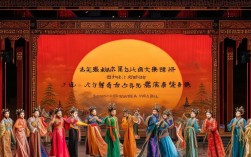

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,其丰富的剧目体系中,《刘公案》堪称极具代表性的全本系列戏,这部以清代名臣刘墉为主角的公案戏,在河南民间流传极广,不仅因其跌宕起伏的剧情吸引观众,更因刘墉“清正廉洁、断案如神”的形象成为百姓心中正义的化身。《刘公案》并非单一剧目,而是由多部连续剧组成,通常分为《刘公案》《刘公案后传》等系列,每部又包含若干折子戏,完整演绎了刘墉从入仕为官到权倾朝野、惩奸除恶的一生。

从历史渊源看,《刘公案》的故事原型源于清中叶民间对刘墉的传奇演绎,历史上的刘墉(1719-1804)为官清廉,政绩卓著,但在民间艺术中被不断神化,逐渐与“罗锅”“铁面无私”等形象绑定,豫剧改编时,既保留了刘墉的历史底色,又融入了河南地方的生活智慧与审美趣味,使其更贴合中原观众的认知,剧中的刘墉不再是史书里端肃的官员,而是带有烟火气的“清官”:他懂方言、通民俗,在公堂上用“河南调”审案,在市井中与百姓打成一片,这种“接地气”的塑造让角色鲜活可感。

全本《刘公案》的剧情以“断案”为主线,串联起朝堂斗争、民间冤屈、官场腐败等多重矛盾,结构宏大而细致,以《刘公案》正集为例,故事从刘墉中进士、授江宁知府开始,通过“铡太狮”“铡西宫”“私访开封府”等经典桥段,展现了他在复杂的官场环境中如何不畏权贵、为民伸冤。“铡太狮”一案中,刘墉不畏皇亲国戚,依法处决罪大恶极的太师;“私访”情节则通过乔装改扮深入民间,搜集证据,凸显了“明镜高悬”的司法理想,而《后传》则将矛盾升级至朝堂核心,聚焦刘墉与权臣和珅的斗智斗勇,既有“君臣斗”的幽默诙谐,也有“忠奸辨”的严肃深刻,情节环环相扣,引人入胜。

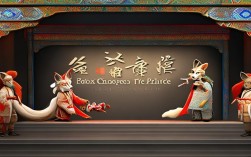

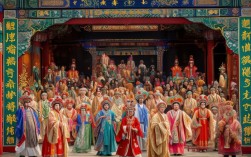

在艺术表现上,豫剧《刘公案》充分展现了河南地方戏的独特魅力,唱腔上,以豫东调的激昂高亢和豫西调的深沉委婉相结合,刘墉的唱段多用“二八板”“慢板”,表现其沉稳睿智;而反派角色或紧张情节则采用“快板”“流水板”,增强戏剧张力,念白方面,大量融入河南方言俚语,如中“中”“恁”“咋”等词汇,既贴近生活,又凸显地域特色,表演上,演员通过夸张的台步、眼神和身段塑造人物:刘墉的“罗锅”体态被巧妙化为“智多星”的象征,审案时的捻须、拍案,与百姓交谈时的和蔼可亲,都让角色深入人心,剧中的“公堂审案”“民间私访”等场景,通过简洁的舞台布景和程式化动作,营造出强烈的代入感,让观众仿佛置身于清代市井与官场。

作为豫剧长演不衰的保留剧目,《刘公案》的传承与发展也见证了豫剧的变迁,从早期草台班子的口传心授,到现代院团的精心编排,不同年代的演员都为这一系列注入了新的活力,如已故豫剧大师唐喜成塑造的刘墉,唱腔苍劲有力,表演细腻传神,成为经典;而青年演员则在继承传统的基础上,融入现代审美,通过灯光、音效等技术手段,让老戏焕发新彩。《刘公案》不仅是河南城乡庙会、舞台的常客,还被录制为音像资料,通过电视、网络传播,影响着更广泛的观众群体。

相关问答FAQs

Q:《刘公案》在豫剧中不同版本的剧情有何区别?

A:豫剧《刘公案》因流传地域和演出团体不同,形成多个版本,主流分为“官版本”和“民版本”:官版本更侧重历史逻辑,如河南省豫剧三团的改编本,删减了神怪情节,强化刘墉的“清官”政治理想;民版本则更富传奇色彩,如豫东地区的演出本,增加了“刘墉得奇书”“神助断案”等奇幻桥段,娱乐性更强,不同流派的唱腔也导致版本差异,豫东调版本唱腔高亢,适合表现激烈冲突;豫西调版本唱腔婉转,更侧重人物内心刻画。

Q:《刘公案》为何能在河南地区经久不衰?

A:其持久生命力源于三方面:一是“清官文化”的共鸣,刘墉“惩恶扬善、为民做主”的形象契合百姓对正义的向往;二是艺术形式的贴近性,豫剧方言、唱腔、表演的地域特色,让河南观众倍感亲切;三是剧情的“接地气”,既有朝堂权谋的大场面,又有市井生活的小细节,老少皆宜,剧目通过口传心授、家族传承等方式深入民间,已成为河南文化记忆的一部分,代代相传。