豫剧,作为中原大地的乡土艺术,素以高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情打动人心,而在众多现代豫剧剧目中,《泪洒姑苏平煤》以其独特的时代背景、悲欢交织的人物命运,成为展现煤矿工人精神与家国情怀的经典之作,这部戏以20世纪80年代改革开放初期为时间轴,将平顶山煤矿工人的奋斗故事与苏州古城的烟火气交织,用“泪”为线,串联起个体命运与时代洪流的深刻共鸣。

故事的主角王秀兰,是平顶山煤矿矿工李建国的妻子,彼时,国家能源建设亟需支援,李建国主动请缨加入南下队伍,参与苏州平煤项目的建设,临行前,他望着襁褓中的儿子和妻子不舍的眼神,唱出“平顶山煤块块黑,离乡情思寸寸灰”,这一句唱词,成了全剧情感的起点,南下之路并非坦途,苏州地质条件复杂,井下作业危险重重,一次突发的矿难中,李建国为救工友被砸伤双腿,导致终身残疾,消息传回平顶山,王秀兰如遭雷击,她带着年幼的儿子,变卖了家中唯一的耕牛,踏上了寻夫之路。

初到姑苏,王秀兰面对的是陌生的江南水乡与语言的隔阂,她打听到丈夫所在的煤矿项目因政策调整已停工,工人们早已四散谋生,在苏州码头的临时工棚里,她抱着孩子等了三天三夜,最终从一个老乡口中得知丈夫被送进了苏州福利院,当她拖着疲惫的身体赶到福利院,看到丈夫坐在轮椅上、双腿覆着厚厚的纱布时,泪水瞬间决堤,这一“泪”,是重逢的辛酸,是命运的无常,更是对矿工家庭默默付出的注解。

为了生计,王秀兰在苏州码头做起了搬运工,白天扛麻袋、卸煤炭,晚上在福利院照顾丈夫,她发现,苏州当地的豫剧爱好者很少,许多煤矿工人在异乡倍感孤独,一次偶然机会,她在苏州豫剧团的门口听到熟悉的梆子声,忍不住走进去,剧团负责人听说了她的故事,决定为她排演一出反映煤矿工人生活的戏。《泪洒姑苏平煤》的雏形在简陋的排练厅里诞生——王秀兰将自己的经历融入唱段,用豫剧的“哭腔”唱出“姑苏雨冷透衣衫,平顶山煤暖万家”,既是对丈夫的思念,也是对所有煤矿工人的礼赞。

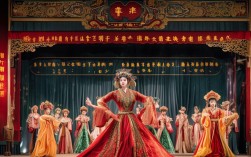

演出当天,苏州豫剧团的剧场座无虚席,当王秀兰唱到“煤是黑的,心是红的,矿工的脊梁撑起天”时,台下响起雷鸣般的掌声,许多煤矿工人和家属流下了眼泪,这“泪”,是理解的共鸣,是精神的慰藉,演出结束后,当地居民自发为福利院的矿工们捐款捐物,王秀兰用这些善款为丈夫治疗,并留在苏州豫剧团,继续用豫剧讲述煤矿工人的故事。

这部戏之所以感人,在于它没有刻意拔高英雄形象,而是将镜头对准普通人的悲欢,李建国的“舍己为人”、王秀兰的“坚韧不拔”,既是煤矿工人的真实写照,也是千千万万劳动者的缩影,豫剧的唱腔在这里成为情感的载体——高亢的“豫东调”唱出矿工的豪迈,婉转的“豫西调”诉说妻子的柔情,两种声腔在姑苏古城交织,碰撞出独特的艺术火花。

| 剧目元素 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 现实主义现代豫剧 |

| 时代背景 | 20世纪80年代改革开放初期 |

| 核心人物 | 王秀兰(矿工妻子)、李建国(矿工) |

| 核心冲突 | 矿难困境、生活压力、文化隔阂 |

| 经典唱段 | 《泪洒姑苏》(“姑苏雨冷透衣衫...”)、《盼夫归》(“煤油灯下缝衣裳...”) |

| 文化意义 | 展现煤矿工人奉献精神,促进豫剧与江南文化融合 |

FAQs

问题1:《泪洒姑苏平煤》中的“泪洒”具体体现在哪些情节中?

解答:剧中的“泪洒”贯穿始终,既是情感的外化,也是主题的深化,首先是王秀兰初到苏州寻亲无果时的无助之泪,在码头工棚里抱着孩子等待丈夫,雨水混着泪水流过脸颊;其次是得知丈夫瘫痪后,在福利院重逢时的心碎之泪,她握着丈夫冰冷的腿,唱出“这辈子欠你一碗热汤面”,泪水滴在丈夫缠着纱布的膝盖上;还有演出时,台下矿工家属听到“平顶山煤块块黑,离乡情思寸寸灰”时的共情之泪,这泪水跨越地域,让所有为能源事业付出的人感受到温暖,这些“泪”串联起个人命运与时代,让豫剧的情感张力直抵人心。

问题2:豫剧作为河南地方戏,为何选择以苏州为背景展现煤矿故事?

解答:这一设定具有双重文化意涵,苏州作为改革开放的前沿城市,与内陆的平顶山煤矿形成“沿海-内陆”的时代呼应——煤矿工人南下支援建设,既是国家能源战略的需要,也体现了劳动力的流动与融合,姑苏的温婉水乡与豫剧的高亢硬核形成艺术碰撞:江南的细雨、小桥、评弹,与煤矿的黝黑、矿井、梆子声交织,既拓宽了豫剧的表现题材,也让江南观众通过熟悉的地理坐标,更易理解煤矿工人的奉献与牺牲,这种“南腔豫调”的结合,让豫剧在更广阔的舞台上焕发新生。