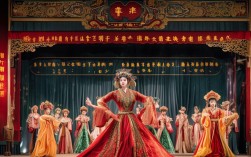

曹丽梅,当代河南豫剧舞台上的代表性人物之一,主攻闺门旦、青衣行当,以扎实的唱功、细腻的表演和深刻的人物塑造能力,被誉为“豫剧常派艺术的优秀传人”,她扎根中原沃土,在继承传统的基础上勇于创新,不仅将多个经典豫剧角色演绎得深入人心,更在豫剧的传承与推广中做出了突出贡献,是集表演、教学、创作为一体的复合型戏曲艺术家。

早年经历与艺术启蒙

曹丽梅1975年出生于河南省开封市一个普通职工家庭,自幼受中原文化熏陶,对戏曲有着天然的亲近感,1986年,11岁的她考入河南省戏曲学校(今河南艺术职业学院),正式开启戏曲学习生涯,在校期间,她师从豫剧名家牛淑贤、王素君等,主攻闺门旦,兼学青衣、花旦,彼时,她便展现出过人的艺术天赋:嗓音清亮圆润,模仿能力极强,身段训练中一招一式都透着灵气,为了练好基本功,她常常在练功房加练到深夜,腿肿了用热毛巾敷一敷,嗓子哑了喝口润喉茶继续唱,日复一日的坚持为她日后的舞台表演打下了坚实基础。

1990年,以优异成绩毕业的曹丽梅被分配到河南豫剧院一团,成为一名青年演员,初入剧团,她从跑龙套、演配角做起,在《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目中积累舞台经验,她深知“台上一分钟,台下十年功”的道理,每次演出都认真观摩前辈的表演,揣摩人物情感,甚至利用休息时间向常香玉先生的弟子们请教常派艺术的精髓,这段“摸爬滚打”的经历,让她对豫剧的理解从“形似”逐渐走向“神似”。

艺术成就与代表剧目

曹丽梅的表演风格兼具传统韵味与时代气息,她深谙豫剧“唱、念、做、打”的精髓,尤其注重以情带戏,通过唱腔的起伏、眼神的流转、身段的舒展,将人物的内心世界展现得淋漓尽致,从艺三十余年来,她塑造了多个脍炙人口的舞台形象,成为当代豫剧观众心中的“经典符号”。

代表剧目及角色塑造

以下为曹丽梅部分代表剧目及角色概览:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 角色特点 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 巾帼英雄,忠孝两全,从闺中少女到战场将军的身份转变 | 2001年河南省戏剧大赛一等奖,成为其成名作,唱段“刘大哥讲话理太偏”广为流传 |

| 《秦雪梅吊孝》 | 秦雪梅 | 悲情烈女,唱腔高亢凄美,情感爆发力强 | 2005年央视“空中剧院”播出,被誉为“最贴近传统秦雪梅形象的诠释之一” |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 英姿飒爽的巾帼元帅,兼具霸气与柔情,身段大开大合 | 2010年参与“中国戏剧节”展演,获“优秀表演奖”,穆桂英“捧印”一折成经典 |

| 《五女拜寿》 | 翠云 | 温婉贤淑的大家闺秀,以细腻的表演展现人物的隐忍与善良 | 2018年赴港澳台交流演出,推动豫剧在海外传播 |

| 《清风亭》 | 张元秀妻 | 底层妇女的悲苦命运,唱腔苍劲悲怆,情感真挚动人 | 2020年入选“国家艺术基金资助项目”,被誉为“豫剧现代戏与传统结合的典范” |

| 《新版《白蛇传》》 | 白素贞 | 突破传统演绎,融入现代审美,展现白素贞的痴情与反抗精神 | 2022年首演即引发热议,创新唱腔“断桥新韵”成为年轻观众追捧的“网红戏曲片段” |

在这些剧目中,曹丽梅尤其擅长通过细节刻画人物,例如在《花木兰》中,她通过“机房纺织”一段的唱腔,用轻快的节奏表现花木兰的少女心性;而在“战场立功”一场,则用激昂的嗓音和刚劲的身段展现其英雄气概,这种“刚柔并济”的表演风格,让她塑造的角色既有传统戏曲的程式美,又具有真实可感的人性温度。

艺术风格与传承创新

曹丽梅的艺术根植于常派豫剧的深厚土壤,但她并非简单模仿,而是在继承中融入自己的理解,形成了独特的“丽梅风格”,她的唱腔以常派的“刚健明亮、深沉含蓄”为基础,结合自身嗓音条件,融入了越剧的婉转、京剧的韵味,形成了“清亮而不失厚重,细腻而不失张力”的特点,例如在《秦雪梅吊孝》中,她将常派的“哭腔”与豫东调的“甩腔”结合,既有传统哭戏的悲恸,又通过气息控制让唱腔更具层次感,听来催人泪下却不显刻意。

在表演上,她注重“内外兼修”:外在身段严格遵循戏曲的“手眼身法步”,内在情感则深入挖掘人物的“喜怒哀乐”,她常说:“戏曲不是‘演角色’,而是‘成为角色’。”为了演好《清风亭》中的张元秀妻,她曾深入农村观察老年妇女的生活状态,模仿她们的动作、语气,甚至学习河南方言中的“哭丧调”,最终将角色的悲苦与坚韧演绎得入木三分。

曹丽梅在豫剧创新上大胆尝试,她积极参与传统剧目的现代化改编,如《新版《白蛇传》》中,她引入现代舞美技术,用多媒体背景展现“水漫金山”的奇幻场景,同时在唱腔中加入流行音乐元素,让年轻观众更容易接受,她还推动“豫剧+跨界”融合,曾与交响乐团合作演出《穆桂英挂帅》,用交响乐的恢弘衬托豫剧的豪迈,拓展了豫剧的艺术边界。

传承贡献与社会影响

作为豫剧艺术的传承者,曹丽梅始终将“传帮带”作为己任,2005年起,她受聘于河南艺术职业学院担任戏曲专业教师,将自己多年的表演经验归纳成系统化的教学方法,注重培养学生的“戏感”和“情操”,她常说:“学戏先学做人,只有对艺术敬畏、对观众真诚,才能成为一名好演员。”她的学生中,多人获得省级以上戏曲奖项,成为豫剧舞台的中坚力量。

她还积极参与戏曲普及工作,带领团队走进校园、社区、乡村,开展“豫剧进校园”“戏曲公益讲座”等活动,为了让孩子们喜欢豫剧,她将《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目改编成适合儿童观看的“mini版”,用生动的故事和互动游戏讲解戏曲知识,累计受众超10万人次,她参与录制《豫剧名家教唱》系列视频,通过网络平台免费传播,让更多人了解豫剧、爱上豫剧。

凭借在艺术传承和文化普及方面的贡献,曹丽梅先后获得“河南省非物质文化遗产传承人”“全国文化系统先进工作者”等荣誉称号,并担任河南省政协委员、中国戏剧家协会理事,为豫剧艺术的发展建言献策。

从11岁的戏曲小学徒到享誉全国的豫剧名家,曹丽梅用三十余年的坚守与热爱,在豫剧舞台上书写了属于自己的精彩篇章,她以精湛的技艺诠释了经典,以创新的思维推动了发展,以无私的奉献传承了薪火,她依然活跃在舞台上,无论是主演大戏还是参与公益,始终秉持着“戏比天大,艺无止境”的信念,为河南豫剧的传承与弘扬贡献着自己的光和热。

相关问答FAQs

问:曹丽梅的表演艺术与常香玉先生一脉相承,她在继承常派风格的同时,有哪些独特的创新之处?

答:曹丽梅作为常派艺术的优秀传人,在继承常派“刚健明亮、深沉含蓄”唱腔精髓的基础上,结合自身嗓音条件和时代审美,形成了“清亮不失厚重、细腻不失张力”的独特风格,她的创新主要体现在三个方面:一是唱腔融合,将常派的“豫西调”与越剧的婉转、京剧的韵味结合,如在《秦雪梅吊孝》中创新“哭腔+甩腔”的唱法,增强情感层次;二是表演细节,在传统程式化表演中融入现代生活观察,如《清风亭》中模仿农村老年妇女的哭丧调,让人物更真实可感;三是剧目创新,推动传统剧目现代化改编,如在《新版《白蛇传》》中引入多媒体舞美和流行音乐元素,吸引年轻观众,实现“老戏新唱”。

问:曹丽梅在豫剧传承与推广方面做了哪些具体工作?对年轻戏曲演员有何建议?

答:曹丽梅的传承与推广工作涵盖“教学、普及、跨界”三个层面:教学上,她受聘于河南艺术职业学院,注重培养学生的“戏感”与“情操”,归纳出“唱腔与情感结合、技巧与生活结合”的教学方法;普及上,她带领团队开展“豫剧进校园”“戏曲公益讲座”,将经典剧目改编成儿童版,并通过网络平台免费发布教学视频;跨界上,她推动“豫剧+交响乐”“豫剧+短视频”等融合形式,拓展豫剧受众,对年轻演员,她常建议:“一要敬畏传统,扎实学好基本功,不盲目追求‘新奇特’;二要深入生活,从生活中汲取情感养分,让表演有温度;三要坚守初心,把观众放在心中,用真诚的表演打动人。”