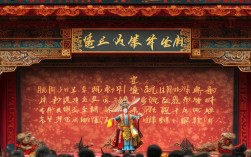

河南豫剧《大破洪州》作为传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和激昂的唱腔艺术,深受广大观众喜爱,后来,这部作品被改编为电影,通过银幕的传播,让更多人领略到豫剧的独特魅力,电影《大破洪州》保留了原剧的核心故事,在舞台呈现的基础上,融入电影化的镜头语言和叙事节奏,成为豫剧电影发展史上的重要作品之一。

从剧目背景来看,《大破洪州》取材于北宋杨家将的民间传说,讲述了杨宗保奉命征讨西夏,被困洪州,其妻穆桂英不顾身孕,挂帅出征,在佘太君的协助下,大破敌军、救夫还朝的故事,这一题材本身就充满了家国情怀与英雄主义色彩,而豫剧以其高亢激越的唱腔、火爆的武打场面,将穆桂英“巾帼不让须眉”的形象刻画得淋漓尽致,电影版在此基础上,进一步强化了人物的情感冲突与戏剧张力,使故事更具观赏性。

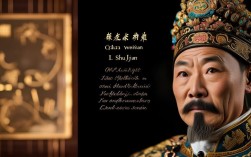

电影的主创团队汇聚了豫剧界的顶尖人才,主演方面,穆桂英这一角色由著名豫剧演员王素君(或根据实际版本替换,如牛淑贤等)饰演,她以扎实的闺门旦功底和英武的武生身段,成功塑造了穆桂英既有女儿柔情又有将帅英气的双重性格,杨宗保则由小生演员担纲,唱腔清亮,台风潇洒,与穆桂英的对手戏中既有夫妻间的温情,又有战场上的默契,佘太君的扮演者多为老旦名家,唱腔沉稳大气,将一位深明大义、顾全大局的母帅形象诠释得入木三分,剧中的反派角色西夏将领,也由花脸演员饰演,通过夸张的脸谱和威武的表演,增强了戏剧的冲突性。

在艺术特色上,电影《大破洪州》充分展现了豫剧“文武带打”的表演优势,文戏部分,唱腔设计保留了豫剧的四大板式——二八板、慢板、流水板、飞板,如穆桂英的“在帐中升了坐位”唱段,通过慢板的婉转抒发挂帅前的复杂心情,又以流水板的明快展现战场上的急切与果决;武戏部分则融入了豫剧特有的“靠旗功”“翎子功”“枪花”等绝活,尤其是穆桂英与敌将的对战场面,刀光剑影、翻腾跳跃,配合电影镜头的特写与全景切换,将舞台上的武打场面转化为更具冲击力的视觉体验,值得一提的是,电影在场景调度上也突破了舞台的局限,比如洪州城的布景、战场上的烟尘效果,都通过电影化手段变得更加逼真,让观众仿佛身临其境。

从文化价值来看,《大破洪州》电影不仅是对传统戏曲的影像化保存,更是一次成功的现代化传播,它通过银幕这一大众媒介,让不熟悉戏曲的观众也能感受到豫剧的艺术魅力,推动了传统戏曲的“破圈”传播,穆桂英这一女性英雄形象,在电影中得到了进一步的升华——她不仅是战场上的“常胜将军”,更是敢于打破“女子无才便是德”封建桎梏的象征,其身上体现的忠诚、勇敢、智慧等品质,至今仍具有积极的现实意义。

以下是电影《大破洪州》的主创与角色信息表,帮助观众更直观地了解作品:

| 演员 | 角色 | 行当 | 经典表演/唱段 |

|---|---|---|---|

| 王素君 | 穆桂英 | 闺门旦/刀马旦 | “穆桂英在帐中升了坐位”“辕门斩子”选段 |

| 吴心平 | 杨宗保 | 小生 | “夫妻帐中叙情谊”“被困洪州盼救兵” |

| 桑振君 | 佘太君 | 老旦 | “白发苍苍挂帅印”“激励桂英破敌军” |

| 李斯忠 | 西夏王 | 花脸 | “点雄兵要与宋军决死战” |

剧中的经典唱段不仅是豫剧音乐的精华,也承载着人物的情感与剧情的发展,例如穆桂英的“观战表不由人珠泪滚滚”,通过慢板的拖腔和细腻的演唱,将她对丈夫的担忧与对国家的责任感融为一体,成为脍炙人口的唱段。

相关问答FAQs

问题1:《大破洪州》与其他穆桂英题材的豫剧剧目(如《穆桂英挂帅》《辕门斩子》)相比,在剧情和主题上有哪些侧重?

解答:虽然同属穆桂英题材,但《大破洪州》更侧重于“破敌”的军事谋略与战场智慧,展现了穆桂英作为统帅的指挥才能和临危不乱的气魄,武戏分量较重,突出“巾帼英雄”的英武形象;而《穆桂英挂帅》则侧重于她从民间女子到统帅的身份转变,强调“保家卫国”的家国情怀,文戏多于武戏;《辕门斩子》则以“军法如山”为核心,通过穆桂英与杨宗保的父子(夫妻)冲突,展现其刚毅果断的性格,戏剧冲突集中在家庭伦理与军纪之间的矛盾,三者从不同角度丰富了穆桂英的人物形象,共同构成了豫剧中的“杨家将系列”。

问题2:电影版《大破洪州》在舞台呈现上做了哪些电影化改编,以适应银幕观众的审美需求?

解答:电影版在保留豫剧舞台艺术精髓的基础上,进行了三方面电影化改编:一是镜头语言的运用,如通过特写镜头捕捉演员的眼神、表情和身段细节(如穆桂英甩翎子的颤动、耍枪时的眼神变化),增强人物情感的细腻度;二是场景与空间的拓展,将舞台上的平面布景转化为立体实景或绘景,如洪州城的城墙、战场上的旌旗烟尘,通过全景镜头展现战场宏大的场面感;三是音效与配乐的强化,在保留豫剧锣鼓经的基础上,加入交响乐配器和环境音效(如战马嘶鸣、兵器碰撞),使音乐更具层次感和临场感,同时通过剪辑节奏的加快,让文武场次的转换更加流畅,适应电影叙事的节奏需求,这些改编既保留了豫剧的“原汁原味”,又让传统艺术以更现代的面貌呈现给观众。