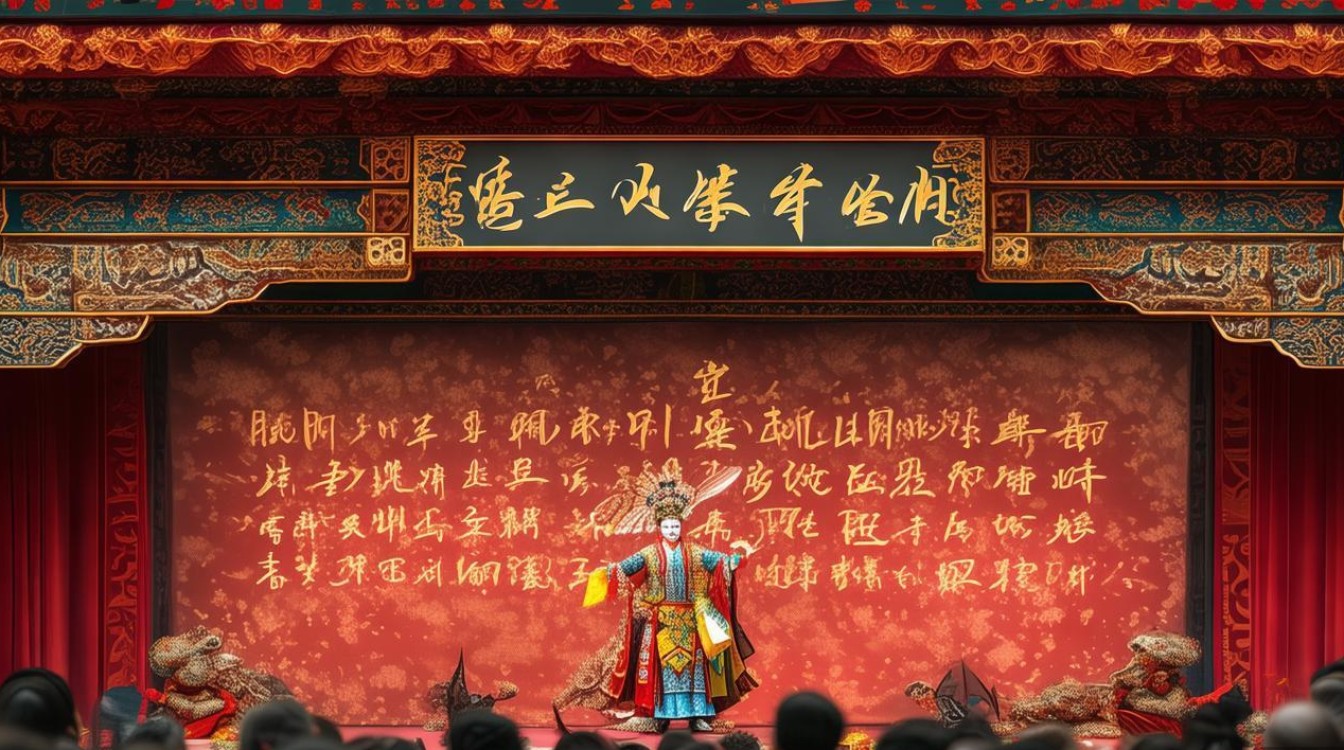

豫剧,作为中原文化的璀璨瑰宝,是中国最大的地方剧种之一,发源于明末清年的河南地区,至今已有三百余年历史,它以高亢激越、朴实豪放的唱腔,生动鲜活的表演,以及贴近生活的题材,深受中原人民乃至全国观众的喜爱,在漫长的发展历程中,豫剧涌现出一批批脍炙人口的代表作,这些作品不仅是豫剧艺术的巅峰之作,更承载着深厚的历史记忆与人文精神,成为了解中原文化的重要窗口。

《花木兰》无疑是豫剧最具代表性的剧目之一,由豫剧大师常香玉根据北朝民歌《木兰诗》改编创作,该剧讲述了花木兰女扮男装、替父从军,在边塞十二载屡立战功,最终辞官归家的传奇故事,剧中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,以豫东调明快流畅的节奏,展现出花木兰对男女平等的思考与反抗精神;“谁说女子享清闲”则以细腻的豫西调抒发其女儿情怀,刚柔并济的唱腔将花木兰的英气与柔美刻画得淋漓尽致,常香玉先生以精湛的表演艺术,塑造了一位有血有肉、深明大义的女英雄形象,使《花木兰》成为豫剧旦角表演的典范,更在1953年抗美援朝期间,带领“香玉剧社”巡回义演,用演出收入捐献一架“香玉剧社号”战斗机,留下一段艺人与国家同呼吸的佳话。

《穆桂英挂帅》同样是常香玉的代表作,取材于杨家将故事,讲述了穆桂英虽已辞官归隐,在国家危难之际,为保家卫国毅然挂帅出征,带领杨家将大破辽军的壮举,剧中“辕门外三声炮如同雷震”的唱段,气势磅礴,节奏铿锵,将穆桂英“我不挂帅谁挂帅”的家国担当展现得荡气回肠,该剧以大段唱腔塑造了一位既有儿女情长又有家国大义的女元帅形象,成为豫剧弘扬爱国精神的经典之作,至今仍是各大剧团常演不衰的剧目。

《朝阳沟》作为豫剧现代戏的里程碑,由杨兰春编剧,写于1958年,讲述了城市知识青年银环响应号召,到农村参加生产劳动,与恋人栓宝及乡亲们共同建设朝阳沟的故事,剧中“咱们说说知心话”“亲家母你坐下”等唱段,语言朴实无华,充满泥土气息,生动展现了上世纪50年代青年投身农村建设的热情与成长,该剧突破了传统戏曲才子佳人的模式,以真实的生活细节和鲜活的人物形象,将农村的新风貌与青年的思想变化巧妙融合,成为豫剧现代戏的典范,甚至影响了一代人对农村的认知。

《七品芝麻官》又名《唐知县审诰命》,是豫剧丑角表演的代表作,由牛得草主演,讲述了七品知县唐成面对诰命夫人的权势压迫,不畏强权,巧妙周旋,最终为民除害的故事,剧中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,以幽默诙谐的表演,彰显了小官大义的精神,牛得草先生将丑角表演的滑稽与正义感完美结合,唱腔诙谐生动,念白字正腔圆,使唐成这一“芝麻官”形象深入人心,该剧也成为豫剧讽刺喜剧的经典,至今仍被观众津津乐道。

《秦香莲》是豫剧传统伦理剧的代表,讲述了秦香莲进京寻夫,却发现丈夫陈世美喜新厌旧、招为驸马,最终在包公的主持下沉冤得雪的故事,剧中“见皇姑”等唱段,以悲怆的哭腔,展现了秦香莲的悲惨遭遇与坚韧品格;“铡美案”的情节更是成为民间正义的象征,包公“不畏权贵、执法如山”的形象深入人心,该剧深刻反映了封建社会的伦理矛盾,唱腔以豫西调为主,哀婉动人,具有极强的悲剧感染力,是豫剧青衣行当的必修剧目。

这些豫剧代表作,或取材历史,或扎根生活,或聚焦伦理,以不同的艺术视角,共同勾勒出豫剧艺术的多元面貌,它们不仅展现了中原儿女的豪迈、坚韧与智慧,更通过独特的唱腔、表演和音乐,成为中国戏曲宝库中的璀璨明珠,至今仍在舞台上焕发着蓬勃生机。

| 剧名 | 题材类型 | 核心主题 | 经典唱段/台词 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 历史剧 | 巾帼英雄、家国情怀 | “刘大哥讲话理太偏” | 常派唱腔代表作,旦角表演典范 |

| 《穆桂英挂帅》 | 历史剧 | 爱国担当、女性力量 | “辕门外三声炮如同雷震” | 弘扬民族精神,大段唱腔艺术 |

| 《朝阳沟》 | 现代戏 | 知识青年、农村建设 | “咱们说说知心话” | 现代戏里程碑,生活化表演 |

| 《七品芝麻官》 | 讽刺喜剧 | 正义凛然、小官大义 | “当官不为民做主,不如回家卖红薯” | 丑角表演经典,幽默与正义结合 |

| 《秦香莲》 | 伦理剧 | 家庭伦理、正义伸张 | “见皇姑” | 传统伦理戏代表,悲怆唱腔感人 |

FAQs

-

问:豫剧的代表作有哪些共同的艺术特点?

答:豫剧代表作普遍具有唱腔高亢激越、表演生动鲜活的特点,善于将中原文化的质朴豪迈融入艺术表达,无论是历史剧中的英雄人物,还是现代戏里的普通百姓,都通过富有生活气息的台词和细腻的唱腔塑造,形成“接地气、有温度”的艺术风格,同时注重故事性与思想性的统一,传递家国情怀与伦理价值。

-

问:豫剧现代戏《朝阳沟》为何能成为经典?

答:《朝阳沟》的经典性在于其真实的生活气息与时代精神,它打破了传统戏曲才子佳人的模式,以知识青年下乡为题材,通过银环与栓宝的爱情、银环从城市到农村的思想转变,生动展现了上世纪50年代青年投身社会主义建设的热情,剧中唱词朴实无华,充满生活细节,人物形象鲜活立体,既有对农村新风貌的赞美,也有对青年成长的思考,因此跨越时代,至今仍能引发观众共鸣。