京剧《飞虎山》是传统武生戏中的经典剧目,以隋唐时期的历史为背景,塑造了李春这一忠勇双全的青年将领形象,剧中李春作为唐军先锋,在飞虎山与敌军展开激烈交锋,通过“起霸”“趟马”“开打”等京剧程式化表演,淋漓尽致地展现了中国传统戏曲“唱念做打”的艺术魅力。

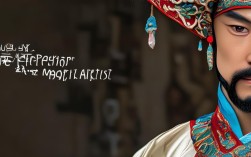

李春的角色定位为“武生”,具体属“长靠武生”范畴,其形象英姿飒爽,身手不凡,在剧情中,他是李世民麾下的得力战将,奉命攻打飞虎山要塞,面对敌军的顽强抵抗,李春不仅武艺高强,更具备临危不乱的军事才能,剧中“夜探飞虎山”一场尤为精彩:李春身着银盔银甲,背插靠旗,在月色下策马巡山,通过“鹞子翻”“串翻”等高难度动作,表现其警惕果敢;与敌将交锋时,“枪花”“挡扎”“劈砍”等招式干净利落,配合铿锵的锣鼓点,营造出紧张激烈的战场氛围,其念白刚劲有力,多用“炸音”表现将军的威严,唱腔则以高亢激昂的“西皮”为主,如“飞虎山前战鼓响”一段,导板引腔后接流水板,旋律跌宕起伏,将李春冲锋陷阵的豪情展现得淋漓尽致。

从人物塑造看,李春并非单纯的“武夫”,而是忠勇与智谋的结合体,在“智取飞虎山”一桥段中,他并非一味强攻,而是先观察地形,再设下伏兵,最终里应外合攻下山寨,体现了“以智取胜”的军事思想,这种刚柔并济的性格,通过京剧“做派”中的“眼神”“身段”得以外化:眉头微蹙时显思虑,目光如炬时显决心,马鞭轻挥间尽显大将风度,李春的“靠旗功”也是该剧一大看点——靠旗作为武生的重要道具,需通过甩、摆、摇等动作保持平衡,同时配合剧情表达情绪,如战事吃紧时靠旗急晃,表现战况激烈;胜利时靠旗稳挺,彰显将士威风。

《飞虎山》的舞台呈现极具传统戏曲美学特色,布景虽简洁,通过“一桌二椅”的象征性布置,配合演员的表演,便营造出军营、山岗、战场等不同场景;服装上,李春的“白靠”象征其身份尊贵,“靠肚”上的虎头纹饰暗合“飞虎山”地名,细节设计处处体现匠心,武打设计则严格遵循“武戏文唱”的原则,即便是对打场面,也注重动作的美感与节奏感,如“单刀枪”“对枪”等套路,既展现实战感,又融入舞蹈化的身段,让观众在紧张之余更能欣赏到京剧武打的程式化之美。

李春角色艺术特色简表

| 属性类别 | |

|---|---|

| 行当归属 | 长靠武生(以武打为主,兼具唱念) |

| 性格特点 | 忠勇刚毅、智谋过人、临危不惧 |

| 扮相特征 | 银盔、白靠、红靠旗、黑髯口(部分扮相可调整) |

| 经典动作 | 起霸(展示将军气概)、趟马(表现行军)、鹞子翻(高难度技巧)、枪花(武打招式) |

| 代表唱段 | 《西皮导板》“飞虎山前战鼓响”、《西皮流水》“催马加鞭山岗上” |

| 核心道具 | 靠旗(身份象征)、马鞭(行军工具)、枪(主要兵器) |

相关问答FAQs

Q1:李春的“靠旗功”在表演中难度如何?为何要使用靠旗?

A1:靠旗是长靠武生的标志性道具,通常由两根铁丝支撑的旗面组成,重约3-5斤,表演时需通过颈部、肩部的力量控制,避免晃动或掉落,李春的“靠旗功”体现在“靠旗打出手”(旗面配合武打动作翻飞)、“靠旗绕颈”(将旗面绕过颈部甩动)等高难度技巧,对演员的腰腹力量和身体协调性要求极高,靠旗不仅是身份象征,更通过其动态变化辅助表演——如战事激烈时旗面急晃显紧张,胜利时旗面展开显威武,是塑造人物、烘托气氛的重要手段。

Q2:《飞虎山》与其他武生戏(如《长坂坡》《挑滑车》)相比,有何独特之处?

A2:《飞虎山》的独特性在于“武戏文唱”与“智勇结合”的平衡,相较于《长坂坡》赵云的“单骑救主”(突出个人勇武)和《挑滑车》高宠的“力战金兀术”(侧重力量展现),李春的角色更强调“谋略与武艺并重”:剧中不仅有激烈的武打,还有“夜探地形”“设伏破敌”等情节,通过念白和身段展现其军事智慧;舞台节奏上,武打场次与文戏穿插,避免一味火爆,更注重人物性格的立体塑造。《飞虎山》的“趟马”程式更具地域特色,融入了北方山战的马术动作,展现出独特的舞台风格。