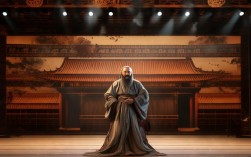

杨少春(1932-2020),著名京剧表演艺术家,杨派老生传人,以其深厚的艺术功底、严谨的舞台风范和卓越的传承贡献,成为20世纪后半叶京剧界的重要人物,他出身梨园世家,父亲杨宝忠是著名琴师,与马连良、谭富英等大师长期合作,自幼耳濡目染,12岁正式登台,初学老旦后改老生,1949年拜入杨宝森门下,成为杨派艺术的重要继承者与发展者。

艺术之路:家学渊源与名师传承

杨少春的艺术生涯兼具家学渊源与系统训练,其父杨宝忠不仅是琴师,更是余叔岩艺术的亲炙者,对老生唱腔的“脑后音”“擞音”等技法有独到理解,这为杨少春打下了坚实的声腔基础,拜入杨宝森门下后,他深得杨派“唱腔苍劲、韵味醇厚、表演沉稳”的精髓,尤其在“唱念做表”的融合上形成了鲜明特色,杨宝森晚年身体抱恙,许多演出由杨少春代劳,他通过反复揣摩师父的录音、录像,结合舞台实践,逐渐将杨派艺术内化为自己的风格,既保留了杨派“抑扬顿挫、字正腔圆”的规范,又融入了对人物性格的深度挖掘,实现了“形神兼备”的艺术追求。

艺术风格:杨派精髓与个人特色

杨少春的表演以“守正”为根基,以“创新”为延伸,在继承杨派传统的同时,形成了“唱腔饱满、念白铿锵、身段利落、人物鲜活”的艺术风格,其唱腔特点尤为突出:善用“气口”控制节奏,如《定军山》中“这一封书信来得巧”的“巧”字,通过顿挫与擞音的结合,既展现了黄忠的老当益壮,又凸显了计谋得意的神采;念白上注重“字头、字腹、字尾”的清晰度,如《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的念白,通过语气的变化,将陈宫的忠义与悔恨层层递进地展现出来。

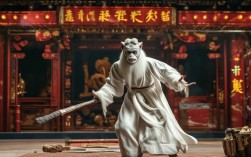

在表演上,他尤擅“靠把老生”与“衰派老生”,既能驾驭《定军山》《阳平关》等武戏的工架稳健,又能演绎《桑园会》《乌盆记》等文戏的细腻传神,击鼓骂曹》中的祢衡,他将“打鼓”的身段与“骂曹”的念白结合,鼓点由缓到急,情绪由愤懑到激昂,通过眼神、手势的细微变化,将祢衡的狂傲与悲愤刻画得入木三分。

代表作品与舞台成就

杨少春的代表剧目涵盖了杨派经典,以下为其部分代表作品及艺术特色:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《定军山》 | 黄忠 | 唱腔高亢激越,靠把工架稳健,“刀花”与“趟马”动作刚劲利落,展现老将的勇武与智谋 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 念白层次分明,唱腔苍凉醇厚,通过“宿店”一折的内心戏,将陈宫的忠义与悔恨深刻呈现 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 唱腔沉稳大气,表演端庄肃穆,“三探”的身段与“抚琴”的神态,凸显军师的从容与智慧 |

| 《击鼓骂曹》 | 祢衡 | 鼓点与念白结合紧密,眼神犀利,动作夸张而不失分寸,将祢衡的狂傲与悲愤演绎得淋漓尽致 |

他的舞台生涯跨越数十年,曾与尚长荣、王蓉蓉等名家合作,在《四郎探母》《伍子胥》等传统戏中塑造了众多经典形象,他还积极参与现代戏创作,如在《红灯记》中饰演李玉和,将传统老生唱腔与现代人物情感相结合,为京剧现代戏的发展提供了宝贵经验。

传承贡献:薪火相传与艺术普及

作为杨派艺术的重要传承者,杨少春晚年致力于“传帮带”,先后在中国戏曲学院、北京京剧院任教,培养了李军、杜镇杰、张克等一批优秀演员,其弟子如今已成为当今京剧界的中坚力量,他主张“教学相长”,不仅传授技艺,更注重引导学生理解人物内心,强调“戏比天大”的敬业精神。

他还参与《中国京剧音配像精粹》工程,为杨派剧目留下珍贵音像资料;多次举办京剧讲座、进校园演出,推动京剧艺术的普及与传播,他曾说:“京剧不能只保存在舞台上,更要走进年轻人的心里。”这种对传承的使命感,让杨派艺术在新时期焕发出生机。

相关问答FAQs

Q1:杨少春在杨派艺术传承中,是如何体现“守正创新”的?

A1:杨少春的“守正”体现在对杨派声腔、表演规范的严格遵循,如“脑后音”的运用、“工架”的规范,均以杨宝森的艺术为标杆;“创新”则表现为对人物性格的深度挖掘,如在《定军山》中,他通过调整“刀花”的节奏,融入更多对黄忠“老而弥坚”心理的刻画,使传统角色更具时代感染力,他在现代戏《红灯记》中,将传统老生唱腔的韵味与现代人物的情感表达结合,为京剧创新提供了实践范例。

Q2:杨少春的弟子中,哪些演员已成为当今京剧界的代表人物?

A2:杨少春的弟子遍布各大院团,其中李军(上海京剧院)以《捉放曹》《伍子胥》等戏见长,被誉为“杨派正宗传人”;杜镇杰(北京京剧院)文武兼擅,在《失·空·斩》《四郎探母》等剧中展现了深厚的杨派功底;张克(天津京剧院)则通过《杨家将》《赵氏孤儿》等剧目,将杨派艺术推向更广泛的观众群体,这些弟子均在不同程度上继承了杨少春的艺术理念,成为推动杨派艺术发展的重要力量。