《彩楼记》作为传统京剧的经典剧目,以宋代书生吕蒙正与千金小姐刘月娥的爱情故事为核心,通过“彩楼抛绣球”“寒窑苦读”“夫妻相会”等经典桥段,展现了古代青年冲破封建礼教、追求真挚情感的勇气与坚守,这部戏自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的主题思想,成为京剧舞台上久演不衰的佳作,而北京京剧院作为国家级重点京剧院团,更是这出戏的重要传承者与演绎者,以其深厚的艺术积淀和创新的舞台呈现,让《彩楼记》的魅力在当代舞台上持续绽放。

北京京剧院成立于1955年,由梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生“四大名旦”的剧团合并组建,汇聚了京剧界的顶尖艺术家与优秀人才,剧院始终以“传承经典、创新发展”为宗旨,不仅整理复排了大量传统剧目,更在尊重传统的基础上融入时代审美,赋予经典剧目新的生命力。《彩楼记》便是剧院传统剧目中的代表性作品,自上世纪五十年代纳入剧院演出体系以来,历经数代艺术家的打磨与传承,形成了兼具传统韵味与舞台张力的独特风格。

在剧情上,《彩楼记》以宋代为背景,讲述了洛阳富商刘秉义之女刘月娥,因不满父亲包办婚姻,在彩楼之上抛绣球选婿,恰巧落落魄书生吕蒙正,刘员外因嫌贫爱富强行拆散二人,刘月娥却毅然与吕蒙正寒窑成婚,吕蒙正发奋苦读,最终高中状元,夫妻二人历经波折终得团圆,全剧通过“抛绣球”“赶斋”“别窑”“祭灶”“回窑”等关键场次,层层递进地展现了人物的情感变化:刘月娥的刚烈果敢与深情不移,吕蒙正的贫寒志坚与矢志不渝,刘员外的嫌贫爱富与最终悔悟,都通过京剧的唱、念、做、打被刻画得淋漓尽致。

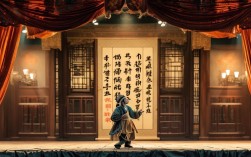

北京京剧院在演绎《彩楼记》时,既保留了传统剧本的精髓,又在舞台呈现上不断突破,例如在“彩楼抛绣球”一场中,通过精美的服饰道具(如绣球、彩楼布景)与演员细腻的身段表演,将刘月娥内心的挣扎与决绝展现得栩栩如生;在“寒窑苦读”一场中,吕蒙正的唱腔设计融合了老生流派的特色,既有“西皮导板”的苍凉悲怆,又有“原板”的坚定有力,配合演员捋髯、踱步等动作,将寒门书生的清贫与志气表现得动人心魄,剧院在复排过程中,还注重挖掘剧中的人文内涵,通过强化刘月娥“反抗封建、追求自由”的时代精神,让这部传统剧目在当代观众中引发共鸣。

作为传承经典的重要载体,北京京剧院的《彩楼记》不仅活跃在国内舞台,还曾多次赴海外演出,成为传播京剧文化的重要窗口,剧院通过“名家传戏”“青年演员培养计划”等方式,将《彩楼记》的表演技艺代代相传,从李世济、王蓉蓉等老一辈艺术家,到如今的青年演员,都在这出戏的演绎中融入了自己的理解与创新,使得剧目在保持传统韵味的同时,焕发出新的生机。

《彩楼记》与北京京剧院的深度结合,不仅是传统剧目传承与发展的典范,更是京剧艺术在当代焕发活力的生动体现,通过剧院艺术家的精心打磨与倾情演绎,这部经典剧目跨越时空,让观众在欣赏精彩剧情的同时,感受到京剧艺术的独特魅力与永恒价值。

相关问答FAQs

问:《彩楼记》中刘月娥这个角色有何艺术特色?

答:刘月娥是《彩楼记》的核心人物,其艺术特色主要体现在“刚烈”与“深情”的矛盾统一上,她身为富家千金,却敢于反抗父亲“门当户对”的封建礼教,以抛绣球的方式自主择偶,展现了强烈的反叛精神;与吕蒙正成婚后,面对贫寒生活不离不弃,甚至在“赶斋”“别窑”等情节中以坚韧支撑家庭,凸显了深情不移的品格,在表演上,这一角色融合了青衣的端庄与闺门旦的灵动,唱腔上以婉转细腻见长,念白中透着果敢,身段动作则兼具闺秀的矜持与反抗的张力,成为京剧舞台上极具辨识度的女性形象。

问:北京京剧院在传承《彩楼记》时有哪些创新举措?

答:北京京剧院在传承《彩楼记》时,始终坚持“守正创新”的原则:严格遵循传统剧本的情节结构与表演程式,邀请老艺术家亲授技艺,确保剧目“原汁原味”;在舞台呈现上融入现代审美,如通过灯光、音效的配合强化情感氛围,在服装设计中兼顾传统形制与舒适度,同时根据当代观众的审美习惯适当调整节奏,删减冗长场次,使剧情更紧凑,剧院鼓励青年演员在继承的基础上进行个性化表达,通过“青年演员专场”“名家新秀合作演出”等形式,让《彩楼记》在传承中不断创新,吸引更多年轻观众关注京剧艺术。