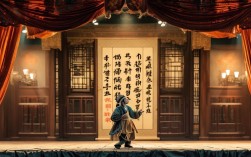

在东京国立剧场的灯光下,日本观众山田先生随着台上《贵妃醉酒》的水袖轻摆,指尖不自觉跟着唱腔轻点,演出结束,他握着饰演杨贵妃的中国演员的手,用生涩的中文说:“京剧里的美,我们看得懂。”这一幕,恰似京剧作为友谊桥梁的生动注脚——它以唱念做打的韵律,跨越山海,让不同肤色、语言的人,在同一个艺术世界里相拥,京剧作为中国文化的瑰宝,其魅力远不止于舞台上的绚烂,更在于它以“和而不同”的智慧,成为连接中外友谊的纽带,诗句为证:“梨园一脉通寰宇,水袖轻拂万国心。”

京剧的文化底蕴,本就是友谊的土壤,它诞生于徽班进京的融合之旅,1790年,徽班带着徽调的质朴、汉调的婉转、昆曲的雅致走进北京,如同涓涓细流汇聚成河,最终形成京剧这朵艺术奇葩,这种“海纳百川”的基因,让京剧天生带着包容的气度,恰如诗句所言:“徽汉交融成雅调,百花齐放共春朝。”正是这种包容,让京剧成为文化交流的天然载体——它不排斥异域文化,反而乐于在碰撞中汲取养分,如同友谊需要在理解中生长,当京剧的锣鼓响起,无论是中国的观众,还是异国的友人,都能从那铿锵的节奏里感受到情感的共鸣,因为艺术是人类共通的语言,而京剧,正是这门语言中最动人的篇章之一。

京剧的国际传播,是友谊桥梁的延伸,早在20世纪初,梅兰芳先生就带着京剧走出国门,1930年访美演出时,他在《贵妃醉酒》中的卧鱼身段,让美国观众惊叹“东方芭蕾”;1935年访苏,斯坦尼斯拉夫斯基观后感叹:“京剧不是模仿生活,而是提炼生活的美,这种美学超越了国界。”梅兰芳的舞台,成了友谊的舞台,诗句为证:“梅兰芳渡重洋,一袭戏服动四方,东西共赏梨园韵,友谊之花万里香。”此后,程砚秋、周信芳等艺术家相继访演,京剧的身影出现在纽约大都会剧院、莫斯科大剧院,让世界看见中国文化的厚重,近年来,京剧更以“文化使者”的身份活跃在国际舞台,2023年,中国京剧院赴法国演出《霸王别姬》,法国观众在谢幕时高喊“Bravo!”,有青年观众说:“项羽的悲壮、虞姬的决绝,让我看到了中国文化里的英雄气概,这种情感和我们歌剧里的英雄故事一样动人。”京剧的剧目里,有《三国演义》的忠义、《水浒传》的豪情、《梁祝》的缠绵,这些跨越时空的故事,让不同文化背景的人都能找到情感的连接点,正如诗句所言:“台上演绎千年事,台下结缘万里情。”

京剧的剧目内核,是友谊的情感纽带,京剧的很多经典剧目,本身就传递着“和”“义”“信”的价值观,这些价值观正是友谊的基石。《三国演义》中的“桃园结义”,刘备、关羽、张飞“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”的誓言,让无数观众动容,外国观众虽不熟悉三国历史,却能从“三英战吕布”的并肩作战中,感受到兄弟情谊的热血;《锁麟囊》的“赠囊解困”,富家女薛湘灵落难后,得到贫女赵氏的相助,这种“滴水之恩,涌泉相报”的善良,让日本观众松本女士说:“这让我想到日本的‘恩’文化,原来东方的价值观如此相通。”就连京剧的表演形式,也藏着友谊的密码——水袖的挥洒,是“含蓄”的表达,如同东方人内敛的情感;脸谱的色彩,是“直白”的象征,红色代表忠义,黑色代表刚直,这些无需语言的符号,让外国观众能直观感受到角色的情感,诗句中的“一抹胭脂千般意,几笔脸谱万种心”,正是京剧情感传递的生动写照,当外国友人学唱“苏三离了洪洞县”,当他们模仿“卧鱼”“亮相”,当他们用中文喊出“好!”,京剧已不再是“异国的艺术”,而是成了他们生活中的一部分,友谊在互动中生根发芽。

为了让京剧的友谊桥梁更坚固,我们不妨梳理其国际传播的重要节点,用表格见证这段跨越百年的佳话:

| 事件时间 | 传播地点 | 核心人物 | 经典剧目 | 友谊印记 |

|---|---|---|---|---|

| 1930年 | 美国(纽约、芝加哥等) | 梅兰芳 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 | 美国观众称京剧“有诗意的舞蹈”,推动中美戏剧交流 |

| 1935年 | 苏联(莫斯科、列宁格勒) | 梅兰芳 | 《洛神》《宇宙锋》 | 斯坦尼斯拉夫斯基写信赞其“独特的戏剧美学”,促进中苏艺术互鉴 |

| 1956年 | 日本(东京、大阪等) | 中国京剧代表团 | 《白蛇传》《雁荡山》 | 日本观众为“水漫金山”的特效鼓掌,开启中日文化交流“京剧热” |

| 1980年 | 英国(伦敦、爱丁堡) | 李维康、耿其昌 | 《杨门女将》《谢瑶环》 | 英国媒体称“京剧是东方歌剧”,推动京剧走进西方主流剧院 |

| 2023年 | 法国(巴黎、里昂) | 中国京剧院 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》 | 法国青年观众学唱“海岛冰轮”,中法艺术家合作改编京剧版《罗密欧与朱丽叶》 |

京剧的友谊桥梁还在不断延伸,在“一带一路”沿线国家,京剧学校如雨后春笋般涌现,埃及学生学唱《穆桂英挂帅》,俄罗斯青年研究《赵氏孤儿》的服饰,他们通过京剧,不仅了解了中国文化,更找到了与中国青年对话的密码,正如诗句所言:“一带一路春风起,京剧搭桥连东西,少年共谱友谊曲,文化花开满园香。”京剧的魅力,在于它能用最传统的形式,传递最现代的友谊——它不需要华丽的辞藻,只凭一招一式,就能让不同国家的人相视一笑,因为那笑容里,有对美的共同追求,有对友谊的共同珍视。

相关问答FAQs

Q1:京剧作为友谊桥梁,具体体现在哪些方面?

A1:京剧作为友谊桥梁,主要体现在三个层面:一是艺术共鸣层面,京剧的唱腔、身段、脸谱等艺术形式具有普世美感,能跨越语言障碍引发情感共鸣,如外国观众虽听不懂唱词,却能从“卧鱼”身段中感受到柔美,从“脸谱”色彩中辨别忠奸;二是文化理解层面,京剧剧目蕴含的中国价值观(如忠义、善良、包容)与世界文化中的共通价值契合,如《锁麟囊》的“赠囊解困”让外国观众感受到东方的“感恩”文化;三是民间交流层面,京剧通过演出、教学、合作创作等形式,促进中外民众的直接互动,如外国学生学唱京剧、中外艺术家联合改编剧目,让友谊在互动中深化。

Q2:京剧在年轻一代中传播,对友谊桥梁建设有何意义?

A2:京剧在年轻一代中的传播,为友谊桥梁注入了新活力:年轻一代更熟悉新媒体传播,他们通过短视频、直播等形式将京剧元素(如戏腔改编、京剧妆造)推向国际,吸引更多外国年轻人关注京剧,如B站上京剧翻唱视频《赤伶》在海外走红,让外国年轻人惊叹“原来京剧这么酷”;年轻一代更注重跨文化交流的平等性,他们不是单向输出京剧,而是结合本国文化创新京剧形式,如中国与法国青年合作创作京剧版《罗密欧与朱丽叶》,用京剧演绎西方经典,让友谊在“文化互鉴”中更显平等与尊重,这种“年轻化”传播,让京剧的友谊桥梁更稳固,连接的是未来的世代。