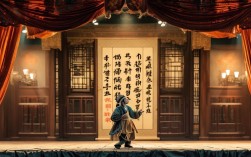

老北京戏曲,是这座千年古都活态的文化基因,它扎根于胡同深处的烟火气,流淌着皇城根下的历史韵,从帝王将相的金銮殿到市井小民的戏台子,唱腔里藏着老北京的喜怒哀乐,身段里演着京华的春秋代序,在众多剧种中,京剧、北京曲剧、评剧以其鲜明的地域特色,成为老北京题材戏曲的三大支柱,共同勾勒出一幅立体的“京味儿”生活画卷。

老北京题材戏曲的魅力,首先在于它对城市肌理的精准描摹,京剧《四郎探母》以宋辽边境为背景,却融入了大量北京方言与习俗,叫小番”的京白念白,铁镜公主递酒的满族礼仪,虽是历史故事,却透着老北京人对“家国”与“亲情”的独特理解,北京曲剧更是直接从市井生活中取材,《烟壶》里刻画清末北京鼻烟壶艺人的沉浮,从养家糊口的“吹腔”到面对洋人的硬气,台词里满是“您猜怎么着”“得嘞”这类地道京腔,连舞台布景都还原了前门大栅栏的店铺招牌;《龙须沟》改编自老舍同名话剧,通过程疯子、丁四嫂等小人物的命运,将解放前龙须沟的臭水沟与解放后的新生活对比,唱腔里既有对苦难的叹息,也有对光明的期盼,让老北京人看到了自己的影子,这些剧目不追求宏大叙事,而是用“小视角”记录“大时代”,如同胡同里的四合院,方寸之间尽显老北京的生活哲学。

艺术表现上,老北京题材戏曲将“京味儿”韵味发挥到极致,京剧的“唱念做打”中,“念白”最见功力——老生用“韵白”念出帝王的威严,丑角用“京白”抖出市井的诙谐,乌龙院》里张文远与阎婆惜的对手戏,京白节奏明快,尾音上扬,活脱脱是老北京胡同里“能说会道”的主儿,北京曲剧则另辟蹊径,以“说唱结合”为特色,借鉴单弦、京韵大鼓的曲牌,唱腔如聊天般亲切,《茶馆》里王利发唱“我开茶馆几十年,迎来送往苦周旋”,用平缓的“数子板”道尽小商人的世故与无奈,观众仿佛坐在茶馆里听他唠嗑,评剧虽源于河北,但进入北京后迅速“京化”,《杨三姐告状》中杨三姐的“垛板”唱腔,高亢激越,带着一股不服输的“北京劲儿”,与老北京女性“刚烈直爽”的性格不谋而合,舞台美术上,这些戏曲也极尽“还原”:京剧《锁麟囊》的绣帘屏风、评剧《花为媒》的园林亭台,就连道具马鞭上的红缨,都要按老北京“讲究”来——尺寸、颜色都有说道,让观众一眼就能“闻”到老京儿的味儿。

更深层看,老北京题材戏曲是城市记忆的载体,它记录了老北京的民俗风情:春节戏台上的《龙凤呈祥》,勾连着过年贴春联、逛庙会的热闹;中秋夜的《贵妃醉酒》,藏着四合院里“供兔儿爷”的传统,它也折射了老北京的精神内核:《茶馆》里“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呀”的悲叹,是老北京人在乱世中的坚守;《四郎探母》里“过关见母”的纠结,藏着中国人“忠孝难两全”的永恒命题,这些戏曲早已超越“表演”本身,成为老北京人的“集体记忆”,就像豆汁儿的焦香、鸽哨的清音,刻在城市的DNA里。

老北京题材戏曲的传承并非一帆风顺,年轻观众对传统戏曲的疏离、现代娱乐方式的冲击,都让这门古老艺术面临挑战,但近年来,从《新龙门客栈》的京剧改编,到《觉醒年代》中融入曲剧元素的创新,老北京戏曲正以新面貌回归大众视野——当年轻人跟着哼唱“我本是卧龙岗散淡的人”,当儿童在戏曲夏令营里学画脸谱,我们看到的不仅是艺术的延续,更是一座城市对文化根脉的守护。

老北京题材戏曲代表剧种及特点

| 剧种 | 代表剧目 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《四郎探母》《锁麟囊》 | 历史故事、宫廷传奇 | 唱腔以西皮、二黄为主,念白分韵白、京白,身段程式化 |

| 北京曲剧 | 《烟壶》《龙须沟》 | 市井生活、近代变迁 | 唱腔融合单弦、鼓曲,语言口语化,表演贴近生活 |

| 评剧 | 《杨三姐告状》《花为媒》 | 民间故事、爱情婚姻 | 唱腔明快通俗,板式多样,以“大口落子”见长 |

相关问答FAQs

Q1:老北京题材戏曲中的“京味儿”语言具体体现在哪些方面?

A1:“京味儿”语言是老北京戏曲的灵魂,主要体现在三方面:一是方言词汇,如“敢情”“遛弯儿”“找乐子”等,让台词鲜活接地气;二是语音语调,京白讲究“儿化音”和“轻声”,茶馆》里“瞧这个儿,多精神儿”,尾音上扬,透着老北京的俏皮;三是语言节奏,丑角、市井角色的台词常采用“三三七”的快板节奏,如《连升店》里“店小二,喜洋洋,迎来送往,忙得慌”,模仿老北京人说话的“干脆利落”,这些语言元素让戏曲人物“活”了起来,也让观众感受到扑面而来的京华烟火气。

Q2:为什么说老北京题材戏曲是“活的历史教材”?

A2:因为老北京戏曲以艺术化的方式记录了城市的历史变迁和社会风貌,龙须沟》通过解放前后龙须沟居民生活的对比,直观展现了北京从“臭沟”到“新街”的巨变;《烟壶》中“古月轩”鼻烟壶的制作过程,还原了清末北京手工业的精湛技艺;《四郎探母》虽是虚构故事,却折射出北京作为多民族融合之地的文化背景,这些剧目不仅让观众欣赏到艺术,更能在唱腔、念白、服饰、道具中“触摸”到老北京的历史细节,是比文字更生动的“城市记忆档案”。