京剧作为中国国粹,以其程式化的表演、婉转的唱腔和华美的服饰,承载着深厚的文化底蕴,在众多经典剧目中,《天女散花》以其飘逸的舞姿、空灵的意境和深刻的佛理,成为久演不衰的经典,而在这部剧目的传承与演绎中,一群“小孩们”正以他们的纯真与努力,为古老艺术注入新的活力,成为连接传统与现代的鲜活纽带。

《天女散花》取材于佛教故事《维摩诘经》,讲述了天女奉如来佛祖之命,前往维摩诘居士的道场散花点化的情节,剧中,天女手持花篮,通过“云路”“散花”等经典场次,以歌舞并重的形式展现“万法皆空”“不执于相”的哲学思想,1917年,京剧大师梅兰芳先生对这部传统戏进行创排,融合昆曲身段与舞蹈元素,创新设计了“绸舞”与“花篮舞”,将天女的飘逸与神圣演绎得淋漓尽致,使其成为梅派艺术的代表作之一,无论是【反二黄】唱腔的婉转悠扬,还是“云帔”翻飞间的灵动身姿,都让观众沉醉于虚实相生的艺术境界。

在这部充满古典美学的剧目中,“小孩们”的参与呈现出多重意义,从学习京剧的初学者到舞台上的小演员,他们既是传统文化的继承者,也是艺术生命的延续者,在中国戏曲教育体系中,少儿京剧培训是传承的重要一环,许多孩子从六七岁起便进入戏校或京剧班,每日清晨吊嗓子、练毯功、身段课,一招一式地揣摩前辈的艺术精髓,以《天女散花》为例,剧中的“云手”“圆场”“鹞子翻身”等动作,对演员的柔韧性、协调性和节奏感要求极高,孩子们往往需要经过数年的基本功训练,才能初步掌握这些技巧,北京戏曲艺术职业学院附小的“小梅花班”,便将《天女散花》作为经典教学剧目,孩子们在老师的指导下,反复练习“花篮”的提、转、抛等动作,力求在舞台上呈现出天女“拈花一笑”的从容与灵动。

除了专业院校的培养,民间京剧社团和校园京剧兴趣班也为孩子们提供了接触《天女散花》的平台,在天津、上海等地的社区京剧活动中,常有小学生穿着简易戏服,模仿梅兰芳的身段演唱“云路”选段,这些孩子或许尚未理解“维摩诘辩经”的深意,但他们眼神中的专注、手势的模仿,已展现出对京剧艺术的天然亲近,更令人欣喜的是,一些学校将《天女散花》融入美育课程,通过绘制脸谱、制作简易花篮、学唱经典唱段等方式,让孩子们在动手与实践中感受传统文化的魅力,这种“润物细无声”的传承,让京剧不再是遥不可及的“老艺术”,而是成为孩子们成长中的一部分。

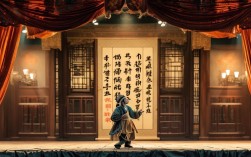

在舞台呈现上,小孩们演绎的《天女散花》虽不及名家大师的炉火纯青,却有着独特的感染力,他们的表演或许带着稚嫩,但眼神中的纯真与活力,恰恰与天女“纯真无垢”的形象不谋而合,在一些少儿京剧汇演中,小演员们身着缀满珠片的戏服,手持小巧的花篮,随着“观世音菩萨,掐诀念咒”的唱词翩然起舞,绸带在空中划出优美的弧线,虽步法稍显生疏,却因那份未经雕琢的真诚而打动观众,正如一位京剧老艺术家所说:“小孩演天女,不是演‘神’,是演‘灵’——那份天然的灵气,正是传统艺术最珍贵的东西。”

为了让读者更直观了解少儿学习《天女散花》的训练内容,以下表格列举了部分核心训练项目及目标:

| 训练项目 | 年龄适配 | 培养目标 | |

|---|---|---|---|

| 唱腔基础 | 【反二黄】选段练习,掌握“脑后音”“擞音”等梅派唱腔技巧 | 8-12岁 | 培养乐感与气息控制能力 |

| 身段训练 | 云手、圆场、鹞子翻身、卧鱼等动作,结合“云帔”绸舞练习 | 6-10岁 | 提升肢体协调性与柔韧性 |

| 道具运用 | 花篮的提、转、抛、接技巧,配合唱词与身段的节奏变化 | 9-14岁 | 增强舞台表现力与道具掌控力 |

| 表情与眼神 | 通过“眉目传情”展现天女“悲悯”“欢喜”的情绪,练习“定点凝视”“随形流转”等眼神 | 7-11岁 | 理解角色内心,塑造人物神韵 |

孩子们学习《天女散花》并非一帆风顺,京剧艺术的严谨性要求每个动作、每个音符都精准到位,这对自律性尚在培养阶段的孩子而言是巨大挑战,有的孩子因压腿疼痛而哭泣,有的因记不住唱词而沮丧,但正是这些“苦练”的过程,让他们在潜移默化中懂得了坚持与专注,许多家长反映,孩子学戏后不仅气质更沉稳,学习成绩也因专注力的提升而进步,这或许就是京剧教育的魅力——在传承艺术的同时,塑造健全的人格。

从梅兰芳先生创排经典到今日孩童的稚嫩演绎,《天女散花》的百年传承史,也是中国文化生生不息的缩影,当孩子们用清亮的嗓音唱出“云路”中的“观世音”,用灵动的身姿舞出散花时的缤纷,他们不仅是剧目的表演者,更是传统文化的“小火种”,这些“小孩们”或许不懂深奥的佛理,但他们用最纯粹的方式诠释着美,让京剧艺术在新时代的舞台上,继续“散”出文化的芬芳。

FAQs

Q1:小孩学习《天女散花》这样的京剧剧目,最大的难点是什么?

A1:小孩学习《天女散花》的难点主要集中在三方面:一是身段技巧,如“圆场”要求步速均匀、身形稳定,“云帔”绸舞需协调手臂与腰胯的力量,对孩子柔韧性与平衡力要求高;二是唱腔把握,【反二黄】音域宽、拖腔长,需气息支撑与“脑后音”等技巧,儿童声带发育尚未成熟,易出现喊嗓或跑调;三是文化理解,天女的“空灵”“悲悯”等抽象情感,需孩子通过生活观察与老师引导反复揣摩,这对年龄较小的孩子有一定难度,通过分段教学、游戏化训练(如用“模仿蝴蝶飞”练习圆场),这些难点可逐步克服。

Q2:京剧中的“天女”角色为何有时会由小孩扮演,而非成人演员?

A2:小孩扮演“天女”主要有三方面考量:一是形象贴合度,天女在剧中象征“纯真”“慈悲”,孩童天然的稚气与清澈眼神,能更直观地传递角色特质,避免成人表演可能出现的“刻意感”;二是传承需求,让孩子从小接触经典角色,能加速其对京剧程式的理解与掌握,为未来成为专业演员奠定基础;三是艺术创新,小孩的表演往往带有即兴的灵气,能打破传统模式的固定框架,为剧目注入新鲜感,例如在一些校园京剧节中,小孩版《天女散花》会加入现代舞蹈元素,虽与传统程式有差异,却更易引发同龄观众共鸣,实现京剧的“破圈”传播。