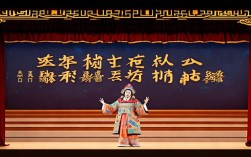

范军作为河南曲剧、豫剧领域的代表性表演艺术家,以其质朴幽默的表演风格和扎根乡土的艺术情怀,在戏曲小品《朝阳沟》的演绎中赋予了这部经典作品新的生命力。《朝阳沟》原是豫剧现代戏的里程碑之作,由杨兰春编剧,常香玉大师首演,自1958年诞生以来,便以“知识青年上山下乡”的时代命题和浓郁的豫西风情,成为几代中国人的集体记忆,而范军参与的戏曲小品版本,在保留原作精神内核的基础上,通过喜剧化的叙事、生活化的表演和现代化的语言,让这部“老戏”在当代舞台上焕发出别样光彩,实现了传统艺术与时代审美的巧妙融合。

经典与创新的碰撞:戏曲小品《朝阳沟》的独特魅力

戏曲小品《朝阳沟》的改编,本质上是经典文本与当代观众审美需求的对话,原版《朝阳沟》以银环从城市到农村的思想转变为主线,通过“上山”“劳动”“恋爱”等情节,展现了农村新风貌与知识青年的成长,而小品版本则聚焦于更具戏剧张力的“冲突瞬间”——比如银环初到农村的“水土不服”、栓宝娘对“城里媳妇”的试探、老支书用“土道理”化解矛盾等,这些片段被提炼后,在范军的演绎下,既保留了戏曲的唱腔韵味,又融入了小品的“包袱”与节奏,形成了“戏曲为骨,小品为肉”的独特形态。

范军在剧中饰演的“老支书”或“栓宝爹”等角色,堪称点睛之笔,他摒弃了传统戏曲中“程式化”的表演框架,转而用“生活化”的肢体语言和“方言化”的台词塑造人物,当银环抱怨“农村条件太苦”时,老支书并不直接说教,而是蹲在地边,拿起锄头比划着:“闺女,你看这锄头往下一刨,土翻开了,麦子才能长;人呢,也得接地气,才能长出‘根’!”说话时,他眯着眼、咧着嘴,皱纹里都带着笑,既有长辈的慈祥,又有农民的朴实,让观众在笑声中感受到劳动的价值与土地的厚重,这种“笑中带泪、泪中有悟”的表演,正是范军艺术风格的精髓——他用幽默消解了说教的生硬,用真情传递了经典的温度。

人物塑造:范军如何让“乡土角色”鲜活可感

范军对人物的塑造,始终围绕“真实”二字,他笔下的农村老汉,不是脸谱化的“高大全”,而是有缺点、有脾气、有生活智慧的小人物,在《朝阳沟》小品中,他常设计一些“小意外”:比如台词说到一半突然“卡壳”,假装忘了词,挠着头向观众求助:“哎,我说同志们,下句是啥来着?”台下笑声未落,他立刻接上原词,还自嘲道:“老了,记性不如以前喽!”这种“打破第四堵墙”的互动,既拉近了与观众的距离,又让角色显得亲切可感——仿佛不是在“演”老支书,而是真的有一位农村长辈站在舞台上,跟你唠家常、讲道理。

在唱腔处理上,范军同样注重创新,他保留了豫剧【二八板】【流水板】的基本旋律,但在节奏和咬字上加入了“曲剧”的俏皮感,比如唱“朝阳沟好地方名不虚传”时,他会故意在“好地方”三字上拖个长腔,尾音微微上扬,带着炫耀的语气,活像个孩子向小伙伴展示心爱玩具的样子;而说到“劳动最光荣”时,又突然加快节奏,字字铿锵,仿佛能听到锄头落地的声响,这种“戏中有曲、曲中有戏”的处理,让传统唱腔不再“高冷”,而是变得生动有趣,年轻观众也能跟着哼唱起来。

艺术价值与社会意义:让经典“活”在当下

戏曲小品《朝阳沟》的成功,不仅在于艺术形式的创新,更在于其对时代精神的呼应,在乡村振兴的背景下,作品通过银环与朝阳沟的故事,重新诠释了“扎根基层”“劳动光荣”的价值观,范军的表演,让这些主题不再是抽象的口号,而是化为一个个具体的场景:他带着银环一起锄地,手把手教她辨认庄稼;他在饭桌上端着玉米粥,笑着说:“城里啥都有,可这粥里的香味,是机器磨不出来的!”这些细节,让观众尤其是年轻一代,感受到农村生活的真实与美好,激发了对乡土文化的认同感。

范军作为河南非遗传承人,通过戏曲小品的形式,让《朝阳沟》这一经典IP“破圈”传播,不同于传统戏曲需要在剧院观看,小品版本常出现在春晚、综艺等大众平台,配合网络传播,让更多观众接触到豫剧艺术,他曾说:“老戏不能锁在箱子里,得让它‘活’起来,跟年轻人‘交朋友’。”而戏曲小品《朝阳沟》,正是他践行这一理念的代表作——它用幽默为传统“搭桥”,用真情为经典“续航”,让几代人的记忆在新时代舞台上继续流淌。

经典角色表演特点分析

以下是范军在戏曲小品《朝阳沟》中代表性角色的表演特点梳理:

| 角色名称 | 身份背景 | 经典台词/唱段 | 喜剧手法 | 观众反应 |

|---|---|---|---|---|

| 老支书 | 朝阳沟村支书 | “闺女,这地里的麦子可比你课本上的字儿实在!” | 方言调侃、夸张锄地动作 | 掌声笑声交织,亲切感强 |

| 栓宝爹 | 栓宝之父,老农 | “城里姑娘咋了?只要肯干活,就是好闺女!” | 自创“顺口溜”式唱段、假装“认错人” | 会心一笑,引发共鸣 |

| 王奶奶 | 村中长辈 | “想家了?看看这鸡鸭鹅,它们也想你嘞!” | 模仿动物叫声、抖“包袱”互动 | 气氛热烈,全场互动 |

相关问答FAQs

Q1:范军演的戏曲小品《朝阳沟》和原版豫剧《朝阳沟》主要有哪些区别?

A1:区别主要体现在三个方面:一是艺术形式,原版是完整的戏曲大戏,情节完整、唱腔繁复,而小品版本聚焦于经典片段,节奏更明快,融入了小品的“包袱”和互动;二是表演风格,原版以正剧为主,强调人物的思想转变和时代意义,小品版本则强化了喜剧元素,范军通过幽默的语言和肢体动作,让严肃的主题更接地气;三是传播场景,原版多在戏曲舞台演出,受众以戏迷为主,小品版本则通过春晚、综艺等大众平台传播,覆盖了更广泛的年龄层,尤其是年轻观众。

Q2:范军在戏曲小品《朝阳沟》中塑造的角色,为什么能让不同年龄层的观众都喜欢?

A2:这主要得益于他“生活化”与“真情实感”的表演内核,他塑造的角色都是扎根农村的小人物,语言、动作都来自真实生活,比如用河南方言唠家常、用夸张表情模仿村民心态,让观众觉得“就像身边的邻居”,亲切感十足;他表演中的幽默不是低俗的搞笑,而是源于人物性格和情节冲突的自然流露,老支书”用锄头讲道理、栓宝爹编顺口溜劝银环,既有喜剧效果,又传递了劳动、朴实等正能量价值观,老观众能感受到经典的温度,年轻观众则觉得“有意思、不枯燥”,从而实现跨代际的共鸣。