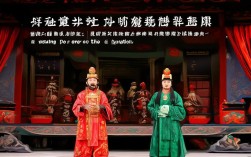

京剧《曹操与杨修》以东汉末年曹操与杨修的君臣纠葛为主线,在历史真实与艺术虚构间编织出一曲关于权力、才智与人性的悲歌,全剧共分六场,从“招贤”起,“斩修”终,层层递进展现两人从相知相惜到决裂相杀的全过程,深刻揭示了封建专制下人才的宿命悲剧。

开篇“招贤”中,曹操为平定汉中,广纳贤才,经谋士贾诩举荐,聘得杨修为幕僚,初见时,曹操对杨修的才学赞赏有加,杨修亦以“治世之能臣,乱世之奸雄”评曹操,引为知己,二人对“鸡肋”一典的解读,更见杨修之智与曹操之赞——“鸡肋者,食之无肉,弃之有味”,曹操默许杨修参与军机,君臣关系一时如鱼得水,第二场“议剑”里,杨修献计助曹操收服西川张鲁,曹操更视其为“奇佐”,二人共谋大业,看似前途光明。

裂痕随杨修的“恃才”与曹操的“多忌”逐渐显现,第三场“试探”中,曹操梦中杀人,杨修点破其“矫情饰诈”,曹操表面不悦,内心已起杀心;第四场“愤书”里,杨修为曹植起草答教,被曹操撞见,斥其“干预立嗣”,杨修则愤而辞官,二人嫌隙初开,第五场“合葬”是矛盾激化的高潮:曹操忌惮杨修与曹植过从甚密,更因杨修在“鸡肋”军中散布“魏王欲退”之言,以“乱我军心”为由将其收监,临刑前,杨修道出“丞相之头,杨修可断;杨修之头,丞相难断”的悲鸣,曹操虽悔,却为维护权威不得不斩之,末场“葬修”中,曹操亲祭杨修,叹“悔不该杀了杨德祖”,然为时已晚,空留权力顶峰的孤独与苍凉。

剧中曹操与杨修的形象极具复杂性,曹操雄才大略,求贤若渴,却又心胸狭隘,忌才多疑——他既需要杨修的智谋助己成就霸业,又无法容忍其才智对自身权威的挑战;杨修则聪慧过人,洞察秋毫,却恃才傲物,不谙权术,他视曹操为知己,却屡屡以“直言”触碰君臣之界的红线,二人的冲突,本质上是权力欲与求知欲、专制独裁与人格独立间的不可调和。

京剧艺术在剧中运用得淋漓尽致:唱腔上,曹操的唱腔沉稳中带着压抑,杨修的唱腔高亢中透着悲凉,如杨修临终时所唱“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,将悲剧氛围推向高潮;表演上,曹操的“白脸”不再脸谱化的奸邪,而是通过眼神的闪烁、髯口的颤抖展现内心的挣扎,杨修则以水袖的挥舞、眼神的锐利凸显其才子气与傲骨;念白上,“鸡肋”“分香卖履”等典故的运用,既符合历史语境,又富含哲理,深化了主题。

以下为曹操与杨修性格及行为对比:

| 人物 | 性格特点 | 关键行为 | 结局意义 |

|---|---|---|---|

| 曹操 | 雄才大略、多忌才、权力欲强 | 招贤、杀杨修、悔祭 | 权力稳固但人性扭曲,体现专制对人才的吞噬 |

| 杨修 | 才高八斗、恃才放旷、不谙权术 | 献策、直言、干预立嗣 | 才华尽毁,警示才智需与德行平衡 |

FAQs

Q:《曹操与杨修》中曹操的形象与传统京剧中的“白脸奸臣”有何不同?

A:传统京剧中的曹操常被脸谱化为“奸臣”,强调其“奸诈”单一特质;而《曹操与杨修》中的曹操是立体复杂的“人”——他既有求贤若渴的明君一面,又有忌才多疑的专制者一面,其“奸”源于权力对人性的异化,而非天生的邪恶,这一形象打破了脸谱化,更具历史深度与人性思考。

Q:杨修的悲剧仅仅是性格导致的吗?

A:不完全是,杨修的性格(恃才、直率)是其悲剧的催化剂,但根本原因在于封建专制制度下的君臣矛盾,在“普天之下,莫非王土”的权力结构中,臣子的才智若挑战君主的权威,必然招致杀身之祸,杨修的死是制度性悲剧,是专制权力对独立人格的碾压,其悲剧性具有普遍意义。