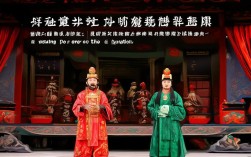

京剧《明末遗恨》取材于明末崇祯年间历史,以现实主义笔触描绘了明朝覆灭前夜的社会图景与帝王悲剧,是传统京剧“历史剧”中的经典之作,该剧通过崇祯帝朱由检在内外交困中的挣扎与绝望,展现了封建王朝末世的人性挣扎与历史必然,具有深刻的思想内涵与艺术感染力。

故事背景设定在明崇祯十七年(1644年),此时明朝已风雨飘摇:关外后金(清)虎视眈眈,连年征战耗尽国力;关内李自成、张献忠等农民起义军势如破竹,攻城略地;朝中党争不断,忠奸难辨,崇祯帝虽勤于政事却刚愎多疑,无力回天,剧情围绕崇祯帝面对内忧外患时的抉择与困境展开,层层递进地揭示了明朝灭亡的历史必然。

全剧以崇祯帝的视角为主线,展现了三个层面的矛盾冲突,首先是外部的军事危机:李自成起义军已攻破宣府、居庸关,兵锋直指北京,崇祯急调辽东总兵吴三桂入卫,但吴三桂拥兵自重,迟迟不发兵;京师守军士气低落,粮草匮乏,守将李国贞等虽力战却难敌强敌,其次是内部的朝政腐朽:首辅陈演等奸臣只顾自保,谎报军情;忠臣如李建泰、范景文等或被贬斥,或无力回天,朝堂之上人心涣散,最后是崇祯帝自身的性格悲剧:他既有励精图治的意愿,却又多疑猜忌,既想重用忠臣,又常因小过斥责;面对后宫妃嫔,他既显帝王威严,又不乏人性温情,却在国破家亡之际,不得不做出残酷抉择。

剧情高潮部分,李自成大军已破北京外城,崇祯帝于煤山(今景山)观天象,知大势已去,回宫后安排皇子出逃,赐死周皇后、袁贵妃,并挥剑斩断长女长平公主之臂(“砍树”一折成为经典,展现帝王在亲情与家国间的撕裂),崇祯帝于煤山寿皇亭旁的老槐树下自缢,以“天子守国门”的悲壮结局,完成了这个末代君主的最后谢幕,剧中“叹创业”“寻太子”等唱段,将崇祯帝的悔恨、无奈与绝望表现得淋漓尽致,其声腔时而高亢激越,时而低沉婉转,极具艺术张力。

为更清晰呈现剧中核心人物关系及作用,特梳理如下:

| 人物姓名 | 身份 | 性格特点 | 剧中关键作用 |

|---|---|---|---|

| 崇祯帝 | 明朝第十六位皇帝 | 勤政多疑、刚愎自用、优柔寡断 | 剧核心,展现末代君主的挣扎与悲剧 |

| 周皇后 | 中宫皇后 | 贤德温婉、忧国忧民 | 劝谏崇祯,体现后宫对国事的忧虑,最终自尽殉国 |

| 李自成 | 农民起义军领袖 | 勇猛果敢、知人善任 | 外部主要威胁,直接导致明朝灭亡 |

| 陈演 | 首辅大臣 | 奸诈圆滑、明哲保身 | 代表朝中奸佞,加剧朝政腐败 |

| 李国贞 | 京营提督 | 忠勇耿直、力战不屈 | 体现忠臣形象,其战败凸显军事危机 |

《明末遗恨》不仅是对一段历史的艺术再现,更是对人性与命运的深刻反思,剧中没有将明朝灭亡简单归咎于“天命”,而是通过崇祯帝的个人选择与时代局限,揭示了封建制度腐朽的必然性,其悲剧性不仅在于王朝的覆灭,更在于一个试图有所作为的帝王,最终被历史洪流吞噬的无奈,这种“遗恨”穿越数百年,仍能引发观众对权力、责任与人性复杂性的思考。

相关问答FAQs

Q:《明末遗恨》中崇祯帝的形象有何复杂性?

A:崇祯帝是剧中塑造最为立体的人物,其复杂性体现在多重矛盾中:他既有“勤政爱民”的初心,却因多疑猜忌诛杀袁崇焕等良将,导致军事失利;他想挽救危局,却无力平衡党争,常被奸臣蒙蔽;他对周皇后、长平公主等亲人显温情,却在国破时不得不赐死她们,体现帝王理性与亲情的撕裂,这种“非暴君亦非明君”的定位,使其悲剧更具真实性与感染力。

Q:京剧《明末遗恨》在艺术表现上有哪些特色?

A:该剧艺术特色鲜明:一是唱腔设计紧扣人物情感,如崇祯帝的“二黄导板”“反二黄”唱段,旋律跌宕起伏,既表现其焦虑绝望,又凸显帝王气度;二是身段表演极具张力,如“砍树”一折,崇祯帝挥剑时的颤抖与长平公主的哭喊形成强烈对比,将悲剧氛围推向高潮;三是舞台布景虚实结合,通过简单的桌椅、旗帜等道具,辅以灯光渲染,营造出“城破”“自缢”等场景的意境,符合京剧“写意”的美学原则。