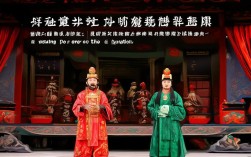

京剧《锁盗御马》作为传统武生戏的经典剧目,以窦尔墩盗御马的跌宕故事为核心,其艺术感染力不仅在于演员的唱念做打,更离不开伴奏乐器的精准烘托,京剧伴奏素有“文武场”之分,文场以弦乐为主,负责托腔保调、渲染情绪;武场以打击乐为核心,掌控节奏、配合身段,在《锁盗御马》中,文场与武场相辅相成,通过旋律的跌宕与锣鼓的铿锵,共同塑造了窦尔墩勇猛豪放、草莽英雄的形象,推动剧情走向高潮。

文场伴奏是京剧唱腔的“骨肉”,在《锁盗御马》中,以京胡、京二胡、月琴、三弦“四大件”为核心,各司其职又和谐统一,京胡作为主奏乐器,其高亢明亮的音色与窦尔墩的武生唱腔相得益彰——如窦尔墩在“将酒宴摆至在聚义厅上”的核心唱段中,京胡采用西皮导板转原板的定弦,以刚劲有力的快弓表现其豪迈气概,用大幅度的揉弦凸显唱腔中的跌宕起伏;当唱到“盗御马”三字时,京胡通过一个“擞音”技巧,配合演员的亮相动作,瞬间将人物内心的决绝与张扬传递给观众,京二胡则以浑厚的中音为京胡“垫音”,在唱腔的拖腔部分,通过连绵不断的长弓,营造出“余音绕梁”的意境,避免高音区过于尖锐;月琴与三弦则负责“打花”,以清脆的弹拨点缀旋律间隙,尤其在快板段落中,两者的轮指与滚奏既能加快节奏,又能让唱腔显得饱满而不单调,值得注意的是,窦尔墩的唱腔兼具生行的苍劲与武生的刚健,文场伴奏在“西皮流水”等板式中,通过“密弓”与“快弓”的转换,精准贴合演员的“边唱边做”——例如在窦尔墩规划盗马路线的念白后,京胡突然转入一个“入头”,引出唱段,既衔接了剧情,又凸显了人物思维的敏捷。

如果说文场是唱腔的“血肉”,那么武场便是京剧节奏的“灵魂”,在《锁盗御马》中,武场锣鼓经的作用远超“打拍子”的范畴,它是情绪的放大器、动作的指挥棒,全剧锣鼓运用以“急急风”“四击头”“长锤”“抽头”为核心,根据剧情张力灵活切换,开场的“急急风”配合窦尔墩带领众喽啰登场的集体亮相,密集的鼓点与铙钹的强音,瞬间营造出山贼营寨的紧张氛围;当窦尔墩独白“想那康熙老儿,夸赞御马如何神骏,俺偏要盗来,与他开个玩笑”时,武场突然收住“急急风”,转而用“凤点头”配合其狡黠的笑声,鼓点由缓到急,既表现了人物的计谋得逞,又为后续盗马行动埋下伏笔,盗马场景是武场的高光时刻:窦尔墩翻越宫墙时,“四击头”配合其“吊毛”“抢背”等武打动作,鼓点的“咚咚锵、咚咚锵”与演员的身段节奏严丝合缝,每一个亮相都对应一个鼓点重音,让观众感受到“人鼓合一”的震撼;当御马受惊嘶鸣时,武场用“乱锤”模拟马蹄声,通过钹的快速击打与鼓的滚奏,营造出千钧一发的紧张感;而窦尔墩盗马成功后,“长锤”配合其“趟马”动作,鼓点由慢到快,最终在一个“收头”中戛然而止,凸显人物得手后的得意与张扬,武场的“钹”与“大锣”在窦尔墩的情绪转折中尤为关键——当其念白“此番盗马,若能成功,便是惊天之举”时,大锣的一个“齐钹”重音,既强化了台词的分量,又让观众直观感受到人物的野心与魄力。

《锁盗御马》的伴奏并非独立于表演的“背景音乐”,而是与演员的“唱念做打”深度绑定的“有机整体”,所谓“三分唱,七分奏”,文场的弓法变化需与演员的气口同步——如窦尔墩在唱“盗御马”前的吸气,京胡的弓子恰好由“推弓”转为“拉弓”,形成“人琴合一”的流畅感;武场的鼓点则直接指挥演员的舞台调度,抽头”鼓点响起时,演员需立即接一个“跨腿”动作,鼓点的轻重缓急决定了动作的幅度与力度,这种默契源于长期的舞台磨合,正如老艺人所言“鼓师是舞台上的导演”,通过锣鼓的“起承转合”,引导观众的情绪起伏,让窦尔墩从“豪情万丈”到“计上心来”,再到“盗马成功”的完整心路历程,通过音乐的起伏具象化地呈现在观众眼前。

《锁盗御马》文场乐器功能及运用示例

| 乐器名称 | 功能 | 代表场景/唱段示例 |

|---|---|---|

| 京胡 | 主奏旋律,托腔保调,高亢音色表现武生豪迈 | “将酒宴摆至在聚义厅上”西皮原板快弓 |

| 京二胡 | 中音垫托,增强旋律厚度,拖腔部分营造余韵 | 唱段拖腔的连弓长音 |

| 月琴/三弦 | 打花点缀,控制节奏,快板段落增加饱满度 | 西皮流水快板的轮指滚奏 |

《锁盗御马》武场锣鼓经作用及场景应用

| 锣鼓经名称 | 作用 | 场景应用 |

|---|---|---|

| 急急风 | 营造紧张氛围,集体亮相的节奏铺垫 | 开场窦尔墩带领喽啰登场 |

| 四击头 | 配合武打动作亮相,强化动作力度 | 窦尔墩翻越宫墙时的“吊毛”亮相 |

| 长锤 | 衔接动作与唱段,控制节奏变化 | 盗马成功后的“趟马”动作 |

| 凤点头 | 配合念白与情绪转折,突出语气 | 窦尔墩计谋独白时的狡黠笑声 |

| 乱锤 | 模拟紧张声响,渲染危机氛围 | 御马受惊时的马蹄嘶鸣 |

问:京剧《锁盗御马》的伴奏中,文场和武场如何配合表现窦尔墩的情绪变化?

答:文场与武场通过“音色对比”与“节奏互补”共同塑造人物情绪,当窦尔墩情绪高昂时,文场京胡用高亢的快弓与明亮的音色凸显其豪迈,武场则以“急急风”“四击头”等密集锣鼓强化气势;当其情绪狡黠时,文场京二胡的中音垫托与月琴的清脆弹拨营造“轻快感”,武场用“凤点头”配合笑声,鼓点由缓到急,表现计谋的酝酿;而在紧张场景中,文场突然收束,武场“乱锤”“抽头”的急促节奏则主导情绪,让观众直观感受到人物面临的危机,两者一放一收、一张一弛,形成“文武相济”的艺术效果。

问:为什么说锣鼓经是京剧《锁盗御马》伴奏的灵魂?

答:锣鼓经是京剧武场的“语言”,在《锁盗御马》中,它不仅是节奏的载体,更是剧情的“叙事者”,锣鼓经通过固定的“鼓点模式”传递特定信息——如“四击头”预示亮相,“急急风”表示紧急,观众无需看剧情,仅凭锣鼓就能感知场景氛围;锣鼓经能“放大”表演细节,如窦尔墩盗马时的“抢背”动作,配合“四击头”的“咚咚锵、咚咚锵”,让动作的力度与美感被强化;最重要的是,锣鼓经是“无形的导演”,它控制着舞台节奏的快慢、情绪的转折,甚至演员的出场与退场,没有锣鼓经,整部戏将失去“骨架”,沦为松散的片段堆砌,锣鼓经是《锁盗御马》伴奏中不可或缺的“灵魂”。