《西厢记》作为元杂剧的璀璨明珠,其“拷红”一折无疑是全剧最具戏剧张力的篇章,当这部经典被豫剧这一扎根中原沃土的剧种演绎,便催生出别具乡土韵味的舞台艺术——豫剧《拷红》,它以浓郁的地方特色、鲜活的人物塑造和酣畅淋漓的唱腔,让千年爱情故事在黄土地上升华重生。

“拷红”的故事源于《西厢记》第五本第三折,情节聚焦于老夫人发现崔张私情后的雷霆震怒,在普救寺的佛堂前,老夫人盛气凌人地拷问红娘,质问其为何“引诱”小姐与张生,而看似弱小的红娘,却以惊人的胆识与机敏,将老夫人置于道德与礼教的困境中,原作中,王实甫以“碧云天,黄花地”的典雅文辞铺陈情感,而豫剧改编则更注重将文人的诗意转化为民间舞台的直观冲击,让冲突在唱念做打的碰撞中愈发炽烈。

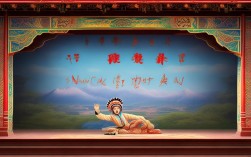

豫剧《拷红》的艺术魅力,首先体现在对人物性格的深度开掘与地域化塑造上,红娘在剧中不再是简单的“传书使者”,而是被赋予了中原女性的泼辣、聪慧与反抗精神,她的唱词摒弃了原作的书面化表达,转而运用大量口语化、生活化的语言,如“老夫人啊,你拷问红娘为何情,听俺红娘说分明”的开场白,既直白又充满力量,配合豫剧特有的“吐字重、咬字狠”的发音特点,将红娘不卑不亢的态度展现得淋漓尽致,老夫人的形象则更具封建家长的典型性:唱腔上采用豫西调的苍劲深沉,如“红娘你休得巧言辩,败坏门风罪万千”的唱段,通过低回婉转的旋律与缓慢的节奏,凸显其内心的威严与矛盾;身段上则多用“端架”“蹉步”等程式化动作,塑造出高高在上的贵族气派,与红娘的灵动活泼形成鲜明对比,张生的“怯懦”与崔莺莺的“羞涩”也在豫剧的演绎下更具烟火气,张生被老夫人训斥时的“搓手顿足”,莺莺被红娘点破心事时的“低头掩面”,都让人物摆脱了文人笔下的理想化色彩,变得真实可感。

唱腔是豫剧的灵魂,《拷红》的唱段设计堪称经典,红娘的核心唱段“老夫人你且息怒容听我禀”,堪称豫剧“豫东调”的典范之作,开篇以中速起腔,“老夫人你且息怒容听我禀”一句,通过“上滑音”与“下滑音”的巧妙运用,既表现了红娘对老夫人的“表面恭敬”,又暗含“据理力争”的锋芒;随后“想当初孙飞虎围困普救寺,老夫人许下退婚亲”的叙述,节奏逐渐加快,字字铿锵,如同连珠炮般将老夫人“言而无信”的把柄抛出;高潮部分“张相君为小姐害成相思病,老夫人你为何又悔婚约?你不想女儿终身事,难道不想相国门楣声?”则运用“垛板”与“快二八板”的交替,情绪层层递进,最后以高亢的“甩腔”收尾,如惊雷炸响,震得老夫人哑口无言,老夫人的唱段“红娘你休得巧言辩”则以“豫西调”的“哭腔”贯穿,如“可怜我相国门楣一旦倾”一句,尾音拖长,带着颤抖,既显其痛心疾首,又暗藏对女儿的愧疚,让这一封建家长的形象不再扁平,而是多了几分人性的复杂。

舞台表演上,豫剧《拷红》充分调动了戏曲“虚拟性”与“程式化”的特点,红娘与老夫人的对峙中,没有复杂的布景,仅凭一张椅子、一方手帕,便将“拷问”的紧张感拉满,红娘时而“跪地陈情”,以“矮子步”表现“弱者”的姿态;时而“站起身来”,以“小碎步”绕到老夫人身后,用“指指点点”的动作强化“反驳”的力度;老夫人则时而“拍案而起”,以“髯口功”表现震怒;时而“背手踱步”,以“水袖功”掩饰内心的动摇,这些程式化的动作,在演员的精准演绎下,既符合戏曲的审美规范,又充满了生活气息,让观众在“看戏”的同时,仿佛置身于中原乡村的“说书场”,被故事的跌宕牢牢吸引。

《拷红》的文化意蕴,远不止于爱情故事的演绎,更蕴含着对封建礼教的深刻批判与对人性解放的呼唤,在豫剧的舞台上,红娘的“胜利”并非偶然,而是代表了民间智慧对封建权威的挑战,她的唱词“礼法不绳于权贵,婚姻自主才合情”,虽出自古代,却与当代社会对自由、平等的追求不谋而合,这种跨越时空的精神共鸣,让豫剧《拷红》历经百年而不衰,成为中原文化中反抗压迫、追求幸福的象征。

为了更直观地展现豫剧《拷红》的艺术特色,以下从叙事重心、语言风格、唱腔设计、情感表达四个维度,对比其与元杂剧原作的差异:

| 对比维度 | 元杂剧《西厢记·拷红》 | 豫剧《拷红》 |

|---|---|---|

| 叙事重心 | 重文辞雅致,侧重人物心理细腻刻画 | 重冲突直观,强调舞台动作与唱腔的戏剧张力 |

| 语言风格 | 文言为主,辞藻华丽,如“淋漓襟袖啼痕满” | 口语化、乡土化,如“老夫人啊,你想想” |

| 唱腔设计 | 无固定曲牌,以北曲为主,旋律相对自由 | 固定流派(豫东调/豫西调),旋律高亢或深沉 |

| 情感表达 | 含蓄内敛,通过景物烘托情感 | 外放直白,通过唱腔高低、身段幅度强化情绪 |

相关问答FAQs

问:豫剧《拷红》中红娘的角色为何如此深入人心?

答:红娘的形象深入人心,首先源于其“小人物大智慧”的设定——她身份卑微却胆识过人,以一己之力对抗封建礼教,这种“逆袭”天然引发观众共鸣,豫剧通过口语化唱腔(如“豫东调”的明快)、灵动身段(如“小碎步”“水袖功”)和鲜活台词(如“礼法不绳于权贵”),将红娘的泼辣、聪慧与善良具象化,使其不再是抽象的“符号”,而是有血有肉的中原女性,历代豫剧名角(如常香玉、阎立品)对红娘的精彩演绎,也为角色注入了灵魂,让“红娘”成为豫剧舞台上的经典形象。

问:豫剧《拷红》与其他剧种(如京剧、越剧)的“拷红”有何区别?

答:区别主要体现在地域文化特色与艺术风格上,京剧《拷红》更注重“京韵”,唱腔以“西皮流水”为主,节奏明快,表演上讲究“身段优美”,红娘形象偏向“伶俐乖巧”;越剧《拷红》则受江南文化影响,唱腔婉转柔美(如“弦下腔”),表演细腻,更突出崔张爱情的“缠绵悱恻”;而豫剧《拷红》带有中原文化的“豪爽”与“质朴”,唱腔高亢激越(如“豫东调”的甩腔),表演生活化,红娘的反抗精神更为外露,整体风格“接地气”,更具民间戏剧的冲击力。