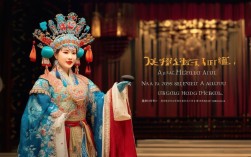

《豫剧小红袍上部3集》作为全剧的开篇之作,以明代嘉靖年间朝堂动荡、忠奸对立的历史背景为切入点,通过紧凑的情节铺陈与鲜明的人物塑造,为观众呈现了一幅侠骨柔情交织的家国画卷,上部3集共三幕,从“忠臣蒙冤”到“遗孤初长”,再到“风起青萍”,层层递进地引出核心冲突,为后续的“小红袍”传奇埋下伏笔。

第一集:朝堂血案,忠魂遗孤

开篇即以“法场斩忠”的悲壮场景定调,嘉靖皇帝昏聩,权臣严嵩(剧中化名“严世蕃”)独揽大权,以“通敌叛国”的莫须有罪名诬陷忠臣海瑞(剧中虚构为“沈清源”),命锦衣卫押赴法场处斩,法场上,沈清源身着囚服,颈戴枷锁,在阴云密布的天色下,以一段高亢悲怆的豫西调唱段痛斥奸佞:“铁链锁身心不悔,留得清白照汗青!奸贼当道忠良死,苍天啊,何时拨云见青天?”唱腔中带着撕裂般的沙哑,配合演员的“跪步”“甩发”等身段,将忠臣临死前的悲愤与刚烈展现得淋漓尽致。

危急时刻,沈清源的忠仆沈安(化名“张大山”)拼死突围,怀揣沈清源幼子“沈小红”(后化名“赵小红”)杀出重围,逃至乡野,张大山原为江湖义士,隐居在太行山脚下的赵家村,为保孩子周全,谎称其为远房侄子,取名“赵小红”,第一集结尾,小红在张大山家院中玩耍,无意间打碎一只瓷碗,碗底露出半块刻着“沈”字的玉佩,张大山见状神色骤变,暗示着这个孩子身世的秘密与未来血仇的伏笔。

第二集:乡野侠影,情愫暗生

时光荏苒,小红长至十五六岁,在张大山教导下习武练拳,练就一身好功夫,性格也变得机敏仗义,本集核心事件是“恶霸欺商”,当地豪强“钱扒皮”勾结官府,强占米行,殴打百姓,小红路见不平,与张大山设计“惩治恶霸”:小红假意送米,引钱扒皮至后山,张大山用“拐子功”(其独门兵器)打倒打手,小红则以“扫堂腿”将钱扒皮踹入泥潭,逼其写下退契,这场“武打戏”充分运用豫剧武戏套路,小红与打手的“对枪”“翻桌”动作干净利落,张大山的“拐花舞”更是虎虎生风,台下叫好声不断。

米行老板的女儿林月茹为感谢小红,送来新衣布料,两人初生情愫,林月茹无意间提及父亲曾受沈清源提携,小红追问“沈清源”是谁,张大山急忙打断,只道“是位好人”,严世蕃得知沈清源遗孤可能未死,派心腹“锦衣卫指挥使”魏忠带人暗中查访,魏忠在赵村附近发现刻有“沈”字的玉佩残片,怀疑小红身份,派人在村中监视,冲突的暗流逐渐涌动。

第三集:身世揭晓,血仇誓报

魏忠通过线人确认小红身份,带锦衣卫夜闯赵家村,张大山为保护小红,独战数十名锦衣卫,用“拐子功”击倒数人,终因寡不敌众身负重伤,临终前,张大山将小红身世和盘托出:他原是沈清源家将,当年为保忠骨,冒死将小红救出,并藏起半块玉佩,另半块在沈清源手中,张大山将玉佩交予小红,嘱托:“你父冤仇要报,但需隐忍待机,不可莽撞!”唱段转为深沉的豫东调,“孩子啊,你父冤仇比天大,忍字当头莫逞强,待到奸贼伏法日,再慰忠魂九泉下!”唱腔中带着哽咽,配合“托举玉佩”“颤抖的手”等细节,将义士的忠烈与不舍展现得催人泪下。

小红含泪埋葬张大山,手持半块玉佩,面对魏忠的围捕,眼神从悲痛转为坚定,魏忠冷笑:“沈家遗孤,今日插翅难飞!”小红却朗声道:“我父沈清源,乃国之忠良!严世蕃奸贼,我必手刃尔等,以雪家仇!”说罢,凭借轻功跃上屋顶,消失在夜色中,留下“此仇不报,誓不为人”的誓言,上部3集的冲突在此达到高潮,悬念拉满。

上部3集核心事件与艺术特色对应表

| 集数 | 核心事件 | 豫剧艺术特色体现 | 人物关系发展 |

|---|---|---|---|

| 第一集 | 沈清源蒙难,小红被救 | 法场戏豫西调悲腔,身段(跪步、甩发) | 张大山与小红建立养父子关系 |

| 第二集 | 小红惩治恶霸,结识林月茹 | 武戏套路(对枪、翻桌),拐子功展示 | 小红与林月茹互生情愫 |

| 第三集 | 张大山牺牲,小红身世揭晓 | 临终唱段豫东调激昂,情感身段(托举玉佩) | 小红得知身世,肩负血仇使命 |

上部3集虽为开篇,却通过“忠奸对立”“家国情怀”“侠义精神”三大主题,奠定了全剧的基调,小红从乡野少年到肩负血仇的成长,不仅是个人命运的转变,更是对“忠义”二字的生动诠释,豫剧的唱腔、武打、身段等元素的融入,使故事兼具思想性与艺术性,为后续“小红袍”传奇的展开积蓄了强大的情感张力。

FAQs

问题1:《豫剧小红袍上部3集》中,主角小红的性格特点是如何通过剧情和豫剧表演展现的?

解答:小红性格的核心是“侠骨柔情”,上部3集通过“习武成长”“行侠仗义”“身世觉醒”三个阶段逐步展现,初期在乡间,他天真烂漫但嫉恶如仇,如惩治恶霸时的“翻跟头”“枪花”等武打动作,展现其机敏勇敢;得知身世后,临终唱段用豫东调的高亢激昂,配合“甩袖”“顿足”等身段,凸显其从懵懂到坚定的转变,同时与林月茹的情感线(如互赠信物时的含羞对唱)体现其柔情,刚柔并济的性格通过豫剧的“唱、念、做、打”完整呈现。

问题2:上部3集中“法场戏”和“临终戏”为何能成为豫剧舞台的经典片段?

解答:这两场戏能成为经典,关键在于豫剧艺术与剧情情感的深度融合。“法场戏”中,沈清源戴着枷锁,在悲怆的豫西调唱段中,通过“跪步”(表现身体虚弱)、“甩发”(表现悲愤)、“眼神凝视”(表现对奸臣的痛斥)等身段,将忠臣的刚烈与绝望外化,唱腔的“脑后音”技巧(豫剧特色发声)增强悲怆感,让观众共情。“临终戏”中,张大山为保护小红牺牲,唱段用“慢板”铺陈情感,唱词如“孩子啊,你父冤仇要记牢”,结合“托举玉佩”的动作,将父爱、嘱托与悲愤融为一体,豫剧的“哭腔”技巧更是催人泪下,两场戏均实现了“以情带声,以声塑形”的艺术效果,成为豫剧舞台的经典范例。