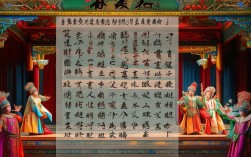

豫剧《大登殿》作为传统经典剧目,是豫剧“三下河南”系列中的核心作品之一,改编自民间传说《王宝钏》,以薛平贵得胜回朝、夫妻相认、惩恶扬善为主线,集中展现了豫剧唱、念、做、打的综合艺术魅力,全剧结构紧凑,冲突迭起,既有文戏的细腻情感,又有武戏的磅礴气势,是豫剧舞台上久演不衰的代表剧目,被誉为“豫剧骨子老戏”的经典之作。

全场戏剧情脉络:从寒窑苦等到金殿封赏

《大登殿》的故事发生在唐代,聚焦薛平贵与王宝钏历经十八年磨难后的命运转折,全剧可分为三个核心场次,层层递进地推动情节发展,塑造人物性格。

第一场:寒窑重逢——苦尽甘来的试探与相认

开场即以王宝钏的“寒窑苦守”为引,十八年来,王宝钏独居破窑,以野菜充饥,纺纱度日,却始终坚守对薛平贵的忠贞,薛平贵西征得胜,被封为“后军督府”,却因王允(王宝钏之父)嫌贫爱富、强行拆散婚姻,隐去身份,故意以“穷困书生”模样试探王宝钏,寒窑中,王宝钏见“书生”衣衫褴褛,仍以礼相待,谈及往事,泪湿衣襟,当薛平贵亮明身份,王宝钏又惊又喜,从“不敢相认”到“悲喜交加”,通过“跪步”“甩袖”等身段动作,将十八年的委屈、思念与重逢的狂喜融为一体,这一场以文戏为主,唱腔上多用“祥符调”的悲婉与“豫东调”的明快交织,王宝钏的“听他言来我心酸”唱段,字字含泪,句句泣血,将传统女性的坚韧与深情展现得淋漓尽致。

第二场:金殿对证——善恶交锋的正义审判

薛平贵携王宝钏回朝,在金殿之上与王允、魏虎(王宝钏之兄)展开正邪较量,王允见薛平贵封官,反悔昔日悔婚之举,更诬陷薛平贵“冒领军功”;魏虎则依仗王允权势,出言不逊,甚至辱骂王宝钏“贱妇”,薛平贵怒不可遏,历数二人“嫌贫爱富、忘恩负义”之罪,并以“西征军令状”为证,揭露魏虎临阵脱逃、冒领军功的罪行,金殿之上,君臣对峙,冲突白热化:薛平贵以“武将威仪”震慑群臣,王允则以“老臣身份”狡辩推诿,此场戏的看点在于“文武结合”——薛平贵的“怒斥奸佞”念白,字字铿锵,如惊雷贯耳;王允、魏虎的“色厉内荏”表演,通过“捋须”“跺脚”等细节,暴露其虚伪本质,唱腔上,薛平贵多用“高腔”与“快板”,节奏急促,气势如虹,展现其得胜后的威严与对正义的坚守。

第三场:大登殿——善恶有报的终极圆满

皇帝(唐王)出面主持公道,认可薛平贵的战功,并惩处奸佞:魏虎被斩首示众,王允被贬为庶民,薛平贵则登基为帝,封王宝钏为正宫娘娘,代战公主(薛平贵在西凉娶的公主)为西宫,登基大典上,鼓乐齐鸣,群臣朝拜,王宝钏身着凤冠霞帔,从“寒窑贫妇”一跃成为“国母”,其命运的反差达到高潮,王宝钏的“登殿唱段”成为全剧点睛之笔,如“金殿之上登宝位”,唱腔转为“豫西调”的沉稳大气,既有“苦尽甘来”的感慨,也有“母仪天下”的雍容;代战公主则以“爽朗大度”的唱段(如“劝姐姐休要悲声放”),展现少数民族女性的豪爽与包容,暗示民族团结的主题,结尾处,薛平贵与王宝钏、代战公主携手共赏江山,在“大团圆”的喜庆氛围中落下帷幕。

人物塑造:性格鲜明,栩栩如生

《大登殿》的成功离不开对人物形象的精准刻画,主要角色各具特色,成为豫剧舞台上的经典形象。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典表演/唱段 |

|---|---|---|---|

| 王宝钏 | 薛平贵之妻,后为正宫娘娘 | 坚贞不屈、外柔内刚:十八年寒窑苦守不改初心,金殿之上敢于为夫申冤,既有传统女性的隐忍,也有刚烈的一面。 | “听他言来我心酸”“金殿之上登宝位”(祥符调与豫东调结合) |

| 薛平贵 | 西征元帅,后为皇帝 | 忠义双全、威严果敢:对国家忠勇,对妻子深情,对奸佞毫不留情,从“穷困武生”到“九五之尊”的成长弧光鲜明。 | “怒斥魏虎”“登殿封赏”(高腔快板,气势磅礴) |

| 王允 | 王宝钏之父,当朝太师 | 势利虚伪、顽固不化:嫌贫爱富导致悔婚,为维护家族利益不择手段,最终自食恶果。 | “狡辩推诿”“哀求饶命”(念白颤抖,动作慌乱) |

| 魏虎 | 王宝钏之兄,总兵 | 奸恶狡诈、色厉内荏:临阵脱逃冒领军功,金殿之上恶语伤人,最终被斩首。 | “辱骂宝钏”“罪有应得”(跺脚捶胸,表情狰狞) |

| 代战公主 | 西凉公主,薛平贵之妾 | 爽朗大度、深明大义:主动接纳王宝钏,劝解夫妻矛盾,体现民族团结的包容性。 | “劝姐姐休要悲声放”(豫西调,豪迈中带柔情) |

艺术特色:唱腔、表演与舞台呈现的完美融合

作为豫剧经典,《大登殿》的艺术魅力体现在多个维度,集中展现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的表演体系。

唱腔:流派交融,情感饱满

豫剧唱腔分“祥符调”“豫东调”“豫西调”“沙河调”等流派,《大登殿》中,不同角色根据性格选择不同唱腔,形成鲜明对比,王宝钏的唱段以“祥符调”为主,音色细腻、婉转,适合表现悲情;薛平贵多用“豫东调”,高亢激越,展现武将的豪迈;代战公主则融入“豫西调”的粗犷,体现少数民族风情。“快板”“慢板”“二八板”等板式的灵活转换,如王宝钏从“苦唱”到“欢唱”的情绪变化,使唱腔富有层次感,极具感染力。

表演:程式化与生活化的统一

豫剧表演讲究“无动不舞”,《大登殿》中,身段动作既有程式化的规范,又有生活化的细节,例如王宝钏的“跪步”,表现寒窑中久跪纺纱的艰辛;薛平贵的“跨马亮相”,展现武将的威风凛凛;王允的“捋须抖袖”,暴露老奸巨猾的虚伪,这些动作并非单纯炫技,而是与人物情感紧密结合,如王宝钏重逢薛平贵时的“掩面哭泣”,既有程式化的“水袖功”,又有真实泪水的流露,达到“技为情用”的境界。

舞台呈现:虚实结合,意境营造

传统豫剧舞台以“一桌二椅”为核心,通过虚拟表演营造场景。《大登殿》中,“寒窑”仅用破布、纺车等简单道具,却通过演员的“纺纱”“远眺”等动作,让观众感受到十八年的孤寂;“金殿”则以龙椅、宫灯、仪仗等元素,营造出庄严肃穆的氛围,武戏方面,薛平贵“带兵回朝”的场面通过“跑龙套”的集体调度和“翻跟头”“打出手”等武打动作,以虚写实,气势恢宏,体现了戏曲“以少胜多”的美学原则。

社会意义:传统价值观的艺术传递

《大登殿》虽为历史演义剧,却蕴含着深刻的文化内涵,传递了“忠贞、正义、善恶有报”的传统价值观,王宝钏的“糟糠之妻不下堂”,体现了对爱情的忠贞;薛平贵的“惩恶扬善”,彰显了正义必胜;代战公主的“大度包容”,传递了民族团结的理念,这些主题历经千年仍能引发观众共鸣,成为连接传统与现代的文化纽带,剧中对“势利小人”的批判,对“贫贱不能移”的赞美,对当代社会仍具有警示意义。

相关问答FAQs

Q1:《大登殿》中王宝钏的经典唱段“听他言来我心酸”为何能成为豫剧经典?

A:该唱段之所以成为经典,首先在于情感的真实与深刻:王宝钏在寒窑中苦守十八年,面对薛平贵的“试探”,唱词中既有对往事的追忆(“想当年彩楼抛绣球”),又有对现实的委屈(“破窑里受尽了苦难愁”),更有对重逢的期盼,层层递进,直击人心,唱腔上融合了“祥符调”的悲婉细腻与“豫东调”的明快有力,通过“慢板”的抒情与“垛板”的节奏变化,将人物内心的酸楚与坚韧展现得淋漓尽致,表演上,演员通过“泪音”“颤音”等技巧,配合“掩面”“跺脚”等身段,使唱段与表演高度统一,达到“声情并茂”的艺术效果,因此成为豫剧青衣行当的“必修课”。

Q:豫剧《大登殿》与京剧《大登殿》在剧情和表演上有何主要区别?

A:豫剧与京剧均有《大登殿》剧目,但因地域文化和艺术风格不同,存在明显差异。

- 剧情侧重:豫剧更突出“家庭伦理”与“女性命运”,如强化王宝钏“寒窑苦守”的细节,增加其与王允、魏虎的直接冲突,使“善恶斗争”更尖锐;京剧则更侧重“君臣关系”与“政治斗争”,如对薛平贵“登基后如何治理国家”的描写更多,情节更宏大。

- 表演风格:豫剧表演更“生活化”,念白方言化(如河南方言),身段动作朴实无华,如王宝钏的“纺纱”动作贴近民间生活;京剧表演更“程式化”,念白以“韵白”为主,身段强调“亮相”的规范性,如薛平贵的“登殿”亮相更注重“气派”与“威仪”。

- 唱腔特点:豫剧唱腔高亢激越,以“真嗓”为主,适合表现民间故事的直白情感;京剧唱腔婉转悠扬,真假嗓结合,更注重“韵味”与“腔调”的细腻处理。