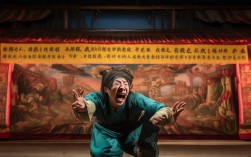

呼和浩特市作为内蒙古自治区首府,地处草原文化与中原文化交汇地带,戏曲文化在历史长河中形成了多元融合的独特风貌,这里既有土生土长的本土剧种,也有来自晋陕、京津冀等地的戏曲形式,它们共同构成了呼和浩特市戏曲文化的生态图谱,成为展示地域文化魅力的重要载体。

呼和浩特市戏曲的多元剧种体系

呼和浩特市的戏曲文化以“本土特色为主、外来剧种为辅”,形成了以漫瀚剧为核心,晋剧、二人台、京剧、河北梆子等多元剧种共存的格局,这些剧种或扎根草原、融合民族元素,或沿袭传统、保留中原韵味,在不同历史阶段满足着市民的精神文化需求。

(一)漫瀚剧:草原与戏曲的融合结晶

漫瀚剧是呼和浩特市独有的地方戏曲剧种,被誉为“草原上的新剧种”,其诞生可追溯至20世纪80年代,由晋剧、二人台与蒙古族艺术深度融合而成。“漫瀚”为蒙古语“蒙古”的谐音,既体现了民族特色,也彰显了其文化根基,该剧种在音乐上吸收了晋剧的板腔体、二人台的民间小调及蒙古族长调、短调的旋律特点,唱腔既有晋剧的高亢激越,又有蒙古族的悠扬婉转;念白以普通话为基础,融入晋语和蒙古语的语调韵味,独具地方特色。 方面,漫瀚剧既改编自传统历史故事,如《丰州古城》《契丹英后》,也创作了大量反映蒙古族现代生活的作品,如《塞上昭君》《情暖万家》。《丰州古城》以辽代呼和浩特地区的历史为背景,将蒙古族歌舞与戏曲程式相结合,展现了草原民族的家国情怀,成为漫瀚剧的代表作,呼和浩特市漫瀚剧团是该剧种的主要传承机构,常年开展惠民演出,并致力于年轻演员的培养,推动这一新兴剧种的可持续发展。

(二)晋剧:晋商文化带来的中原韵律

晋剧是呼和浩特市流传最广的外来剧种之一,其传播与清代晋商的涌入密不可分,归化城(今呼和浩特旧城)作为晋商在内蒙古的重要商埠,带来了晋中地区的戏曲文化,晋剧逐渐成为市民喜闻乐见的娱乐形式,呼和浩特的晋剧在保留山西晋剧中路梆子精髓的同时,融入了当地的方言习惯和审美趣味,形成了“口外晋剧”的独特风格——唱腔更贴近晋中方言,念白略带内蒙古中西部地区的口语化特征,表演风格粗犷豪放,贴近草原民族的性格。

传统剧目如《打金枝》《狸猫换太子》《芦花》等在呼和浩特广为流传,而晋剧表演艺术家如丁果仙、程玉英等曾在此长期演出,进一步推动了晋剧的普及,呼和浩特市晋剧院作为专业院团,不仅复排经典剧目,还尝试创作反映内蒙古现代生活的晋剧作品,如《草原情》,让中原戏曲在草原绽放新花。

(三)二人台:民间小戏的草原变奏

二人台是流行于内蒙古中西部、山西北部、陕西北部的民间戏曲剧种,呼和浩特是其核心传播区域之一,该剧种起源于清末,由民歌、社火等民间艺术演变而来,最初为“打坐腔”(对唱形式),后发展为载歌载舞的小戏,二人台的语言以当地方言为主,唱腔高亢明快,乐器以笛子、四胡、扬琴为主,表演生活气息浓厚,题材多取材于民间故事,如《走西口》《挂红灯》《五月散花》等。

在呼和浩特,二人台与蒙古族艺术相互影响,形成了“蒙古族二人台”的特色流派。《走西口》这首经典剧目,在传统版本基础上融入了蒙古族长调的旋律,表现了汉族与蒙古族人民在历史上的迁徙与融合,呼和浩特市二人剧团及民间社团常年活跃于社区、草原那达慕等场合,成为连接城乡、贴近百姓的重要文化形式。

(四)京剧与其他剧种:多元文化的共生

京剧虽非呼和浩特本土剧种,但作为“国剧”,在此拥有广泛受众,20世纪以来,随着京剧在全国的普及,呼和浩特成立了京剧团,演出《贵妃醉酒》《霸王别姬》《智取威虎山》等经典剧目,并尝试将蒙古族元素融入京剧表演,如《成吉思汗》等,展现了京剧在草原的本土化探索,河北梆子、评剧等北方剧种也在呼和浩特有一定受众,多由民间业余剧团演出,丰富了市民的文化生活。

呼和浩特市戏曲的传承与发展现状

近年来,呼和浩特市通过政策支持、人才培养、非遗保护等多种措施,推动戏曲文化的传承与创新,让传统艺术在现代社会焕发新生。

(一)政策支持与非遗保护

呼和浩特市将戏曲文化纳入非物质文化遗产保护体系,漫瀚剧、二人台先后被列入自治区级非遗名录,政府设立专项基金,支持市漫瀚剧团、晋剧院等专业院团开展创作和演出,实施“戏曲进校园”“戏曲进社区”等惠民工程,年均演出超200场,建立戏曲传习所,邀请老艺人授课,整理传统剧目和唱腔,确保技艺不失传。

(二)人才培养与艺术创新

针对戏曲人才断层问题,呼和浩特市与艺术院校合作,开设漫瀚剧、晋剧定向班,培养青年演员,鼓励传统剧目与现代题材结合,如漫瀚剧《乳娘》以红色历史为背景,晋剧《青山泪》反映生态保护,既保留了戏曲精髓,又贴近时代主题,利用新媒体传播戏曲,通过短视频、直播等形式吸引年轻观众,扩大戏曲影响力。

(三)民间戏曲的活力与挑战

除专业院团外,呼和浩特市活跃着数十个民间戏曲社团,成员多为退休职工和戏曲爱好者,他们自编自演,在节庆、庙会等场合演出,成为戏曲传承的重要力量,但民间社团也面临资金不足、演员老龄化、演出场地缺乏等问题,需要政府和社会各界给予更多支持。

呼和浩特市戏曲剧种概览

| 剧种名称 | 形成时期 | 艺术特点 | 代表剧目 | 传承现状 |

|---|---|---|---|---|

| 漫瀚剧 | 20世纪80年代 | 融合晋剧、二人台与蒙古族音乐,唱腔高亢悠扬,题材兼具历史与民族生活 | 《丰州古城》《塞上昭君》 | 专业院团传承,年轻演员培养中 |

| 晋剧 | 清代晋商传入 | 保留中路梆子精髓,融入地方方言,风格粗犷豪放 | 《打金枝》《草原情》 | 专业院团与民间社团并存 |

| 二人台 | 清末民初 | 民间小戏,语言通俗,唱腔明快,贴近生活 | 《走西口》《挂红灯》 | 非遗保护,民间社团活跃 |

| 京剧 | 20世纪传入 | 传统程式化表演,融合蒙古族元素,题材广泛 | 《成吉思汗》《智取威虎山》 | 专业院团与业余演出并存 |

相关问答FAQs

Q1:呼和浩特最具特色的戏曲剧种是什么?它与其他剧种有何不同?

A:呼和浩特最具特色的戏曲剧种是漫瀚剧,它是全国唯一一个以“蒙古”命名的地方戏曲,由晋剧、二人台与蒙古族音乐、舞蹈深度融合而成,既保留了中原戏曲的程式化表演,又融入了蒙古族的长调、短调旋律和民族情感,形成了“草原戏曲”的独特风格,与晋剧、二人台等相比,漫瀚剧的历史较短(诞生于20世纪80年代),但民族特色最鲜明,剧目内容也更侧重反映蒙古族的历史与现实生活,是呼和浩特多元文化融合的直接体现。

Q2:如何保护和发展呼和浩特市的戏曲文化?

A:保护和发展呼和浩特戏曲文化需多方协同:一是加强政策支持,设立专项基金,推动漫瀚剧、二人台等非遗项目保护,建设传习基地和演出场所;二是创新人才培养模式,与艺术院校合作定向培养青年演员,鼓励老艺人“传帮带”;三是推动艺术创新,在保留传统精髓的基础上,结合时代主题创作新剧目,并利用新媒体传播,吸引年轻观众;四是激活民间力量,支持民间戏曲社团发展,开展“戏曲进校园、进社区”活动,让戏曲贴近百姓生活,实现“活态传承”。