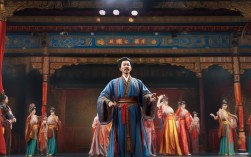

山西运城蒲剧戏曲学校坐落于“戏曲之乡”山西省运城市,这里是中国梆子声腔的重要发源地之一,蒲剧作为当地最具代表性的地方剧种,距今已有数百年的历史传承,学校自创办以来,始终以“传承蒲剧艺术、培养戏曲人才”为使命,是国家级非物质文化遗产“蒲剧”的重要传承基地,也是晋南地区戏曲艺术教育的核心阵地,为蒲剧艺术的延续与发展输送了大批优秀人才。

历史沿革:扎根沃土,薪火相传

山西运城蒲剧戏曲学校的前身可追溯至20世纪50年代,最初由运城地区文教部门牵头成立,旨在解决蒲剧艺术后继乏人的问题,历经数十年发展,学校几易其名、数迁其址,逐步从早期的“业余戏曲训练班”发展为“运城地区戏曲学校”,2000年正式定名为“山西运城蒲剧戏曲学校”,并升格为普通中等专业学校,2010年后,学校依托运城丰富的文化资源,与运城蒲剧院、山西蒲剧艺术院等院团深度合作,构建了“校团合一、工学结合”的办学模式,实现了教学、实践、传承的无缝衔接,学校已成为集戏曲教育、非遗传承、艺术创作于一体的综合性艺术院校,不仅是晋南地区的戏曲人才培养摇篮,更是全国地方戏曲教育领域的一面旗帜。

课程体系:文武兼修,传承创新

学校以“厚基础、重实践、强传承”为教学理念,构建了覆盖戏曲表演、音乐伴奏、舞台美术等多个方向的课程体系,注重传统技艺与现代教育理念的融合,课程设置分为理论课、实践课和特色课程三大模块,具体如下表所示:

| 课程类型 | 具体课程 | 培养目标 |

|---|---|---|

| 理论课 | 戏曲史、蒲剧概论、乐理与视唱练耳、普通话与运城方言、艺术概论 | 培养学生的戏曲文化素养,夯实理论基础,理解蒲剧的历史脉络与艺术特色 |

| 实践课 | 唱腔训练(蒲剧老腔、二凡、流水等板式)、身段与表演(基本功、毯功、把子功、翎子功等)、剧目排练(传统戏、新编剧目)、乐队伴奏(板胡、二胡、笛子、锣鼓经等) | 提升学生的专业技能,掌握蒲剧表演的核心技艺,具备独立完成舞台表演的能力 |

| 特色课程 | 蒲剧经典剧目选段(《窦娥冤》《薛刚反唐》《港口驿》等)、传统技艺(髯口功、翅子功、水袖功)、非遗传承与实践(老艺术家口传心授、传统剧本整理与改编) | 强化学生对蒲剧传统艺术的传承能力,挖掘剧种文化内涵,推动蒲剧创新性发展 |

在教学中,学校特别强调“口传心授”的传统教学模式,聘请蒲剧界老艺术家(如国家级非遗传承人、梅花奖得主等)担任客座教授,通过“一对一”指导,将蒲剧表演的精髓(如“甩腔”“变腔”“特技”等)精准传递给学生,学校注重理论与实践结合,学生从入学起便参与院团排练与演出,年均舞台实践时间超过300小时,真正做到“以演促学、以学促用”。

师资力量:名师荟萃,薪火相传

学校拥有一支结构合理、技艺精湛的师资队伍,现有教职工80余人,其中专任教师60人,包括正高级职称5人、副高级职称18人,国家级非遗传承人3人、省级非遗传承人8人,以及中国戏剧“梅花奖”得主2人,教师团队中既有从事戏曲教育数十年的资深专家,也有毕业于中国戏曲学院、上海戏剧学院等名校的青年骨干,形成了“老带新、强扶弱”的教学梯队。

蒲剧表演艺术家、“二度梅”得主吉有芳长期在学校任教,她将毕生所学融入教学,培养了大批优秀蒲剧演员;国家级非遗传承人、蒲剧“须生泰斗”郭泽民虽已年逾七旬,仍坚持为学生传授《薛刚反唐》等经典剧目中的表演技巧,学校还定期邀请国内戏曲界知名专家(如京剧、豫剧等剧种名家)开展讲座,拓宽学生艺术视野,促进不同剧种间的交流与融合。

实践平台:校团联动,舞台育人

学校依托“校团合一”的办学优势,与运城蒲剧院、山西蒲剧艺术院共建实习基地,学生既是“在校生”,也是“院团演员”,近年来,学校创排的《窦娥冤》《清风亭》《火焰驹》等传统剧目多次亮相“中国艺术节”“黄河戏剧节”等国家级平台,并赴北京、上海、西安等地巡演,累计演出超500场,观众达百万人次,学校积极响应“戏曲进校园”“送戏下乡”等文化惠民工程,年均组织学生深入基层演出100余场,既锻炼了学生的实践能力,也让蒲剧艺术走进寻常百姓家。

在国际交流方面,学校多次赴美国、法国、新加坡等国家开展“中国文化年”“戏曲文化交流周”等活动,通过蒲剧表演、工作坊等形式,向世界展示中国传统戏曲的魅力,2022年,学校选送的蒲剧片段《表功》在“世界戏剧院校联盟国际戏剧节”中荣获“最佳表演奖”,成为运城戏曲文化走向世界的“金色名片”。

培养成果:桃李芬芳,誉满三晋

建校以来,学校已为全国戏曲界培养毕业生3000余人,其中许多人成为蒲剧艺术的中坚力量。“梅花奖”得主、国家一级演员景雪变,其代表作《港口驿》被誉为“蒲剧现代戏里程碑”;运城蒲剧院院长、国家一级演员孔东来,带领院团打造了《大义辞郎》等多部精品剧目;还有众多毕业生活跃在山西、陕西、河南等地的基层院团,成为传承蒲剧艺术的“火种”。

据统计,学校毕业生中,有12人获中国戏剧“梅花奖”,8人获“文华奖”,30余人被评为国家级、省级非遗传承人,学校学生在全国戏曲“小梅花”大赛、“中国少儿戏曲小梅花荟萃”等赛事中累计获奖80余项,获奖数量连续多年位居全国地方戏曲院校前列。

社会影响:守护非遗,传承文脉

作为国家级非物质文化遗产“蒲剧”的保护单位,学校不仅承担着人才培养的任务,更致力于蒲剧艺术的抢救性整理与创新性发展,近年来,学校组织教师团队对蒲剧传统剧目、唱腔、表演技艺进行数字化采集,建立了“蒲剧艺术数据库”,收录珍贵影像资料1000余小时;编写《蒲剧表演教程》《蒲剧音乐选编》等教材10余部,填补了蒲剧系统化教学的空白。

在推广普及方面,学校与运城市中小学合作开展“蒲剧进课堂”项目,编写适合青少年的戏曲教材,每年培训中小学生5000余人次;通过短视频平台开设“蒲剧小课堂”栏目,累计播放量超5000万次,让更多年轻人了解并爱上蒲剧艺术,这些举措不仅为蒲剧注入了新的活力,也为地方传统文化的传承与发展探索了新路径。

相关问答FAQs

Q1:报考山西运城蒲剧戏曲学校需要具备哪些条件?

A:报考条件主要包括以下方面:

- 年龄要求:一般为12-18周岁(以当年招生简章为准),小学或初中毕业学历;

- 身体条件:五官端正,四肢协调,无慢性疾病及身体缺陷(如演员专业要求身高、视力达标,演奏专业要求手指灵活);

- 艺术素养:热爱戏曲艺术,具备一定的表演天赋或音乐基础(如无基础,需通过学校组织的潜力测试);

- 文化课:需参加当地中考,成绩达到学校录取分数线(部分专业可适当降低文化课要求,侧重专业测试成绩)。 包括唱腔(或乐器演奏)、身段展示、模仿能力、即兴表演等,最终按文化课与专业课综合成绩择优录取。

Q2:毕业生主要有哪些就业和发展方向?

A:毕业生就业渠道多元,发展方向主要包括:

- 专业院团:进入运城蒲剧院、山西蒲剧艺术院、临汾蒲剧院等省级或市级专业院团,担任演员、演奏员或舞台技术岗位;

- 教育领域:回到中小学担任戏曲教师,或在学校、培训机构从事戏曲教育工作;

- 文化传播:加入非遗保护机构、文旅公司、媒体等单位,从事戏曲研究、策划、推广等工作;

- 继续深造:通过“对口升学”考入中国戏曲学院、上海戏剧学院等高等艺术院校,提升学历和专业水平;

- 自主创业:开办戏曲培训班、工作室,或结合新媒体平台从事戏曲内容创作与传播。

近年来,学校毕业生就业率保持在95%以上,多数成为地方戏曲艺术传承的中坚力量。