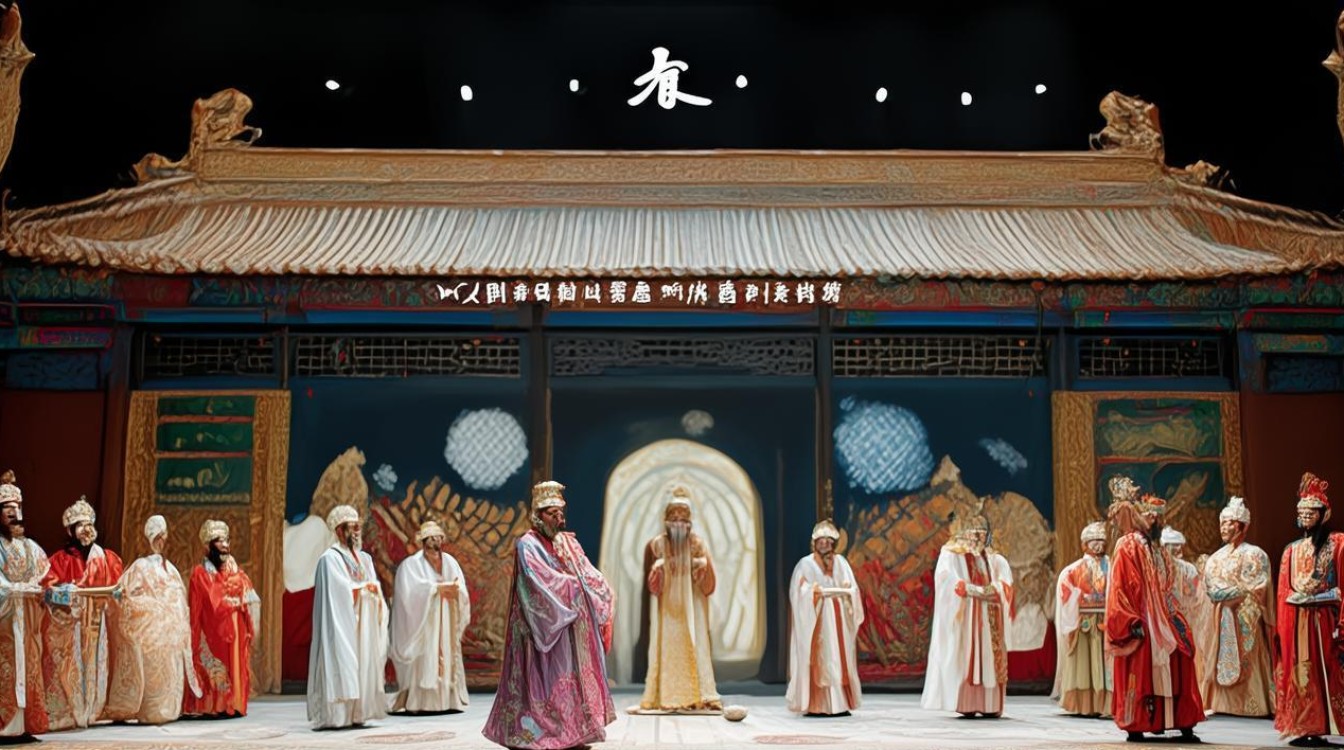

京剧《白帝城》作为传统经典剧目,取材于《三国演义》第八十五回“刘先主遗诏托孤儿”,以刘备伐吴失败、退守白帝城病危托孤为核心情节,通过深沉悲怆的唱念做打,展现了蜀汉昭烈帝刘备晚年的悔恨、忧虑与对后主的嘱托,是京剧老生行当的重要代表剧目,该剧目不仅承载着深厚的历史文化内涵,更因不同流派艺术家的演绎而呈现出丰富的艺术风貌,尤其在“系派”(流派)传承与创新中,形成了独特的表演体系与审美范式。

剧目背景与剧情脉络

《白帝城》的故事背景设定于三国时期章武三年(223年),刘备为替关羽、张飞报仇,亲率大军伐吴,却因轻敌冒进,在夷陵之战中惨败于陆逊,刘备退守白帝城后,一病不起,自知时日无多,急召丞相诸葛亮至榻前,将年幼的太子刘禅托付,并留下“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”的遗训,全剧以“托孤”为主线,穿插刘备对往昔戎马生涯的追忆、对失败的懊悔以及对蜀汉未来的忧虑,情感跌宕起伏,极具戏剧张力。

剧中核心角色刘备由老生应工,其表演需兼顾帝王的威仪、父亲的慈爱与病榻上的虚弱,对演员的唱念做打要求极高,唱腔以【二黄】为主,辅以【西皮】,通过慢板、原板、散板等板式变化,层层递进地展现人物内心的复杂情感;念白则融合韵白与方言,既显庄重又富生活气息;身段设计上,通过颤抖的手指、蹒跚的步伐、深情的凝视等细节,将刘备“英雄末路”的悲怆刻画得入木三分。

流派演绎与艺术特色

京剧《白帝城》历经百年传承,在不同流派艺术家的再创作中,形成了“以情带声、声情并茂”的表演传统,以谭派、余派、马派为代表的老生流派,在唱腔、念白、表演上各具特色,共同构成了该剧目丰富的艺术谱系。

(一)谭派:婉转细腻,以“情”动人

谭派创始人谭鑫培开创了老生表演的新境界,其演绎的《白帝城》注重“内心戏”的挖掘,在唱腔上,谭鑫培打破传统老生“直腔直调”的局限,运用“脑后音”“擞音”等技巧,使【二黄慢板】“恨无端中招祸事”唱段既苍劲悲凉,又婉转细腻,尤其“恨无端”三字,以低回的拖腔表现刘备的悔恨,字字含泪,声声带血,念白方面,他融合湖北方言的韵味,将“朕年过六旬,死何足惜”等句说得抑扬顿挫,既有帝王的威严,又有老者的无奈,表演上,谭鑫培通过“抚胸”“咳嗽”“拭泪”等细微动作,将刘备病榻上的虚弱与内心的焦虑融为一体,形成“神似胜于形似”的艺术效果。

(二)余派:苍劲刚健,以“气”贯声

余派创始人余叔岩师承谭派,却自成“脑后音、云遮月”的独特风格,其《白帝城》演绎以“气”御声,唱腔苍劲刚健,如【原板】“忆昔当年创业时”唱段,开头“忆昔”二字以丹田之气托起,高亢处如裂帛,低回处如抽丝,既展现刘备昔年征战沙场的豪迈,又暗含今日败局的悲凉,余叔岩特别注重“字头、字腹、字尾”的清晰处理,如“创业时”三字,“创”字字头铿锵有力,“业”字字腹饱满,“时”字字尾轻收,形成“珠落玉盘”的听觉效果,念白上,他主张“千斤话白四两唱”,将“托孤”时的嘱托说得字字千钧,既显对诸葛亮的信任,又透对后主的担忧,身段方面,余派动作简洁而富有张力,如刘备托孤时“双手颤抖”“目视诸葛亮”的眼神,将“君臣相知”与“父子离别”的双重情感浓缩于一瞬。

(三)马派:潇洒流畅,以“韵”化情

马派创始人马连良在继承谭、余基础上,开创“流畅自然、清新洒脱”的表演风格,其《白帝城》唱腔如【二黄原板】“白帝城甘露寺”一段,旋律明快,节奏鲜明,通过“巧腔”“滑腔”的运用,将刘备的悔恨与嘱托说得既不失帝王气度,又富人情味,马连良的念白被称为“马派韵白”,他将湖广韵与北京方言结合,如“小儿阿斗”四字,以亲切的口语化表达,凸显刘备对儿子的疼爱;而“托孤于卿”一句,则转为庄重的韵白,体现对诸葛亮的敬重,表演上,马派注重“身段与念白的配合”,如刘备病榻上“挣扎起身”的动作,配合“咳咳”的咳嗽声,既表现身体的痛苦,又暗示内心的不甘,形成“形神兼备”的艺术感染力。

为更直观对比不同流派的艺术特色,可参考下表:

| 流派 | 代表人物 | 唱腔特点 | 念白风格 | 身段设计 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|---|---|

| 谭派 | 谭鑫培 | 婉转细腻,善用擞音 | 韵白融合方言,抑扬顿挫 | 细微动作传神,重内心戏 | “恨无端中招祸事” |

| 余派 | 余叔岩 | 苍劲刚健,脑后音突出 | 千斤话白,字字千钧 | 简洁有力,眼神戏丰富 | “忆昔当年创业时” |

| 马派 | 马连良 | 潇洒流畅,巧腔滑腔 | 韵白口语化,亲切自然 | 身段与念白配合默契 | “白帝城甘露寺” |

传承发展与当代价值

京剧《白帝城》自诞生以来,历经几代艺术家的传承与发展,20世纪,李少春、叶盛兰等名家在继承传统的基础上,融入武生的身段与小生的念白,丰富了刘备“英雄气”与“父亲情”的双重形象;当代,于魁智、李宏图等演员通过现代舞台技术的运用,如灯光、音效的配合,进一步强化了“病榻托孤”的悲怆氛围,使剧目更具时代感染力。

该剧目的价值不仅在于艺术形式的精湛,更在于其蕴含的文化精神,刘备“知错能改”(托孤时承认“朕弟翼德、云长,皆死于非命,朕之过也”)、“以民为本”(遗诏中强调“惟贤惟德,能服于人”)的思想,以及诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠诚精神,至今仍具有现实意义。《白帝城》作为京剧“三国戏”的重要代表,其唱腔设计、念白规范、表演程式,为京剧艺术的研究与传承提供了宝贵的范本。

相关问答FAQs

问:京剧《白帝城》与其他三国戏(如《定军山》《长坂坡》)在艺术风格上有何区别?

答:京剧《白帝城》与其他三国戏虽同属历史题材,但艺术风格差异显著。《定军山》以黄忠“刀劈夏侯渊”为核心,属于“靠把老生”戏,表演侧重武打与身段,唱腔高亢激昂,展现老将的豪迈;《长坂坡》以赵云“单骑救主”为主线,属“武老生”戏,以“唱、念、做、打”并重,突出赵云的勇猛与忠义;而《白帝城》则聚焦刘备“病榻托孤”,属于“衰派老生”戏,表演以“唱、念”为主,身段简洁,情感深沉,通过内心戏的刻画展现英雄暮年的悲怆与无奈,风格上更偏向“文戏”与“悲剧”。

问:不同流派演绎刘备时,如何体现人物性格的复杂性?

答:刘备的性格具有“仁君”“慈父”“败军之将”的多重复杂性,不同流派通过艺术手法各有侧重:谭派侧重“仁君”的忧思,通过婉转的唱腔与细腻的念白,表现刘备对国家未来的忧虑;余派突出“败军之将”的悲怆,以苍劲的唱腔与刚劲的身段,展现刘备对失败的悔恨与英雄末路的无奈;马派则强化“慈父”的情感,通过潇洒的唱腔与口语化的念白,凸显刘备对儿子的疼爱与对后主的嘱托,三者虽风格迥异,但共同塑造了刘备“有情有义、有勇有谋”的立体形象。