京剧《赤桑镇》是传统“包公戏”中的经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,讲述了包拯铡死贪赃枉法的侄子包勉后,与嫂娘吴妙贞在赤桑镇发生冲突,最终以理服人、亲情和解的故事,该剧自诞生以来,便以深刻的伦理冲突、鲜明的人物形象和精湛的艺术表演,成为京剧舞台上的常演剧目,深受观众喜爱。

剧情梗概

《赤桑镇》的故事背景设定在北宋年间,包拯奉陈州放粮归来,途经赤桑镇,却得知侄子包勉在天波府任知府期间,贪赃枉法,草菅人命,包拯作为开封府尹,深知“王子犯法与庶民同罪”,不顾包勉是兄长包海之子,最终依法将其铡死,嫂娘吴妙贞(包拯之嫂)突闻噩耗,悲痛欲绝,从天波府赶到赤桑镇,当面质问包拯:“我儿何罪被你铡死?”包拯耐心解释包勉的罪行,强调国法难容,并回忆嫂娘当年对自己的教诲,最终以“忠孝不能两全”的真情打动嫂娘,吴妙贞理解了包拯的苦心,叔侄二人重归于好,剧情围绕“法理”与“亲情”的矛盾展开,展现了包拯“铁面无私”与“深明大义”的双重品格,也刻画了吴妙贞从“悲愤质问”到“谅解释怀”的情感转变。

人物分析

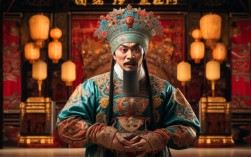

剧中核心人物为包拯与吴妙贞,二人的性格碰撞推动剧情发展,其形象通过行当、唱腔与表演得以立体呈现,以下为主要人物分析表:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 净(铜锤花脸) | 刚正不阿、铁面无私、深明大义 | 《包拯表诉忠良言》 |

| 吴妙贞 | 青衣 | 慈母心肠、深明大义、情感真挚 | 《见嫂娘她泪流满面》 |

包拯作为“净行”代表,以“唱念做打”的全面功塑造“黑脸清官”形象,其唱腔雄浑豪放,多用“嘎调”表现威严,如“包拯打坐在开封府”一句,气沉丹田,声震屋瓦,凸显其执法如山的决心;念白则采用韵白,字正腔圆,如“侄儿包勉,贪赃枉法,按律当斩”,斩钉截铁,不容置疑,表演中,包拯的“甩发”“髯口功”极具特色:闻听嫂娘质问时,甩发急甩,表现内心矛盾;向嫂娘解释时,捋髯沉吟,既有对兄长的愧疚,更有对国法的坚守。

吴妙贞作为“青衣”角色,以“唱”为主,情感表达细腻婉转,其唱腔融合了程派“幽咽婉转”与梅派“端庄大方”的特点,如“见嫂娘她泪流满面”一段,起始用“散板”铺垫悲痛,中段转“原板”诉说抚育包拯的艰辛,尾句“我的儿啊”以“哭板”拖腔,声泪俱下,将失子之痛与对包拯的失望展现得淋漓尽致,表演中,水袖功运用精妙:质问时甩袖“搭肩”,表现愤怒;听闻包拯解释后,收袖拭泪,暗示情感松动。

艺术特色

《赤桑镇》作为京剧传统剧目,在唱腔、念白、表演及服装道具等方面均体现京剧艺术的精髓,以下是其艺术特色表:

| 艺术方面 | 特点 | 举例 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 包拯雄浑豪放,多用“嘎调”“喷口”;吴妙贞凄楚悲凉,拖腔婉转 | 包拯“铁面无私人称颂”的“颂”字嘎调高亢;吴妙贞“指望你长大成人做清官”的“清官”二字拖腔哀婉 |

| 念白 | 包拯用韵白,庄重严肃;吴妙贞用散白,生活化且情感充沛 | 包拯“国法如山,岂能徇私”字字铿锵;吴妙贞“黑脸的包拯,你竟敢铡死我的儿”语气急促,充满质问 |

| 表演 | 包拯的“甩发”“髯口功”“台步”;吴妙贞的“水袖功”“眼神戏” | 包拯“跪嫂娘”时的台步沉稳,表现愧疚;吴妙贞“怒视包拯”时的眼神由悲愤转为复杂 |

| 服装道具 | 包拯黑蟒、黑纱帽、铜铡;吴妙贞素衣、披风、手帕 | 黑蟒象征包拯的威严;素衣与披风凸显吴妙贞的丧子之痛 |

该剧最突出的艺术成就在于“唱腔与情感的完美结合”,包拯的唱段如《包拯表诉忠良言》,通过“慢板”的叙事与“快板”的斥责,层层递进展现其心理活动;吴妙贞的《见嫂娘她泪流满面》则以“西皮导板-原板-流水板”的板式变化,将“悲痛—质问—回忆—理解”的情感脉络清晰呈现,剧中“叔嫂对手戏”的表演极具张力,二人站位、眼神、动作的配合,既形成“刚与柔”“动与静”的对比,又暗含“亲情与法理”的博弈,成为京剧“对儿戏”的典范。

经典选段赏析

包拯唱段《包拯表诉忠良言》

“包拯打坐在开封府,想起了当年教子情,嫂娘她教训言语记心间,教儿要学忠良臣,包勉他贪赃枉法违了命,铡死他也是为黎民,铁面无私人称颂,清正廉洁留美名。”

唱词以“回忆”开篇,点明嫂娘的教诲是自己行事的准则,为后文“铡包勉”提供合理性;“为黎民”“清正廉洁”等词,凸显包拯以天下为己任的胸怀,唱腔上,“开封府”三字用“嘎调”拔高,奠定威严基调;“为黎民”三字拖腔婉转,隐含对百姓的关切;尾句“留美名”节奏放缓,语气坚定,展现其无怨无悔的抉择。

吴妙贞唱段《见嫂娘她泪流满面》

“见嫂娘她泪流满面,叫一声包拯我的儿,你自幼丧父母,是我把你来抚育,熬过了多少饥寒苦,费了多少心机,指望你长大成人做清官,谁想你竟把我的儿来铡,你……你……你……”

唱词以“抚育艰辛”与“铡子之痛”的对比,直击人心。“熬过了多少饥寒苦,费了多少心机”用排比句式,强化母爱的深沉;“竟把我的儿来铡”的“竟”字,充满失望与愤怒,唱腔上,“泪流满面”用“下滑音”表现悲伤;“竟把我的儿来铡”突然转“高腔”,情绪爆发;“你……你……你……”的重复念白,结结巴巴,模拟嫂娘气极失语的状态,极具感染力。

文化意义

《赤桑镇》不仅是一部精彩的京剧剧目,更承载着中国传统文化中的核心价值观,其一,它诠释了“法理与情理的统一”,包拯“铡包勉”是“法理”的体现,而最终“跪嫂娘”“求得谅解”则是“情理”的回归,二者并非对立,而是通过“忠孝两全”达成平衡——对国家尽忠(执法),对嫂娘尽孝(道歉与和解),其二,它塑造了“清官文化”的典范,包拯“铁面无私”的形象,反映了民众对公正司法的向往,其“民为邦本”的思想,至今仍具现实意义,其三,它展现了“伦理道德的教化作用”,剧中通过叔嫂二人的冲突与和解,传递了“国法大于私情”“深明大义”的伦理观念,潜移默化地影响着观众的价值观。

作为京剧艺术的瑰宝,《赤桑镇》通过一代代艺术家的传承与创新,始终活跃在舞台上,无论是李多奎、裘盛戎等前辈大师的经典演绎,还是当代青年演员的再创作,都让这部老戏焕发出新的生命力,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

问题1:《赤桑镇》中包拯为什么要铡死自己的侄子包勉?

解答:包拯铡死包勉,核心原因是包勉在任知府期间“贪赃枉法,草菅人命”,严重违反了北宋律法,作为开封府尹,包拯肩负“维护司法公正”的职责,即便包勉是亲侄子,也必须“王子犯法与庶民同罪”,他在剧中唱道“铡死他也是为黎民”,明确此举是为了维护法律的尊严和百姓的利益,包拯此举也是对嫂娘吴妙贞当年“教儿要学忠良臣”的回应——若因私情放纵包勉,便违背了嫂娘的教诲,也对不起“清官”的称号。“铡包勉”是包拯在“国法”与“亲情”间的艰难抉择,最终他以“大义”战胜“私情”,体现了“铁面无私”的品格。

问题2:吴妙贞这个角色在剧中起到了什么作用?

解答:吴妙贞是《赤桑镇》中不可或缺的关键角色,其作用主要体现在三个方面:一是推动情节发展,她的“赤桑镇质问”制造了全剧的核心冲突——“法理”与“亲情”的对抗,使剧情从“包勉被铡”的平铺直叙,转向“叔嫂博弈”的紧张激烈,增强了戏剧张力,二是深化主题思想,她的情感转变(从“悲愤质问”到“谅解释怀”)展现了“情理法”的统一过程:通过包拯的解释,她认识到“国法如山”的必要性,最终选择“深明大义”,支持包拯的抉择,使“忠孝两全”的主题得以升华,三是丰富人物形象,作为“母亲”与“嫂娘”的双重身份,她的悲痛与理解,让包拯的“铁面”有了“柔情”的一面,使人物形象更加立体丰满,避免了“清官”形象的单一化。