鞍山京剧团作为东北地区颇具影响力的地方戏曲院团,自上世纪50年代成立以来,始终肩负着传承京剧艺术、服务地方民众的使命,从初创时期的艰苦创业,到上世纪七八十年代的辉煌巅峰,再到近年来面临的生存困境,其发展历程堪称中国地方戏曲院团在时代变迁中沉浮的缩影,所谓“走麦城”,既是鞍山京剧团当前遭遇的现实挑战,也是传统戏曲艺术在现代社会转型中普遍遭遇的困境投射。

鞍山京剧团的“麦城之困”首先体现在演出市场的持续萎缩,上世纪80年代,该团年均演出场次可达150余场,观众覆盖辽宁、吉林、黑龙江等多个省份,剧场时常座无虚席,然而进入21世纪后,随着娱乐方式的多元化,京剧逐渐从大众娱乐转变为小众艺术,鞍山京剧团的演出场次逐年下滑,2020年前后年均演出已不足40场,且多集中于政府组织的公益演出或节庆活动,商业演出市场几乎空白,观众结构也呈现严重老龄化,30岁以下观众占比不足5%,年轻群体对京剧的认知度和兴趣度持续走低,导致剧团缺乏新鲜血液的滋养。

人才断层是制约鞍山京剧团发展的另一核心瓶颈,作为传统艺术,京剧的传承高度依赖“口传心授”和长期舞台实践,但近年来剧团面临“招不进、留不住、用不好”的人才困境,戏曲院校毕业生更倾向于加入国家级院团或选择转行,地方剧团薪资待遇有限、职业发展空间狭窄,难以吸引顶尖人才;剧团内部老一辈艺术家逐渐退休,中生代演员数量不足,青年演员尚未挑起大梁,导致生、旦、净、丑各行当均出现青黄不接的局面,以旦角为例,剧团目前能独立承担大戏的主演仅3人,平均年龄超过45岁,且缺乏具有市场号召力的青年领军人物。

资金短缺更是让鞍山京剧团举步维艰,作为公益性文化事业单位,剧团主要依赖地方财政拨款维持运营,但近年来受地方经济转型压力影响,文化经费投入增速放缓,而人员工资、服装道具制作、舞台设备更新等刚性支出却不断上涨,数据显示,2022年鞍山京剧团财政拨款占总收入的78%,但扣除人员成本后,可用于剧目创作、人才培养和市场营销的资金仅占12%,远低于行业平均水平,资金不足直接导致创作乏力,近五年新创剧目仅2部,且因投入有限,难以形成高质量、有影响力的作品,陷入“没钱创——创不好——更没钱”的恶性循环。

从外部环境看,京剧生态的整体变化也加剧了鞍山京剧团的生存压力,随着城市化进程加快,传统戏曲的演出空间(如老剧场)不断减少,新兴文化场所又多被流行艺术占据;短视频、直播等新媒体的崛起,进一步分流了观众注意力,传统戏曲的传播方式难以适应快节奏的现代社会,部分地区对戏曲院团的扶持存在“重硬件、轻软件”“重形式、重内容”的倾向,对人才培养、剧目创新等长效机制关注不足,也间接影响了院团的可持续发展。

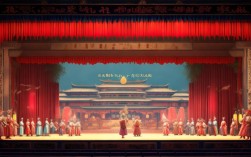

面对“走麦城”的困境,鞍山京剧团并非没有尝试突围,近年来,剧团开始探索“京剧+”的融合发展模式:与鞍山文旅部门合作,将京剧元素融入地方旅游项目,如在千山景区推出“京剧主题游”,通过快闪表演、扮装体验等形式吸引年轻游客;积极开展“京剧进校园”活动,与鞍山多所中小学建立合作,开设戏曲兴趣班,培养青少年观众,在剧目创作上,剧团尝试改编经典名著,如将《红楼梦》选段改编成适合青少年欣赏的校园京剧,简化唱腔、增加互动环节,已在多所学校巡演并获得一定反响,剧团还开始利用新媒体平台传播京剧艺术,在抖音、快手等平台开设账号,发布经典唱段教学、幕后花絮等内容,累计粉丝量突破10万,单条视频最高播放量达500万次,成为连接年轻观众的新渠道。

这些探索仍处于初级阶段,尚未从根本上扭转困局。“京剧+旅游”模式受季节和疫情影响较大,难以形成稳定收入;“进校园”活动多依赖政府购买服务,市场化程度低;新媒体传播虽扩大了受众面,但如何将线上流量转化为线下观众、实现商业价值,仍是待解难题。

鞍山京剧团的“走麦城”,折射出传统戏曲艺术在现代社会转型中的普遍困境:如何在坚守艺术本体与拥抱时代创新之间找到平衡?如何在政策扶持与市场自救之间实现良性互动?这些问题不仅关乎一个剧团的存亡,更关乎传统文化的传承与未来,或许,正如京剧艺术本身在历经百年沧桑后仍能焕发生机一样,鞍山京剧团只要能坚守初心、勇于变革,亦能走出“麦城”,迎来新的“华容道”。

相关问答FAQs

Q1:鞍山京剧团“走麦城”是否意味着地方京剧院团没有发展希望?

A1:并非如此,鞍山京剧团的困境是地方戏曲院团转型期的阵痛,不代表没有希望,全国已有部分地方院团通过创新实现突围,如上海京剧院打造全本《锁麟囊》引发观演热潮,武汉京剧团推出“汉派京剧”融合地方特色吸引年轻观众,地方院团的优势在于贴近本土文化,若能结合地域特色进行剧目创新,借助新媒体拓展传播渠道,并在人才培养机制上打破僵化模式,完全有可能在困境中找到新出路,关键在于能否以开放心态拥抱变革,在坚守京剧艺术精髓的同时,探索与现代生活的连接点。

Q2:年轻观众对京剧兴趣不足,鞍山京剧团应如何吸引年轻群体?

A2:吸引年轻观众需从“内容创新”“形式革新”“传播破圈”三方面发力,内容上,可选取年轻人熟悉的IP或题材进行改编,如将热门影视剧、动漫故事改编为京剧,用传统艺术讲述现代故事,降低观看门槛;形式上,可缩短单场演出时长、增加互动环节(如观众点戏、演员后台体验),并融入灯光、舞美等现代舞台技术,增强视听冲击力;传播上,需善用新媒体平台,通过短视频、直播、线上互动等形式,将京剧的“高冷”转化为“有趣”,例如邀请京剧演员参与跨界合作、推出京剧主题文创产品,让年轻人感受到京剧不仅是“老古董”,更是可以融入生活的时尚元素,教育要从娃娃抓起,通过校园戏曲社团、课程普及等方式,培养青少年的戏曲审美,为京剧储备未来观众。