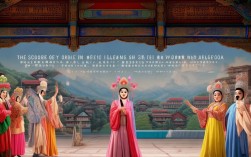

京剧《白帝城》作为传统经典剧目,取材于《三国演义》第八十五回“刘先主遗诏托孤儿”,以刘备伐吴失败、病逝白帝城为核心情节,展现了这位蜀汉君主临终前的悔恨、悲怆与对蜀汉基业的深切忧虑。“严阵”二字,既可理解为白帝城外战事未平、戒备森严的紧张氛围,亦可指代刘备卧榻之上心神凝重、如临大阵的复杂心境,更暗合了京剧艺术在表现历史悲剧时“以形写神、以韵传情”的严谨舞台呈现,本文将从剧情背景、片段核心、艺术特色及文化内涵四个维度,深入剖析《白帝城》京剧片段的独特魅力,并结合“严阵”的意蕴,解读其作为国粹经典的当代价值。

剧情背景:白帝城托孤的历史悲歌

《白帝城》的故事发生于东汉末年,刘备为替关羽报仇,不顾诸葛亮劝阻,亲率大军伐吴,却在夷陵之战中遭遇惨败,退守白帝城后一病不起,弥留之际,刘备急召诸葛亮,将幼子刘禅托付,留下“君可自取”的千古名句,最终含恨而终,这一情节不仅是《三国演义》中“义”与“权”的集中碰撞,更成为封建帝王“知人善任”与“家国情怀”的缩影,京剧《白帝城》并未铺陈战争场面,而是聚焦刘备病榻之上的内心戏,通过“叹皇叔”“忆当年”“托孤”等核心片段,将一代枭雄从意气风发到英雄末路的悲怆命运,浓缩于方寸舞台之上。

“严阵”的意象在此已初现端倪:白帝城作为蜀汉东部门户,城外吴军虎视眈眈,城内人心惶惶,而刘备卧病在床,面对的是“蜀汉将倾”的危局,这种内外交困的“严阵”,为刘备的内心独白提供了情感土壤——他不仅要面对生命的终结,更要承受“愧对兄弟、托孤失当”的精神重压。

片段核心:病榻之上的“情、悔、托”

京剧《白帝城》的经典片段,以刘备的唱、念、做为核心,通过“情之深、悔之切、托之诚”三个层次,层层递进展现人物内心。

(一)“情之深”:兄弟情义与家国大义的交织

片段开篇,刘备以“叹皇叔”起板,唱腔苍凉悲壮:“汉室不幸遭不幸,奸臣篡位乱朝纲……”此处多采用“二黄慢板”,节奏舒缓如泣如诉,既是对汉室倾颓的痛惜,也是对自身命运的慨念,当唱至“忆昔当年在桃园,弟兄结义重如山”时,旋律陡然转高,拖腔悠长,眼神中流露出对关羽、张飞的深切怀念,严阵在演绎时,通过眼神的微颤与手指的轻颤,将“桃园结义”的温暖回忆与“白帝托孤”的冰冷现实形成强烈对比,让“兄弟情义”这一核心情感穿透舞台,直抵观众内心。

(二)“悔之切”:伐吴决策的深刻反思

“悔不该不听孔明言,悔不该兴兵伐东吴”,这是刘备内心悔恨的直接流露,京剧在此处运用“散板”与“摇板”的自由转换,模拟病中气喘吁吁的状态:唱“悔不该”时,声音沙哑,气息断续;念“不听孔明言”时,用韵白加重“孔明”二字,既有对诸葛亮的愧疚,也有对自身刚愎自责的自责,严阵的表演中,一个“以袖拭泪”的动作,配合微微摇头,将“一念之差导致满盘皆输”的悔恨具象化,让“严阵”的“严”不仅指外部局势的严峻,更指向刘备内心的“自责与苛责”。

(三)“托之诚”:对后主与诸葛鱼的殷切嘱托

“托孤”是片段的高潮,刘备的唱腔转为“二黄原板”,节奏沉稳而庄重:“孤之子,你可要,用心管教;孤之臣,你可要,另眼相看。”此处严阵通过“双手紧握诸葛亮”的动作,眼神从涣散到凝聚,传递出对蜀汉基业的最后牵挂,当唱到“君可自取”时,声音突然低沉,却又带着不容置疑的诚恳,既是对诸葛亮的绝对信任,也是对“刘氏天下”的无奈放手,这一刻,“严阵”的“阵”化为“托孤”的“郑重”——不是权力的交接,而是家国的托付,是悲剧英雄最后的尊严。

艺术特色:程式化表演与情感共鸣的统一

京剧《白帝城》片段之所以成为经典,在于其将京剧程式化表演与人物内心情感完美融合,通过“唱念做打”的严谨设计,实现“形神兼备”的艺术效果。

(一)唱腔:以声传情,韵中带悲

京剧老生唱腔讲究“脑后音”“擞音”,以表现苍劲悲怆之情。《白帝城》中,刘备的唱段多采用“二黄”声腔,其调式低回婉转,如泣如诉,叹皇叔”一句,“叹”字用“脑后音”起腔,气息下沉,随即“皇叔”二字拖腔上扬,又急转直下,模拟病中长叹的起伏,严阵在处理时,特别注重“气口”的运用,在“孤的病儿重”等唱句中,通过“偷气”“换气”技巧,既表现刘备的气力不支,又让唱腔在断续中更显悲凉,形成“声断意不断”的听觉效果。

(二)念白:韵白散白,情真意切

京剧念白分“韵白”与“散白”,前者讲究字正腔圆,后者贴近口语生活。《白帝城》中,刘备的念白以“韵白”为主,体现帝王身份;但在“朕病入膏肓,恐难久矣”等句中,转为“散白”,语气急促,气息微弱,仿佛生命之火即将熄灭,严阵在念“孔明弟,朕死之后,汝可辅佐吾儿,光复汉室”时,声音从洪亮到嘶哑,眼神从恳切到绝望,通过韵散结合的节奏变化,让“托孤”的嘱托既有帝王的威严,又有父亲的温情。

(三)身段:以形写神,简约传神

京剧身段讲究“举手投足皆是戏”,刘备作为病榻上的君主,身段设计以“卧式”为主,但通过眼神、手势的细微变化,展现内心波澜,忆当年”时,刘备缓缓抬头,眼神望向远方,右手微抬作“遥指”状,虽未起身,却让观众仿佛看到“桃园结义”的烽烟;而“托孤”时,双手颤抖着抓住诸葛亮的手,身体前倾,一个“抢背”动作的简化处理,既表现刘备的急切,又符合病体状态,严阵的表演中,最经典的莫过于“以袖掩面”的身段——当唱至“二弟、三弟,孤对不起你们”时,用宽大的水袖遮住半张脸,仅从指缝中透出泪光,将“英雄落泪”的悲怆感浓缩于一个动作,极具视觉冲击力。

(四)舞台美术:虚实结合,意境营造

京剧舞台美术讲究“一桌二椅”的简约美学,《白帝城》中,仅通过一张病榻、一盏油灯,便营造出“白帝城托孤”的凄凉氛围,灯光以冷色调为主,蓝光打在刘备脸上,凸显其病容;油灯的光影在墙上摇曳,暗示生命的脆弱与无常,严阵在表演时,常与灯光、道具形成互动:例如唱到“孤的病儿重”时,伸手欲扶床沿,灯光随之暗下,仅照亮其上半身,形成“剪影”效果,让观众聚焦于人物内心的挣扎。

文化内涵:悲剧英雄的精神困境与人性光辉

《白帝城》京剧片段的魅力,不仅在于艺术形式的精湛,更在于其对“人性”与“历史”的深刻挖掘,刘备作为一代枭雄,既有“匡扶汉室”的政治理想,也有“重情重义”的江湖情怀;既有“不听劝谏”的刚愎自用,也有“知错能改”的坦荡胸襟,白帝城托孤,是他英雄末路的无奈选择,也是对“家国天下”的最后交代。

“严阵”在此超越了具体情节,成为一种象征:它既是外部环境的“严峻”(吴军压境、蜀汉危殆),也是刘备内心的“严肃”(对兄弟的愧疚、对托孤的郑重),更是京剧艺术的“严谨”(程式化表演的精准与情感表达的克制),这种“三重严阵”的交织,让《白帝城》超越了简单的“历史故事”,成为一面映照人性复杂与命运无常的镜子。

从文化传承角度看,《白帝城》京剧片段承载着“忠义”“诚信”“担当”等传统价值观,其“托孤”情节所体现的“信任”与“责任”,对当代社会仍有启示意义,而严阵等艺术家对经典的演绎,则通过“老戏新演”的方式,让年轻观众感受到京剧艺术的当代生命力,实现传统文化的创造性转化。

《白帝城》京剧片段艺术分析表

| 表现元素 | 具体呈现方式 | 艺术效果与情感内涵 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 二黄慢板/原板,脑后音、擞音,气口控制 | 凄凉悲怆,表现刘备病痛与悔恨 |

| 念白 | 韵白(帝王威严)与散白(病中虚弱)结合 | 情感层次丰富,凸显人物身份与状态变化 |

| 身段 | 卧榻姿态、眼神微颤、以袖拭泪、紧握双手 | 以形写神,将内心挣扎具象化 |

| 舞台美术 | 冷色调灯光、一榻一灯、光影摇曳 | 营造凄凉氛围,强化悲剧意境 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《白帝城》中,刘备的“叹皇叔”唱段为何能成为经典?

A1:“叹皇叔”唱段之所以经典,首先在于其唱腔设计的艺术性——采用“二黄慢板”,旋律低沉婉转,拖腔悠长如泣如诉,通过“脑后音”“擲音”等技巧,精准传递出刘备面对汉室倾颓、兄弟离散的悲怆心境,唱词内容兼具历史厚重感与情感穿透力,“汉室不幸遭不幸,奸臣篡位乱朝纲”既交代了时代背景,“忆昔当年在桃园,弟兄结义重如山”又勾起观众对“桃园三结义”的温暖回忆,形成“今昔对比”的悲剧张力,该唱段与表演深度融合,演员通过眼神、手势的配合,将“叹”的无奈、“忆”的怀念、“痛”的悔恨融为一体,实现“声情并茂”的艺术效果,因而成为老生行当的“骨子老戏”。

Q2:“严阵”在演绎《白帝城》片段时,如何通过“唱念做打”表现人物的悲剧色彩?

A2:严阵在演绎时,以“情”为核心,通过“唱念做打”的细节处理,层层递进展现刘备的悲剧色彩:

- 唱:注重“气口”与“音色”的变化,如“悔不该不听孔明言”一句,用沙哑的嗓音与断续的气息,表现病中气力不支;唱“托孤”时,声音转为低沉却坚定,传递出对蜀汉基业的最后牵挂。

- 念:韵白中融入散白的口语化,如“朕病入膏肓,恐难久矣”,语气急促而虚弱,凸显生命的脆弱;念“君可自取”时,字字千钧,既显帝王胸襟,又含无奈放手。

- 做:以简约身段传神,如“忆当年”时眼神望向远方,右手微抬,虽未起身却让观众看到烽烟;“以袖掩面”的动作,将“英雄落泪”的悲怆浓缩于一个细节,极具感染力。

- 打:作为老生戏,“打”并非重点,但严阵通过“抢背”动作的简化处理(身体前倾、双手颤抖),表现刘备托孤时的急切与挣扎,让“打”服务于情感表达,避免程式化表演的空洞。