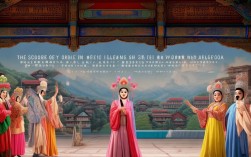

华容道放曹是传统京剧经典剧目《群英会》中的核心片段,取材于《三国演义》第五十回“诸葛亮智算华容 关云长义释曹操”,以赤壁之战后曹操败走华容道、关羽念旧情放其生还的情节为蓝本,通过京剧特有的唱念做打,将“义”与“法”的矛盾、人性的复杂展现得淋漓尽致,成为红生戏的代表之作。

故事背景与人物塑造

赤壁之战中,曹操八十万大军被孙刘联军火烧连营,溃逃至华容道,诸葛亮早料曹操必经此地,派关羽率兵埋伏,此时的曹操已是惊弓之鸟,人困马乏,而关羽则身披绿蟒、手持青龙偃月刀,于道口严阵以待,二人相遇,曹操先是以“昔日五关斩将之恨”激关羽,又以“今日兵败势危,将军何不念旧日之情”求情,关羽念及当年曹操赠袍、赠马、赠金之恩,内心挣扎,最终长叹一声,放曹操北归。

京剧中的角色塑造极具特色:关羽为“红生”行当,勾红脸、丹凤眼、卧蚕眉,身姿挺拔,唱腔苍劲有力,既显其“武圣”威严,又透出“义薄云天”的柔情;曹操为“净角”(白脸),白面、黑髯,眼神中带着奸诈与狼狈,念白时语速急促、颤音颤抖,将败军之将的惊恐与狡黠刻画入微;周仓作为关羽的副将,则以“架子花脸”应工,动作粗犷、嗓音洪亮,通过瞪眼、捋髯等肢体语言强化戏剧张力。

艺术特色与表演程式

《华容道》的表演融合了京剧“唱、念、做、打”四功,尤其以“做”和“念”见长。

- 唱腔设计:关羽的核心唱段“听他言吓得我心惊胆怕”为“二黄导板转原板”,导板“听他言吓得我心惊胆怕”高亢激越,表现其听闻曹操旧恩时的震惊;转原板后节奏放缓,尾音拖长,如“曹孟德他待我恩情似海,关某岂能忘旧日情怀”,既显犹豫,又透出重情重义的底色,曹操的唱段则以“西皮流水”为主,如“走的我马乏人困气衰”,旋律明快,念白如珠,通过急促的节奏展现其仓皇逃窜的狼狈。

- 身段表演:关羽的“趟马”动作极具代表性:双腿微蹲,马鞭轻抖,眼神如电,配合“云手”“亮相”,既显大将风度,又暗藏杀气;与曹操对峙时,通过“捋髯”“背手”等动作,将内心天人交战的过程外化,曹操的“跪地求饶”则以“抢背”“僵尸”等跌扑技巧,表现其绝望之态,身段夸张却不失真实。

- 脸谱与服饰:关羽的红脸象征“忠义”,绿蟒配黑靠凸显其威武;曹操的白脸“水白”底色加黑纹,暗示其“奸诈”,身着素褶子,与赤壁之战前的蟒袍形成对比,强化其败军之将的身份。

人物心理与主题内涵

剧目通过关羽“放曹”的抉择,深刻探讨了“义”与“法”的冲突,关羽作为蜀汉大将,按军法当斩曹操,但念及旧恩,最终选择“义释”,这一行为既体现其“知恩图报”的儒家伦理,也暗含“宁负天下,不负一人”的个人情感,曹操的求饶则展现了权谋家在绝境中的“生存智慧”,通过“情感牌”打动关羽,凸显其“奸”中带“智”的复杂人性,京剧并未简单将人物标签化,而是通过细腻的表演,让观众感受到关羽“忠义两难全”的挣扎,曹操“生死一念间”的狡黠,赋予历史人物以鲜活的灵魂。

主要角色行当与表演特色

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 经典动作/唱段 | 人物核心特质 |

|---|---|---|---|---|

| 关羽 | 红生 | 红脸、绿蟒、黑靠、髯口 | “趟马”“捋髯亮相”“二黄导板” | 忠义、威严、重情重义 |

| 曹操 | 净角 | 白脸、素褶子、黑髯 | “跪地求饶”“抢背”“西皮流水” | 奸诈、狡猾、求生欲强 |

| 周仓 | 架子花脸 | 黑脸、扎靠、大刀 | “瞪眼”“捋髯”“跨步” | 粗犷、忠诚、烘托关羽 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《华容道》中关羽为何最终选择放走曹操?

A1:关羽放曹操是多重因素作用的结果:一是“义”的驱动——曹操当年在“五关斩将”后,于土山之上对关羽有“赠袍、赠马、赠金”之恩,关羽念及“旧日之情”,认为“受人之恩,必当涌泉相报”;二是性格使然——关羽为人“忠义双全”,虽奉诸葛亮军令埋伏,但内心始终挣扎,不愿背负“忘恩负义”的骂名;三是戏剧冲突的需要——“义释曹操”既展现了关羽“重情轻法”的人性光辉,也为后续三国鼎立的局势埋下伏笔,凸显了“义”高于“法”的传统伦理观念。

Q2:京剧《华容道》中曹操的角色塑造有何艺术特色?

A2:曹操的角色塑造通过“净角”行当的“唱念做打”实现了“奸”与“智”的统一,唱腔上以“西皮流水”为主,节奏明快,念白时带颤音,表现其惊慌失措;身段上运用“抢背”“僵尸”等跌扑技巧,强化败军之将的狼狈;脸谱采用“水白”底色加黑纹,既暗示其“奸诈”,又通过眼神的“躲闪”与“哀求”,展现其“求生欲强”的一面,演员在表演中既突出曹操的“奸”,又不刻意丑化,而是通过细节(如求饶时的“颤抖声音”“跪地叩首”)赋予其人性的复杂,使这一反派角色更具立体感。