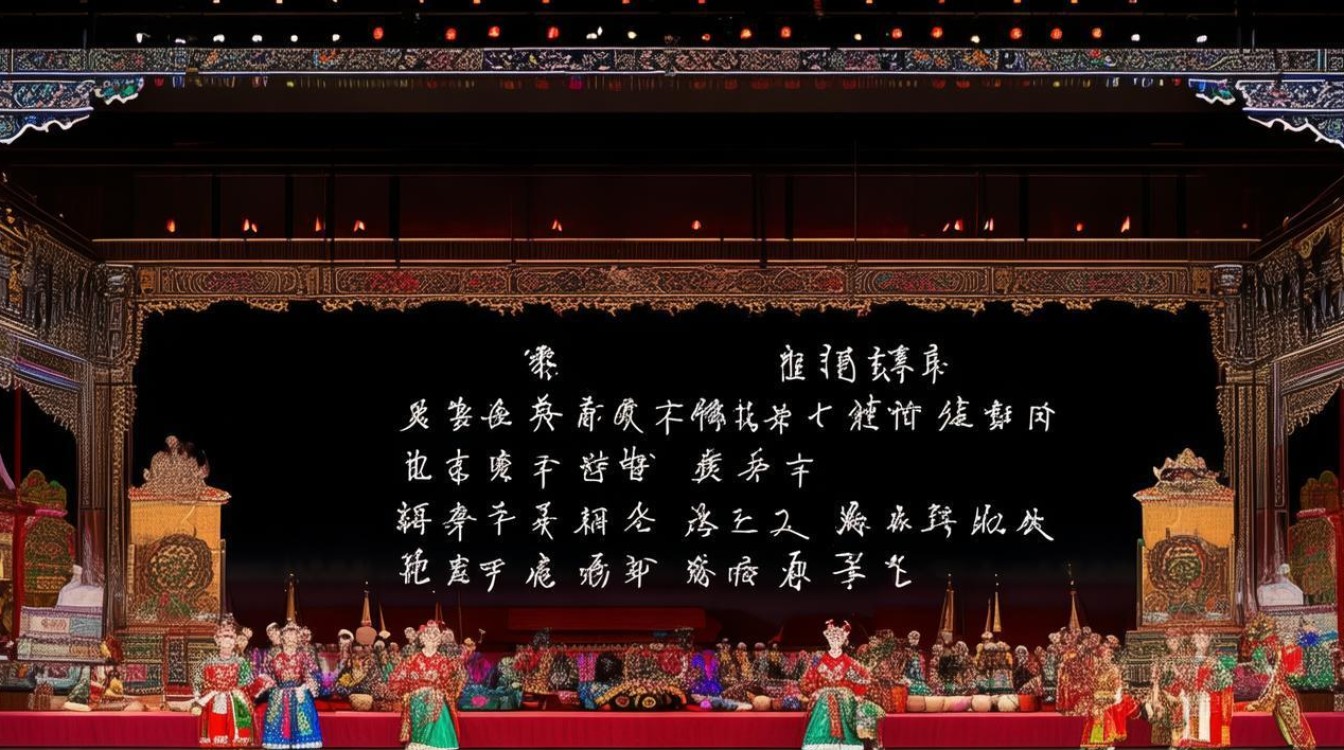

京剧《刺王僚》是传统剧目《列国志》中的经典折子戏,取材于《史记·刺客列传》,讲述了春秋时期吴公子光(即后吴王阖闾)因王僚继位而心生不满,专诸藏剑鱼腹,借献鱼之机刺杀王僚的故事,该剧以“忠义”为核心,通过紧凑的情节、鲜明的人物和精湛的唱念做打,展现了春秋时期的权谋斗争与士人风骨,其中专诸的唱段更是凝聚了京剧艺术的精髓,成为老生、净行演员的代表性剧目。

剧情背景与选段出处

《刺王僚》的故事发生在公元前514年,吴王诸樊死后,王僚(姬僚)继位,公子光认为王位本应属于自己的父亲诸樊,遂产生夺位之心,伍子胥因父兄被楚平王杀害,逃至吴国,向公子光推荐勇士专诸,公子光以礼贤下士之态结交专诸,专诸感其诚,愿为知己者死,时值吴楚交战,吴楚边境有庆功宴,王僚赴宴时戒备森严,专诸便以“炙鱼”为名,将鱼肠剑藏于鱼腹,借献鱼之机刺杀王僚,自己亦被王僚卫士所杀。

剧中专诸的唱段多集中于行刺前的心理活动与决心表露,如“叹五更”“专诸别家”等,专诸进宝剑,鱼腹藏寒锋”一句尤为经典,既点明了行刺的关键道具,又暗藏杀机,将紧张氛围推向高潮。

解析

以专诸“叹五更”选段为例,其唱词以“五更”为时间线索,层层递进地展现了专诸从犹豫到决绝的心路历程,语言质朴却情感饱满,充分体现了京剧“以声传情”的艺术特点。

(一)更鼓初响,家国与忠义的拉扯

“一更里鼓打月照窗,专诸坐不安来睡不香,想起了高堂老母年迈苍苍,撇下她叫人怎不心伤?”开篇以更鼓声起兴,专诸独坐窗前,既有对老母无人奉养的牵挂,又暗含对“忠义”与“孝道”的矛盾,此时公子光的“知遇之恩”与“家国大义”在他心中交织,展现了普通人在时代洪流中的挣扎。

(二)更鼓渐急,报恩决心的萌芽

“二更里鼓响心不宁,想起了公子光待我恩情,他与我结拜如同手足,情同手足胜过亲兄,今日里为我大事费心,我怎能辜负他一片赤诚?”此处唱词通过对比公子光的“知遇之恩”与自己的“未报之情”,逐渐坚定了“舍生取义”的决心,京剧在此处常以“垛板”节奏加快,突出专诸内心的急切与坚定。

(三)三更四更,行刺决断的凝聚

“三更里鼓响天色明,专诸我打定了主意心中,鱼腹藏剑安排定,管叫那王僚命必倾!”唱词从抒情转向叙事,直接点明“鱼腹藏剑”的计划,语气斩钉截铁,配合“快板”的节奏,将剧情推向高潮,而“四更里鼓响雄鸡叫,专诸我别了母亲上大道”一句,则以“雄鸡高唱”象征天将破晓,也暗示着专诸义无反顾的决绝,将个人生死置之度外。

(四)五更收尾,忠义精神的升华

“五更里鼓响天大亮,专诸我手提鱼腹剑进了宫房,王僚啊,你好比那三尺童蒙,全不怕这刀光剑影寒气冲!”结尾处,专诸直面王僚,唱词中既有对王僚“不知进退”的斥责,更凸显了自己“替天行道”的正义感,京剧在此处常以“导板转散板”收尾,声音由激昂转为悲壮,暗示专诸虽成功行刺,却也难逃一死,忠义精神在这一刻得到升华。

人物形象与艺术特色

《刺王僚》的成功,离不开对专诸、公子光、王僚三个核心人物的立体塑造,以及京剧“唱念做打”的完美融合。

(一)人物形象:忠义、隐忍与悲剧

- 专诸:作为“士为知己者死”的典型,他的形象既有“孝子”的柔情(挂念老母),又有“义士”的刚烈(为报恩舍命),京剧通过“甩发”“髯口功”等身段,表现其内心的焦虑与决绝;行刺时的“鹞子翻身”“劈叉”等动作,则展现了其勇猛与果敢。

- 公子光:表面“礼贤下士”,实则“深谋远虑”,他的唱词不多,但眼神中始终透着算计,与专诸的“赤诚”形成鲜明对比,暗示了权力斗争的残酷性。

- 王僚:作为被刺者,他的形象并非“昏君”,而是“警惕性极高”的君主——赴宴时身披三层铠甲,卫士持剑环立,正是这种“谨慎”,反而凸显了专诸行刺的难度,也强化了悲剧色彩。

(二)艺术特色:唱腔、念白与表演的统一

京剧《刺王僚》在艺术上充分体现了“虚实结合”的特点:

- 唱腔:专诸的唱段以“西皮”为主调,结合“导板”“原板”“快板”等板式,通过节奏变化展现情绪起伏,如“叹五更”从“慢板”的抒情,到“快板”的激昂,再到“散板”的悲壮,形成完整的情感曲线。

- 念白:专诸的念白多为“韵白”,字正腔圆,富有节奏感;与王僚的对话则多用“京白”,突出紧张对峙的氛围,如“鱼腹藏剑,献与大王”一句,念白时声音压低,眼神锐利,让观众瞬间屏息。

- 表演:“鱼腹藏剑”是该剧的核心桥段,演员需通过“托鱼”“藏剑”“献鱼”等一系列动作,将“表面恭敬、内心杀机”的状态展现得淋漓尽致,尤其是剑出鞘的瞬间,配合“哇呀呀”的炸音,极具舞台冲击力。

以下为选段中唱腔板式与情感表达的对应关系:

| 板式 | 唱词片段 | 情感表达 | 节奏特点 |

|---|---|---|---|

| 西皮导板 | 一更里鼓打月照窗 | 忧郁、彷徨 | 散板,自由舒展 |

| 西皮原板 | 想起了高堂老母年迈苍苍 | 情感深沉,充满牵挂 | 中速,平稳叙事 |

| 西皮快板 | 鱼腹藏剑安排定 | 决心已定,急促有力 | 快速,字字铿锵 |

| 西皮散板 | 手提鱼腹剑进了宫房 | 悲壮、决绝 | 节奏自由,收尾有力 |

文化内涵与时代价值

《刺王僚》虽为历史题材,但其传递的“忠义”“信诺”等精神,至今仍具现实意义,专诸“为知己者死”的信念,超越了个人生死,成为儒家“舍生取义”思想的生动体现;而剧中对权力斗争的展现,也引发人们对“义与利”“公与私”的思考。

作为京剧艺术的重要载体,《刺王僚》的传承与发展,见证了京剧从“老腔老调”到“推陈出新”的历程,年轻演员通过现代舞台技术、创新唱腔设计,让这一古老剧目焕发新生,也让更多观众感受到京剧的魅力。

相关问答FAQs

Q1:《刺王僚》中“鱼腹藏剑”的经典表演身段有哪些?

A:“鱼腹藏剑”是《刺王僚》的核心表演段落,演员需通过一系列身段展现专诸的机智与勇猛,主要包括:①“持鱼亮相”:专诸手托烤鱼,以“鱼跃式”步伐上场,眼神警惕,观察四周;②“藏剑动作”:以“袖底功”将鱼肠剑暗藏于鱼腹,动作隐蔽,不露痕迹;③“献鱼姿势”:单膝跪地,双手托鱼举过头顶,身体前倾,表现出对王僚的“恭敬”;④“拔剑刺杀”:当王僚靠近时,突然“鹞子翻身”,右手从鱼腹拔剑,顺势刺出,配合“劈叉”动作,展现爆发力,这些身段要求演员“稳、准、狠”,既要体现“藏”的隐蔽,又要展现“刺”的凌厉,是京剧“做功”的典型代表。

Q2:历史记载中的专诸与戏剧中的专诸形象有何差异?

A:历史与戏剧中的专诸既有联系,又有差异,历史《史记·刺客列传》记载专诸“为人义气,勇力过人”,行刺前“专诸炙鱼,出匕首刺王僚,王僚立死”,情节简单,突出其“勇”;而戏剧中的专诸则被赋予了更丰富的情感与性格:①增加了“孝母”情节,如“叹五更”中对老母的牵挂,使其形象更接地气;②强化了“报恩”动机,通过公子光的“礼贤下士”与专诸的“舍命相报”,突出“知己之情”;③加入了“鱼腹藏剑”的细节设计,使行刺过程更具戏剧性,符合京剧“虚实结合”的艺术特点,总体而言,历史中的专诸是“刺客”,戏剧中的专诸则是“忠义英雄”,其形象的升华体现了京剧“高台教化”的社会功能。