“洛阳包公辞朝”是豫剧传统包公戏中的经典选段,以北宋名臣包拯为主角,通过其主动辞朝赴洛阳巡查的情节,集中展现了包公刚正不阿、心系百姓、不恋权位的高尚品格,作为豫剧“黑头”行当的代表剧目,该选段融合了唱、念、做、舞等表演形式,既凸显了包公铁面无私的威严形象,又传递出传统戏曲“高台教化”的文化内涵。

选段背景设定在北宋年间,包拯因京城及地方冤案堆积、民情沸腾,深感身为开封府尹责任重大,遂向仁宗皇帝递上辞呈,请求辞去京职,前往洛阳实地巡查,朝堂之上,仁帝念其“陈州放粮”有功,极力挽留;朝臣或劝其“位极人臣当知足”,或忧“洛阳路险多波折”,面对阻挠,包拯以“民为邦本,本固邦宁”为由,力陈“宁可辞官归田,不教百姓含冤”的决心,其唱词如“千言万语奏君听,为官不爱紫罗袍,但求黎民得安宁”,字字铿锵,句句恳切,最终感念仁宗准其辞朝,包拯遂顶乌纱、跨蹩马,在百姓的拥戴下奔赴洛阳,剧情通过“辞朝”这一核心事件,将包公的“忠、义、仁、勇”展现得淋漓尽致,成为传统戏曲中“清官文化”的生动载体。

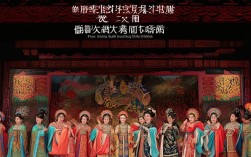

人物与艺术特色

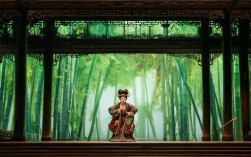

包拯的形象在该选段中塑造得立体丰满:作为“黑头”行当,演员通过脸谱中的“月牙纹”象征“日断阳、夜断阴”的智慧,唱腔则以豫剧特有的“炸音”和“擞腔”表现其刚直,如“包龙图打坐在开封府”的经典板式,高亢处如裂帛,低回处如诉苦,尽显铁面下的柔情,仁帝的形象则相对温和,其唱腔多用“慢板”,如“爱卿忠心昭日月”,体现对贤臣的倚重与不舍。

为更直观呈现艺术特色,可参考下表:

| 艺术元素 | 表现形式 | 作用 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫剧黑头腔,融合“二八板”“快二八” | 突出包公刚直性格,强化情感张力 |

| 念白 | 韵白(如“万岁且听臣奏本”)与方言白(如“百姓喊冤声声急”)结合 | 区分人物身份,增强生活气息 |

| 表演 | 甩袖(表决绝)、顿足(表愤慨)、捋髯(表沉思) | 以程式化动作外化人物心理 |

| 服饰 | 黑蟒袍、乌纱帽、月牙铜铡 | 象征权力与公正,视觉上强化“包青天”形象 |

文化意义

“洛阳包公辞朝”不仅是一场戏曲表演,更是传统伦理观念的艺术化呈现,包公“辞朝”而非“辞官”,体现其“不在其位,亦谋其政”的责任担当;其“宁可得罪权贵,不教百姓流泪”的誓言,与儒家“民为贵”的思想一脉相承,数百年来,该选段在民间广为流传,既是百姓对“清官”的精神寄托,也彰显了戏曲“教化天下”的社会功能。

相关问答FAQs

Q1:“洛阳包公辞朝”选段中,包公的核心精神是什么?

A1:该选段的核心精神可概括为“三不”:一不恋权位(主动辞朝,不贪恋高位),二不惧阻力(面对挽留与劝阻,坚持为民请命),三不忘本(始终以“百姓安宁”为宗旨),这种“鞠躬尽瘁,死而后已”的担当意识,正是包公形象跨越千年仍被传颂的关键。

Q2:为什么豫剧中的包公戏(如“洛阳包公辞朝”)深受观众喜爱?

A2:豫剧“黑头”唱腔的高亢激昂与包公刚直性格高度契合,如“包龙图打坐在开封府”等唱段极具艺术感染力;包公戏“善恶有报、正义必胜”的主题契合百姓对公平正义的朴素追求,加之舞台表演中“铡美案”“打龙袍”等经典情节的加持,使包公成为“清官”的文化符号,因而经久不衰。