豫剧《贺后骂殿》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤其在豫剧领域久演不衰,被誉为“豫剧十大古典悲剧”之一,该剧以北宋初年“烛影斧声”的历史传说为背景,通过宋太祖赵匡胤之妻贺后闯金殿怒骂宋太宗赵光义的情节,展现了忠义节烈、家国情怀的主题,凭借跌宕的剧情、鲜明的人物形象和极具感染力的唱腔艺术,成为豫剧舞台上的代表作品,深受观众喜爱。

《贺后骂殿》的故事发生在北宋建隆年间,宋太祖赵匡胤突然驾崩,因“烛影斧声”事件,皇位未能传给其子赵德昭,而是由其弟赵光义(宋太宗)继承,赵光义继位后,对赵匡胤之子赵德昭百般刁难,赵德昭因不满叔父篡位,在朝堂上与之理论后愤而自刎,消息传至后宫,赵匡胤之妻、当朝太后贺金婵(贺后)悲痛欲绝,认为赵光义残害骨肉、篡夺皇位,为死去的丈夫和儿子申冤,遂携太祖御赐的“打王鞭”闯入金殿,怒斥赵光义的背信弃义与残暴行为。

贺后在金殿之上,以“君不君、臣不臣”的大义痛斥赵光义,言辞激烈而不失礼法,情感悲怆中透着刚烈,她手持“打王鞭”,既是对皇权的维护,也是对正义的坚守,赵光义面对贺后的责骂,虽心怀忌惮,却因贺后太后之尊及“打王鞭”的威慑,不得不低头认错,并承诺厚葬赵德昭、善待贺后,贺后以一己之力捍卫了皇家尊严,为夫伸冤,为子讨公道,其形象深入人心。

主要人物分析

贺后(贺金婵)

贺后是全剧的核心人物,作为宋太祖的正宫皇后,她性格刚烈、深明大义,兼具母性的慈爱与对皇权的坚守,丈夫赵匡胤突然离世,皇位被弟夺走,长子赵德昭又惨遭毒手,一连串的打击让她悲痛欲绝,但并未消沉,而是选择以“骂殿”这一极端方式抗争,她的“骂”并非单纯的泄愤,而是对纲常伦理的维护,对不公命运的反抗,剧中通过大段的唱腔和身段,展现了贺后从悲痛到愤怒、从隐忍到爆发的心路历程,尤其是“有贺后在金殿一声高骂”等经典唱段,将人物的悲愤与刚烈演绎得淋漓尽致,成为豫剧“唱功戏”的典范。

宋太宗赵光义

赵光义是剧中的反派角色,形象复杂,他通过不正当手段夺取皇位,内心心虚且多疑,对赵匡胤的子孙充满忌惮,面对贺后的当庭质问,他既想维护皇帝的威严,又忌惮贺后的太后身份和“打王鞭”的象征意义,其言行间透露出色厉内荏的本质,赵光义的塑造并非脸谱化的“奸臣”,而是展现了权力欲望与人性矛盾的结合,为剧情增添了张力。

赵德昭

赵德昭是宋太祖次子(或长子,不同版本有差异),忠厚耿直,因不满赵光义篡位,在朝堂上与之理论后自刎,他的死是贺后“骂殿”的直接导火索,其悲剧命运强化了赵光义的残暴形象,也为贺后的抗争提供了情感支撑。

艺术特色

唱腔艺术

豫剧《贺后骂殿》以唱功见长,充分展现了豫剧“高亢激越、悲壮苍凉”的唱腔特点,贺后的唱段多采用“豫东调”和“豫西调”结合的方式,既有豫东调的奔放豪迈,又有豫西调的深沉细腻,贺后闯殿时的“导板”唱腔,音调高亢,情感喷薄而出,表现其悲愤交加的心情;而质问赵光义时的“慢板”和“二八板”,则节奏舒缓,字字铿锵,凸显其理直气壮的气势,剧中的核心唱段“有贺后在金殿一声高骂”,通过真假声转换、拖腔运用等技巧,将贺后的愤怒、悲痛与坚定融为一体,成为豫剧演员传承的经典唱段。

表演程式

该剧的表演融合了豫剧传统的“唱、念、做、打”,尤其注重身段和表情的刻画,贺后的“骂殿”场景中,演员通过“甩袖”“顿足”“指斥”等动作,配合眼神的变化,将人物的怒火与威严展现得栩栩如生;“打王鞭”的运用更是点睛之笔,既是权力的象征,也是贺后抗争的武器,演员通过“鞭指”“挥鞭”等程式化动作,增强了舞台的视觉冲击力。

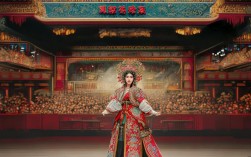

舞台美术

传统演出中,《贺后骂殿》的舞台布景以“金殿”为主,背景多采用宫廷帷幔、龙柱等元素,营造出庄严肃穆的氛围,贺后的服饰为皇后常服,凤冠霞帔,既体现其身份尊贵,又通过服饰的颜色(如黑色或深红色)暗示其悲痛与愤怒;赵光义的龙袍则彰显其帝王身份,与贺后的服饰形成对比,突出人物关系的对立。

历史传承与影响

《贺后骂殿》作为豫剧的传统剧目,历经百年传承,经久不衰,早在清代,该剧就以“梆子戏”的形式在河南地区流传,民国时期经豫剧表演艺术家(如常香玉、陈素真等)的加工打磨,逐渐成为豫剧的经典代表,常香玉版本的《贺后骂殿》以唱腔爆发力强、情感表达深刻著称,将贺后的刚烈形象推向极致;陈素真则更注重表演的细腻与人物内心的刻画,其演绎的贺后刚柔并济,更具悲剧美感。

该剧不仅在国内舞台常演不衰,还曾多次赴海外演出,成为传播中国传统戏曲文化的重要载体,其“以骂明志、以情动人”的艺术手法,对后世戏曲创作产生了深远影响,所倡导的“忠义节烈”价值观,也在民间广为流传。

《贺后骂殿》主要人物及艺术形象分析

| 人物 | 身份 | 性格特征 | 经典表演片段/唱段 |

|---|---|---|---|

| 贺后 | 宋太祖皇后、太后 | 刚烈忠义、深明大义、悲怆坚毅 | “有贺后在金殿一声高骂”“手持打王鞭怒斥昏王” |

| 赵光义 | 宋太宗 | 心虚多疑、残暴伪善 | 面对贺后质问时的色厉内荏、强作镇定 |

| 赵德昭 | 宋太祖之子 | 忠厚耿直、宁死不屈 | 朝堂自刎前的悲愤独白 |

相关问答FAQs

Q:《贺后骂殿》中的“烛影斧声”是什么?与剧情有何关联?

A:“烛影斧声”是北宋初年的一桩历史悬案,指宋太祖赵匡胤在夜间突然离奇驾崩,当时只有其弟赵光义在场,传说中赵光义在烛光下挥斧行凶(“烛影摇红,斧声凿凿”),这一事件成为赵光义继位的合法性争议点。《贺后骂殿》正是以此为背景,通过贺后的视角质疑赵光义继位的正当性,为剧情提供了历史依据,增强了故事的悲剧色彩和冲突张力。

Q:豫剧《贺后骂殿》与其他剧种(如京剧、越剧)的同名剧目有何区别?

A:虽然各剧种均有《贺后骂殿》剧目,但豫剧版本更具“中原特色”:唱腔上,豫剧以高亢激越的梆子腔为主,贺后的唱段情感更外放、爆发力更强,区别于京剧的“西皮流水”的婉转和越剧的“弦下腔”的柔美;表演上,豫剧注重“唱做结合”,身段更粗犷有力,如“甩袖”“顿足”等动作幅度较大,而京剧更侧重“做功”的细腻,越剧则偏重抒情与文雅;主题上,豫剧版本更强调“刚烈抗争”,突出贺后的“骂”而非“悲”,体现中原文化中“宁折不弯”的精神特质。