豫剧是中国河南省的主要戏曲剧种,广泛流行于中原地区,并辐射至河北、山西、陕西、山东、安徽等周边省份,是中原文化的重要载体之一,作为国家级非物质文化遗产,豫剧以其高亢激越、质朴豪放的艺术风格,深受人民群众喜爱,被誉为“中国第一大地方剧种”。

历史起源与发展

豫剧的起源可追溯至明末清初,距今已有300余年历史,它最初在河南农村的民间歌舞、说唱艺术基础上形成,吸收了陕西梆子、山西梆子等北方梆子腔剧种的元素,结合中原地区的方言、民歌和民俗,逐渐发展成熟,清代中叶,豫剧在开封、洛阳、商丘等地的城镇开始兴盛,出现了“老三班”(如开封的“老义成班”、商丘的“老侯班”等)等早期职业班社,民国时期,豫剧突破了地域限制,开始在豫东、豫西、豫南、豫北形成不同流派,表演内容和唱腔风格更加丰富,新中国成立后,豫剧进入快速发展期,涌现出一批经典剧目和著名演员,如常香玉的《花木兰》、陈素真的《宇宙锋》等,并通过现代戏创作(如《朝阳沟》)贴近时代生活,影响力进一步扩大。

艺术特点

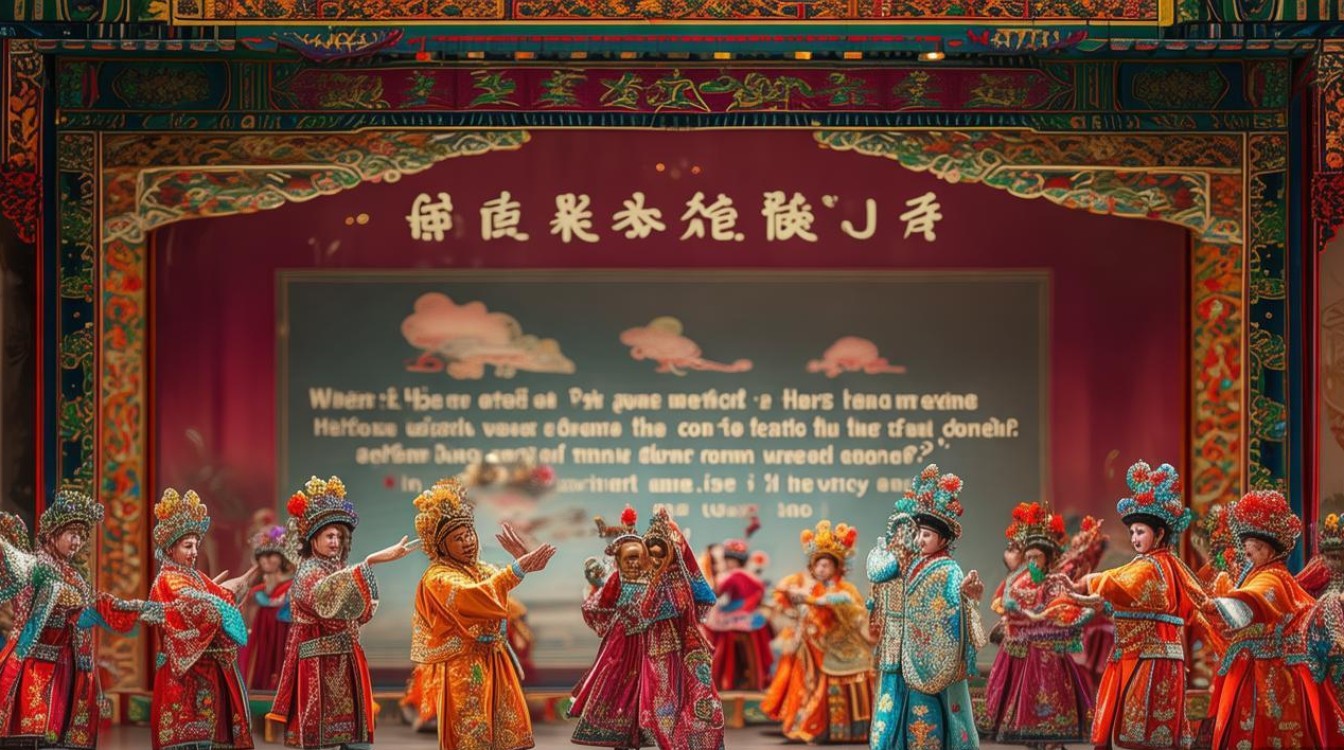

豫剧的艺术风格鲜明,集中体现在唱腔、表演和伴奏三个方面。

唱腔以“梆子腔”为基础,分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调四大流派,各具特色,豫东调高亢激越,花腔丰富,多表现慷慨悲壮的情绪;豫西调深沉婉转,擅长抒发细腻情感;祥符调则介于两者之间,韵味醇厚;沙河调质朴明快,贴近口语,唱腔上多采用“真声唱法”,吐字清晰,节奏明快,极具穿透力,常被称为“大本腔”。

表演风格质朴豪放,注重生活气息,演员通过夸张的动作、鲜明的表情和程式化的身段(如“甩辫子”“跨马”“跪步”等)塑造人物,贴近普通百姓的生活状态,武戏中的“毯子功”“把子功”刚劲有力,文戏则以唱功和念白见长,形成“文戏武唱、武戏文做”的独特表演体系。

伴奏乐器以板胡为主奏,辅以梆子(击节)、笙、笛、锣鼓等,形成“梆子腔”特有的高亢热烈氛围,梆子的“哒哒”声贯穿始终,成为豫剧最具辨识度的音乐符号。

代表剧目与流派分支

豫剧的剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、现代生活等,累计达上千部,传统戏以《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《七品芝麻官》《朝阳沟》等最为著名,现代戏《朝阳沟》更是成为豫剧的经典之作,至今久演不衰。

在长期发展中,豫剧形成了多个流派分支,各流派代表人物及其特色如下:

| 流派分支 | 代表人物 | 唱腔特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 豫东调 | 唐喜成、刘忠河 | 声腔高亢,花腔跳跃,善表现激昂情绪 | 《三哭殿》《穆桂英挂帅》 |

| 豫西调 | 常香玉、陈素真 | 深沉婉转,韵味醇厚,长于抒情 | 《花木兰》《宇宙锋》 |

| 祥符调 | 阎立品、桑振君 | 清新细腻,字正腔圆,兼具文武 | 《秦雪梅》《春秋配》 |

| 沙河调 | 马金凤、崔兰田 | 朴实明快,口语化强,贴近生活 | 《穆柯寨》《对花枪》 |

流行地区

豫剧的主要流行区域以河南省为核心,覆盖全省各地市,尤其是郑州、开封、洛阳、商丘等豫剧发源地,由于历史上中原人口迁徙和文化交流,豫剧还广泛传播至河北南部(邯郸、邢台)、山西东南部(晋城、长治)、陕西东部(渭南、商洛)、山东西部(菏泽、聊城)、安徽北部(阜阳、宿州)等地区,这些地区的方言、民俗与河南相近,使得豫剧在当地拥有深厚的群众基础,豫剧还通过剧团巡演、影视传播等方式走向全国,甚至在海外华人社区具有一定影响力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧为什么被称为“河南梆子”?

A1:豫剧早期因主要伴奏乐器中使用“梆子”(一种木质打击乐器)击节打拍,形成独特的“梆子腔”唱腔,故得名“河南梆子”,这一名称反映了其音乐特征和地域属性,后来随着剧种的发展和完善,逐渐被称为“豫剧”,但“河南梆子”仍是其俗称之一。

Q2:豫剧在现代如何进行传承与创新?

A2:豫剧的传承与创新主要通过以下途径:一是“进校园、进社区”,通过开设戏曲课程、举办演出活动培养年轻观众和从业者;二是数字化传播,利用短视频、直播等新媒体平台推广经典剧目和选段;三是剧目创新,在保留传统艺术精髓的基础上,创作反映当代生活的新编戏,如《焦裕禄》《红旗渠》等;四是人才培养,通过戏曲院校、师徒传承等方式培养青年演员,如小香玉、李树建等新生代演员已成为豫剧的中坚力量,这些措施既保护了豫剧的传统文化基因,又使其适应时代发展,焕发新的生机。