在河南豫剧的璀璨星河中,杨红霞的名字始终与“舞台”紧密相连,作为国家一级演员、河南豫剧三团的核心骨干,她以数十年的“去场”实践——从田间地头的草台班子到国家级的艺术殿堂,从河南本土的乡音戏台到海外的文化交流舞台——诠释着豫剧艺术的生命力与传播力,她的每一次“去场”,不仅是角色的演绎,更是豫剧文化在时空中的流动与扎根。

艺术生涯:从“戏校娃”到“台柱子”的“去场”之路

杨红霞的“去场”起点,藏在1980年代河南戏曲学校的练功房里,12岁那年,她考入河南省艺术学校,主攻闺门旦、青衣,每天清晨的压腿、喊嗓,傍晚的身段、台步,为日后的舞台生涯打下了坚实基础,1987年毕业后,她加入河南豫剧三团(前身为河南豫剧二团),这个以编演现代戏闻名的团体,成了她“去场”的“第一站”。

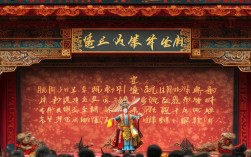

初入剧团时,她从“丫鬟”“配角”演起,跟着剧团辗转河南各地,甚至到偏远山区“赶场”,没有华丽的化妆间,后台是临时搭建的帐篷;没有专业音响,喇叭是扩声的唯一工具,但正是这些“接地气”的“去场”,让她深刻体会到豫剧与观众的血肉联系——“在乡下演出,老乡们搬着小板凳早早来等,看到动情处跟着抹眼泪,散场了还追着问‘明天演啥?’这种互动,让我明白戏是演给活生生的人看的。”

1990年代,杨红霞迎来事业转折点,1995年,她在现代戏《朝阳沟》中饰演“银环”,取代了原版主角魏云,为了演好这个从城市下乡的知识青年,她多次到太行山区体验生活,观察农村姑娘的言行举止:怎么挑水、怎么跟老乡打招呼,甚至模仿她们说话的语调,这部戏成了她的“成名作”,不仅在全国巡演超200场,还让她荣获“中国戏剧梅花奖”,真正从“台柱子”成长为豫剧界的“领军人物”之一。

代表剧目:“去场”中的角色与观众共鸣

杨红霞的“去场”,始终与经典剧目深度绑定,她擅长塑造性格鲜明的女性角色,无论是现代戏中的朴实女性,还是传统戏中的经典闺门旦,都在她的演绎中焕发新生。

《朝阳沟》的“银环”:从“城里娃”到“村里人”的共情

作为杨红霞的“代表作”,《朝阳沟》的“去场”史几乎就是她的艺术成长史,她曾回忆,第一次演“银环”时,台下坐着的是真正的“朝阳沟”老乡(剧组曾在河南登封朝阳沟村采风),演出结束后,一位大娘拉着她的手说:“闺女,你演的银环,就像俺们村那会儿来的知青,说话办事都透着实在!”这句评价让她明白,演现代戏不仅要“像”,更要“真”——真实的情感、真实的生活,才能让观众“代入”,此后,无论在北京的国家大剧院,还是在上海的东方艺术中心,她演“银环”时,都会根据观众调整细节:给城市观众增加“银环对家乡思念”的唱腔处理,给农村观众强化“银环学干农活”的肢体动作,让不同地域的观众都能在“银环”身上找到共鸣。

《穆桂英挂帅》的“穆桂英”:英气与柔情的平衡

传统戏是杨红霞“去场”的另一张“名片”,在《穆桂英挂帅》中,她饰演的主角穆桂英既有“挂帅出征”的英武,又有“思念夫君”的柔情,为了掌握“靠旗功”(武戏中背部插旗的动作),她每天对着镜子练习甩旗、转身,直到旗面“如箭笔直”;为了唱好“捧印”一唱段的“豫东调”,她多次向常香玉弟子请教,将常派的刚健与陈派的细腻结合,形成“刚柔并济”的唱腔风格,2018年,这部戏走进国家大剧院,演出结束后,戏剧评论家李崇林评价:“杨红霞的穆桂英,不是‘高大全’的英雄,而是一个有血有肉的‘女帅’,她的‘去场’,让传统豫剧有了现代审美。”

《五女拜寿》的“翠云”:小人物的“大情怀”

除了大主角,杨红霞也擅长演绎“小人物”,在《五女拜寿》中,她饰演的翠云是府中的丫鬟,却重情重义、敢于反抗,她曾将这个角色演到“深入人心”:2015年在浙江巡演时,一位老观众特意后台找她,说:“你演的翠云,让我想起我家的保姆,老实巴交却心眼好,这才是豫剧最打动人的地方。”这种“小人物”的“去场”,让她突破了“闺门旦”的局限,展现出更广阔的表演空间。

艺术特色:“去场”中的坚守与创新

杨红霞的“去场”,从来不是“一成不变”的重复,而是在坚守豫剧传统基础上的创新。

唱腔:从“继承”到“融合”

作为常派传人,她的唱腔保留了常派“吐字清晰、韵味醇厚”的特点,但也融入了现代观众的审美需求,比如在《秦豫情》中,她将豫剧的“豫西调”与歌曲的抒情旋律结合,让“秦腔与豫剧对唱”的桥段既有传统韵味,又有时代感,这种“融合”不是“颠覆”,而是“让老戏新听”——正如她所说:“豫剧的根是‘乡土’,不能丢,但枝叶可以更茂盛,让年轻人愿意听、喜欢听。”

表演:从“程式化”到“生活化”

豫剧表演讲究“程式化”,但杨红霞认为“程式是为人物服务的”,在《焦裕禄》中,她饰演焦裕禄的妻子徐俊雅,没有刻意“端着”,而是用生活中的细节:为焦裕禄补衣服时的皱眉,看到他深夜工作时的叹息,让角色“活”了起来,这种“生活化”的表演,让现代戏的“去场”更具感染力——2019年,《焦裕禄》在河南全省巡演,一位基层干部看完后说:“杨红霞演的徐俊雅,就像俺们身边的嫂子,真实、亲切。”

“去场”数据:舞台上的足迹与回响

杨红霞的“去场”,可以用一组数据概括:从艺30余年,演出剧目超30部,年均演出超150场,足迹覆盖全国20多个省份,以及美国、加拿大、新加坡等10余个国家,她的“去场”,不仅带来了票房和掌声,更让豫剧走向了更广阔的舞台。

以下是她部分代表剧目的“去场”概览:

| 剧目名称 | 角色 | 首演年份 | 重要“去场”地点 | 观众反响/亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 银环 | 1995年 | 北京国家大剧院、上海东方艺术中心 | 巡演超200场,获“梅花奖” |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 2008年 | 河南艺术中心、加拿大多伦多艺术节 | 被外媒称为“东方巾帼英雄的完美诠释” |

| 《五女拜寿》 | 翠云 | 2015年 | 浙江杭州剧院、河南县级巡演(30场) | 农村观众“哭着看完”,称“像自家闺女” |

| 《秦豫情》 | 赵淑娴 | 2020年 | 线上直播(河南卫视“豫见美好”晚会) | 50万人次观看,获“最佳传播效果奖” |

传承与未来:“去场”不止于舞台

如今的杨红霞,除了“去场”演出,更肩负着豫剧传承的使命,她担任河南豫剧三团团长,带领青年演员排戏、下乡演出;走进高校开设“豫剧赏析课”,让年轻人了解这门艺术;甚至尝试将豫剧元素融入短视频,用“短平快”的方式吸引年轻观众。

她曾说:“我的‘去场’,不仅是为了自己演戏,更是为了让豫剧‘活’下去,只要有观众需要,我就会一直演下去,直到演不动为止。”这种对豫剧的热爱与执着,让她的“去场”有了更深远的意义——舞台上的她,是演员;舞台下的她,是豫剧的“守灯人”。

相关问答FAQs

Q1:杨红霞在“去场”演出中,遇到过哪些挑战?如何克服?

A:杨红霞曾提到,最大的挑战是“观众的代际差异”,比如给年轻观众演传统戏时,他们觉得“节奏慢、听不懂”;而给老年观众演现代戏时,他们又怀念“老腔老调”,为此,她采取“折中方案”:传统戏中加入现代化舞美(如《穆桂英挂帅》用LED屏展现战场),现代戏保留传统唱腔(如《朝阳沟》用豫剧“本嗓”演唱),她会提前了解当地观众的喜好,比如在农村演出时增加“方言互动”,在城市演出时增加“唱腔解析”,让不同年龄层的观众都能找到共鸣。

Q2:杨红霞如何看待豫剧“去场”中的“商业化”与“艺术性”平衡?

A:她认为,“商业化”与“艺术性”并非对立,而是“相互促进”,豫剧的“去场”需要商业支撑(如票房、赞助)才能持续,但艺术性是“商业化的根本”——没有好戏,观众不会买单,比如她主演的《焦裕禄》,虽然排演成本高,但因为“艺术感染力强”,不仅票房火爆,还获得了政府补贴,实现了“社会效益与经济效益双赢”,她强调:“商业化不能妥协艺术质量,比如不能为了迎合市场随意改编经典,但可以通过创新传播方式(如线上演出、文创产品),让更多人看到豫剧的美。”