京剧《三请樊梨花》是传统剧目《樊梨花》系列中的经典折子戏,取材于唐代说薛丁山与樊梨花征西故事,聚焦薛丁山因误会休妻后,三顾寒江关请樊梨花出山助战的情节,这一剧目以跌宕的剧情、鲜明的人物形象和精彩的舞台表演著称,而相关图片则生动捕捉了京剧艺术的视觉精髓,通过扮相、动作、布景等元素,将剧中人物的个性与情感凝固于瞬间,成为京剧艺术传承的重要载体。

剧情与图片的叙事关联

《三请樊梨花》的核心矛盾在于薛丁山的“刚愎”与樊梨花的“大义”,图片多选取剧情高潮片段:或为薛丁山单膝跪地、手捧金印请罪,樊梨花背身而立、水袖半掩的“请罪”场景;或为两军对垒时,樊梨花挥鞭叱咤、薛丁山策马相迎的“阵前交锋”画面;亦或是寒江关内,樊梨花抚琴沉思、侍女立于一旁的“闺中思忖”镜头,这些图片不仅还原了剧情关键节点,更通过人物的神态与动作传递潜台词——如樊梨花眉宇间的无奈与坚毅,薛丁山眼神中的悔恨与恳切,使静态画面充满戏剧张力。

以“三请”中的第三次为例,图片常聚焦樊梨花最终被薛丁山诚意打动,两人携手共赴战场的瞬间,樊梨花身着红白相间的“女靠”,靠旗上的火焰纹随风飘动,象征其内心的炽热与决绝;薛丁山则身着蓝靠,翎子微颤,体现其激动与郑重,背景或以简约的“一桌二椅”暗示军帐,或以淡墨渲染的远山烘托战场氛围,京剧“虚实相生”的美学原则在图片中体现得淋漓尽致。

图片中的角色扮相与行当特征

京剧角色的扮相是其身份与性格的外化,《三请樊梨花》的图片中,樊梨花与薛丁山的扮相极具行当辨识度,细节中蕴含深厚的艺术传统。

樊梨花:武旦的英姿与闺秀的婉约

樊梨花属“武旦”行当,图片中其扮相兼具“武”的刚健与“旦”的柔美,头戴“帅盔”,盔顶红缨高耸,两侧垂珠络,额前缀“面牌”,上嵌“点翠”凤凰,既显统帅威严,又不失女性精致,面部妆容为“俊扮”,眉眼细长,眉心一点“红痣”,暗合其“九天玄女”下凡的传说;唇色以朱砂勾勒,嘴角微扬,隐含自信与果敢。

服饰方面,上身内着“云肩”,以彩绣牡丹纹样装饰,象征其雍容气度;外披“女靠”,甲片为“鱼鳞甲”,银光闪烁,靠旗为红底黄边,绣“双龙戏珠”,寓意其身份尊贵,下身系“战裙”,裙摆分层绣有江崖海水纹,行走间如流水般飘逸,既便于武打动作,又暗合“寒江关”的地域特征,武器为“雌雄鞭”,图片中常作樊梨花单手持鞭、鞭梢指向地面的姿态,鞭穗随风摆动,凸显其“文武双全”的特质。

薛丁山:武生的英武与儒将的气度

薛丁山属“武生”行当,图片中扮相以“俊扮”为主,突出青年将领的飒爽,头戴“夫子盔”,盔上“额子”插雉鸡翎,翎毛挺直,显示其勇猛;面部妆容为“十字门脸”,眉眼间画“胆形纹”,象征其“有胆有识”,但眉峰微蹙,暗示其性格中的刚愎。

服饰上,身着“硬靠”,甲片为“虎头吞肩”样式,靠旗为黑色,绣“虎纹”,体现其“薛家将”的传承;内衬红箭衣,领口系“大带”,腰佩“宝剑”,凸显其儒将风度,武器为“画戟”,图片中或作薛丁山横戟立马,或作与樊梨花“对枪”的瞬间,戟缨翻飞,动作充满力量感。

为更直观呈现二人扮相差异,可参考下表:

| 角色 | 行当 | 头部装扮 | 服饰特点 | 武器/道具 | 神态气质 |

|---|---|---|---|---|---|

| 樊梨花 | 武旦 | 帅盔、面牌、点翠凤 | 女靠(鱼鳞甲、红黄靠旗)、战裙 | 雌雄鞭 | 坚毅、威严,隐含柔情 |

| 薛丁山 | 武生 | 夫子盔、雉鸡翎 | 硬靠(虎头吞肩、黑靠旗)、箭衣 | 画戟 | 英武、悔恨,兼具儒将风度 |

舞台美术与场景的视觉呈现

京剧图片中的舞台美术虽为静态,却通过“写意性”设计构建出丰富的场景空间。《三请樊梨花》的图片常以“一桌二椅”为基底,通过道具组合暗示不同环境:

- 寒江关场景:以“月洞门”布景为背景,门旁立“梅兰竹菊”四扇屏风,屏风上绘水墨寒江图,搭配案几、古琴等道具,展现樊梨花闺房的雅致与清冷,图片中樊梨花抚琴的侧影,光线透过月洞门洒在琴面上,营造出“此时无声胜有声”的意境。

- 军营场景:背景挂“大帐”幕布,帐前设“虎皮椅”,椅旁立“帅”字旗,旗杆顶系红缨;地上铺“地毯”,象征军帐内的地毯,图片中薛丁山坐于虎皮椅上,双手抱胸,眉头紧锁,身后侍卫持枪而立,凸显军营的肃杀与薛丁山的焦虑。

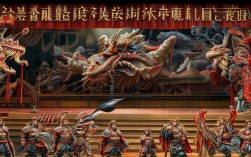

- 战场场景:背景以“火纹”“云纹”幕布渲染,地上摆“兵器架”,架上放刀、枪、剑、戟等武器;或用“跑圆场”的动态轨迹暗示两军交锋,图片中樊梨花与薛丁山“对枪”的瞬间,二人的兵器在空中交错,靠旗与翎毛飞扬,背景的云纹如波涛般流动,将战场的热烈与紧张定格。

京剧的“虚拟性”在图片中亦有体现:如“上马”动作无需真马,仅凭薛丁山跨前一步、手提马鞭的姿势,图片中马鞭斜指下方,观众便能联想其策马奔腾的场景;“划船”动作中,樊梨花手持船桨,身体前倾,背景以蓝色绸缎象征江水,图片虽无实物,却让人感受到寒江的波涛。

艺术特色与文化内涵

《三请樊梨花》的图片不仅是剧情的再现,更是京剧艺术美学的集中体现,其特色可概括为“形神兼备”与“虚实相生”:

- 形神兼备:图片通过精准的动作捕捉展现人物“形”与“神”,如樊梨花“请罪”场景中,其身体微侧、水袖半掩的“避让”姿态,既体现女性的矜持(形),又暗含对薛丁山“三请”的考验(神);薛丁山单膝跪地、双手捧印的动作,表面是“认错”(形),深层则是“夫妻情义高于家国私怨”的觉醒(神)。

- 虚实相生:京剧的“虚”在图片中转化为“留白”与“象征”,如背景中仅用几笔淡墨勾勒的远山,实为“虚写”,却让观众联想到战场的广阔;樊梨花靠旗上的火焰纹,虚写其内心的炽热,实则是“巾帼英雄”身份的象征。

从文化内涵看,图片传递了“忠孝节义”的传统价值观:樊梨花放下个人恩怨、顾全大局的“大义”,薛丁山知错能改、以国事为重的“担当”,以及夫妻二人从“对立”到“同心”的情感升华,都在画面中得以体现,图片中樊梨花的“武旦”扮相,打破了传统女性“温婉柔弱”的刻板印象,展现了京剧对“女性力量”的早期塑造,具有深刻的历史文化意义。

相关问答FAQs

Q1:京剧《三请樊梨花》中,樊梨花的“武旦”扮相有哪些独特的服饰细节?

A1:樊梨花的武旦扮相兼具威仪与柔美,独特细节包括:①“帅盔”上的“点翠面牌”,以翠鸟羽毛镶嵌,色彩青翠欲滴,象征其高贵身份;②“女靠”的“靠肚”绣“凤凰牡丹”,寓意“凤穿牡丹”的吉祥;③“战裙”内衬“素裙”,裙边绣“万字不到头”纹样,寓意“福气绵长”;④“踩跷”表演时,脚下踩木质“跷板”,外穿“彩鞋”,既增加身高,又凸显武旦的轻盈灵动,这些细节不仅美观,更通过纹样与色彩传递人物性格与身份。

Q2:不同流派的京剧在演绎《三请樊梨花》时,图片呈现的差异有哪些?

A2:京剧不同流派因表演风格不同,《三请樊梨花》的图片呈现也各有特色:①“梅派”(梅兰芳)注重“表情细腻”,图片中樊梨花的眼神戏丰富,眉宇间含蓄传达情感,服饰色彩偏淡雅,以“素净”显气质;②“尚派”(尚小云)强调“刚劲挺拔”,图片中樊梨花的动作大开大合,靠旗直立,眼神凌厉,服饰色彩浓烈,以“艳丽”显英武;③“程派”(程砚秋)突出“幽咽婉转”,图片中樊梨花的姿态含蓄内敛,水袖运用如“行云流水”,服饰以“冷色调”为主,以“清冷”显孤傲,这些差异体现了京剧“流派纷呈”的艺术魅力。