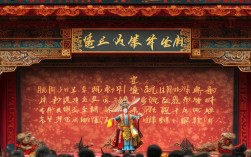

豫剧《五世请缨》作为豫剧大师常香玉先生的代表剧目之一,以北宋年间杨家将保家卫国的故事为背景,讲述了佘太君率领杨家五代人主动请缨、出征西夏的悲壮传奇,全剧通过紧凑的剧情、鲜明的人物形象和激昂的唱腔,展现了杨家将“忠君报国、马革裹尸”的家国情怀,是豫剧传统戏中弘扬爱国主义精神的经典之作。

剧情梗概

北宋时期,西夏进犯边关,边关告急,宋王召集文武大臣商议退敌之策,奸臣王强主张割地求和,而忠臣寇准则力主抗战,年过百岁的佘太君听闻杨家男丁多已战死沙场,唯有曾孙杨文广、曾孙媳穆桂英及烧火丫头杨排风尚在,毅然决定率领杨家五代女眷出征,佘太君手持祖传的“杨家令”,在朝堂上舌战奸臣,以“五世忠良”之请感动宋王,获赐“帅”字旗,随后,她点将布阵,杨排风为先锋,穆桂英、杨文广为中军,带领杨家女将奔赴边关,历经数场恶战,杨家将大破西夏,得胜还朝,佘太君以“五世请缨”的壮举名垂青史。

主要人物及性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨家祖母,百岁高龄 | 忠勇刚毅,深明大义,家国为重,有“老当益壮”的豪气与“巾帼不让须眉”的担当 | “五世请缨”核心唱段,朝堂上力斥奸臣,点将时激励女将 |

| 杨文广 | 杨家曾孙,青年将领 | 血气方刚,武艺高强,继承杨家忠勇传统 | 与穆桂英并肩作战,边关突围时冲锋陷阵 |

| 穆桂英 | 杨文广之妻,巾帼英雄 | 骁勇善战,智勇双全,既有女儿的柔情,又有将军的豪迈 | “穆桂英挂帅”经典桥段,与佘太君商议军机,阵前斩将 |

| 杨排风 | 杨家烧火丫头,女将 | 粗犷豪放,武艺超群(善用烧火棍),不拘小节,忠心耿耿 | “打焦赞”片段,主动请缨为先锋,阵前大败西夏猛将 |

| 寇准 | 朝中忠臣,宰相 | 刚正不阿,忧国忧民,力主抗战,支持杨家将 | 朝堂上与王强舌战,为佘太君请缨铺路 |

| 王强 | 朝中奸臣,太师 | 奸诈阴险,卖国求荣,阻挠抗战 | 主张割地求和,多次陷害杨家将 |

经典唱段赏析

《五世请缨》的唱腔以豫剧“豫东调”为基础,高亢激越,充满力量,其中佘太君的唱段尤为经典,忽听得一声禀报心胆惊”一段,佘太君听闻边关战报,先是以“心胆惊”表现对国事的担忧,随即转入“五世忠良为国尽,一门豪杰死沙场”的追忆,唱腔由低沉转为悲壮,最后以“年过百岁何所惧,拼我这老骨头再出征”的豪迈誓言,将人物性格推向高潮,杨排风的“烧火棍一舞鬼神惊”以快节奏的流水板展现其飒爽英姿,穆桂英“辕门外三声炮如同雷震”则融合了豫剧的“嗨腔”,凸显女将的威风。

艺术特色

- 表演程式丰富:剧中融入了豫剧传统的“翎子功”“靠旗功”“水袖功”,如佘太君手持帅旗时的稳健步伐,杨排风挥舞烧火棍的翻滚跳跃,既展现了人物身份,又增强了舞台表现力。

- 音乐伴奏激昂:以板胡、梆子为主要伴奏乐器,配合锣鼓经的“急急风”“四击头”,营造出紧张激烈的战场氛围,与唱腔的激昂相得益彰。

- 人物塑造立体:佘太君的“老而弥坚”,杨排风的“勇中带憨”,穆桂英的“智勇双全”,均通过唱、念、做、打的细节刻画,避免了脸谱化,使人物更具感染力。

- 主题思想深刻:通过“五世请缨”的故事,超越了单纯的“忠君”思想,升华为对国家和民族的担当,传递了“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,至今仍具现实意义。

历史背景与改编

《五世请缨》取材于杨家将传说,但历史上并无佘太君率女眷出征的明确记载,豫剧改编中,以艺术夸张的手法强化了女性角色,使杨家女将的形象更加鲜明,符合豫剧“接地气、重生活”的表演风格,常香玉先生在演绎中,结合自身嗓音特点,对唱腔进行了创新,如将“豫西调”的深沉与“豫东调”的明快结合,形成了独特的“常派”唱腔,使该剧成为豫剧艺术的里程碑之作。

相关问答FAQs

Q1:《五世请缨》中佘太君的形象为何能成为经典?

A1:佘太君的经典形象源于其“忠、勇、仁、智”的立体塑造,她既是杨家的“精神领袖”,以“五世忠良”的家国担当感动观众;又是“平凡的英雄”,百岁高龄仍不惧生死,唱腔中既有对家人的柔情,又有对奸臣的怒斥,还有对胜利的渴望,常香玉先生通过细腻的表演,将佘太君的“老当益壮”与“巾帼豪情”融为一体,使其超越了时代限制,成为戏曲舞台上的不朽形象。

Q2:豫剧《五世请缨》的经典唱段有哪些艺术特点?

A2:其经典唱段的艺术特点可概括为“高亢激越、情感饱满、方言韵味”,唱腔以豫剧“梆子腔”为基础,板式多变,如【慢板】抒情叙事,【快板】表现激烈战斗,【垛板】突出坚定信念;唱词多采用河南方言,质朴生动,如“拼我这老骨头再出征”一句,直白却充满力量;旋律上常运用“滑音”“甩腔”等技巧,既展现豫剧的乡土气息,又凸显人物情感的跌宕,使唱段既有艺术性,又有感染力。