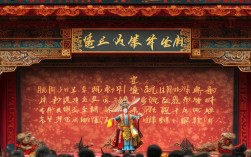

在豫剧艺术的长河中,“包公十三铡”是包公戏系列的核心符号,象征着包拯“铁面无私、执法如山”的精神内核,这十三铡并非随意排列,而是根据罪犯身份、罪行轻重有着严格的等级划分,其中第七铡——“乌金铡”,更是专门针对地方贪官污吏的“肃贪之剑”,承载着古代百姓对清官政治的朴素向往。

乌金铡的形制在豫剧舞台别具一格:刀身长约三尺,通体乌黑,刃口泛着冷峻的寒光,刀面刻有“明镜高悬”四字,刀柄为蟠龙纹样,象征皇权对地方吏治的监督与授权,其“乌金”之名,既暗喻“乌纱金印”的官员身份,又警示贪官“莫贪不义之财,否则将身败名裂”,在传统剧目设定中,乌金铡的使用对象为州县、府道等地方官员,他们手握实权却鱼肉乡里,罪行包括贪墨赈灾银两、草菅人命、结党营私等,属于“十三铡”中“惩治贪腐”的核心利器。

豫剧《乌金铡》是展现第七铡的经典剧目,故事讲述河南知府孙文仪借修河之机侵吞银两,致使河堤溃决,百姓流离失所,包公奉旨查案,面对孙文仪的狡辩与朝中权贵的说情,毅然亮出乌金铡,在“铡场”一折中,演员通过“甩发”“髯口功”等技巧,将包拯的愤怒与决绝展现得淋漓尽致:他拍案而起,高唱“乌金铡下斩贪官,不惧权势与皇亲”,刀光闪过,孙文仪人头落地,台下观众往往报以雷鸣般的掌声,这一情节不仅是戏剧高潮,更是百姓对“惩治贪腐”的集体心理投射——在封建时代,唯有包公这样的清官,敢用乌金铡打破“官官相护”的潜规则。

“十三铡”的等级划分体现了古代法律的“身份差异”,但乌金铡的特殊性在于,它直面基层腐败,与百姓生活最贴近,相较于“龙头铡”专斩皇亲、“虎头铡”专处高官,“乌金铡”更像是一把“悬在地方官头顶的利剑”,警示他们“在其位谋其政”,在豫剧表演中,乌金铡的出场通常伴随急促的锣鼓点与“急急风”板式,营造出紧张肃杀的氛围,而演员对铡刀的“耍刀”动作,如“背花”“抛接”等,既展现舞台张力,也强化了法律的威严不可侵犯。

| 序号 | 铡刀名称 | 使用对象 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 1 | 龙头铡 | 皇亲国戚 | 皇权尊严,法不容情 |

| 2 | 虎头铡 | 朝廷命官(一品以上) | 法纪严明,高位难逃 |

| 3 | 狗头铡 | 平民百姓 | 法律平等,王子犯法与庶民同罪 |

| 4 | 蟒蛇铡 | 叛国者 | 诛灭奸邪,维护国家统一 |

| 5 | 獬豸铡 | 不孝者 | 天理昭彰,以孝为先 |

| 6 | 青龙铡 | 贪墨者(中央官员) | 清正廉洁,杜绝贪腐 |

| 7 | 乌金铡 | 地方官员(州县以下) | 吏治清明,肃清基层 |

| 8 | 白虎铡 | 渎职者 | 警示后人,恪尽职守 |

| 9 | 朱雀铡 | 奸佞者 | 明辨是非,铲除佞臣 |

| 10 | 玄武铡 | 恶霸 | 除暴安良,保护百姓 |

| 11 | 金铡 | 宗室成员 | 宗法尊严,维护血缘正统 |

| 12 | 银铡 | 武将 | 军纪如铁,赏罚分明 |

| 13 | 铜铡 | 商贾(违法者) | 市井公平,规范经济秩序 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的“包公十三铡”是否真实存在于历史中?

A1:“包公十三铡”并非历史真实存在的刑具,而是戏曲艺术基于包拯“清官”形象的文学创造,历史上的包拯虽以“刚正不阿”著称,但宋代并无“十三铡”的记载,这一设定是元明以来戏曲艺人为了强化戏剧冲突、寄托百姓对公平正义的向往而逐渐形成的艺术符号,体现了“艺术源于生活,高于生活”的创作规律。

Q2:第七铡“乌金铡”与其他铡刀相比,为何更受基层观众关注?

A2:乌金铡更受基层观众关注,核心原因在于其“贴近民生”,地方官员直接管理百姓的衣食住行,他们的贪腐行为(如克扣救济粮、强占民田等)对百姓的伤害最直接、最深刻,乌金铡专门针对这类“蝇贪蚁腐”,在戏剧中展现了“即使官职不高,只要作恶多端也难逃法网”的情节,恰好契合了普通百姓“盼清官、反贪官”的心理诉求,因此更具情感共鸣和现实意义。