刘新民是豫剧界德高望重的表演艺术家,也是豫剧唐派艺术的创始人之一,他的艺术成就与河南深厚的文化底蕴密不可分,关于他的籍贯,明确记载为河南省商丘市柘城县,柘城县地处豫东平原,历史悠久,是中原文化的重要发祥地之一,这里不仅有着丰富的民间艺术土壤,更孕育了众多戏曲人才,刘新民便是从这里走出的一位豫剧大家。

1937年,刘新民出生于柘城县的一个普通农民家庭,自幼便受到当地豫剧文化的熏陶,豫剧在河南及邻近地区有着广泛的群众基础,而豫东地区的豫剧风格以高亢激越、豪放质朴见长,这种地域艺术特色深刻影响了刘新民的演唱风格,少年时期,他因家境贫寒,未能接受系统教育,却对戏曲展现出超乎常人的天赋,常常跟着村里的戏班子跑场子,模仿演员的唱腔和身段,久而久之,被一位路过的豫剧艺人发现,收为关门弟子,从此正式踏上戏曲之路。

在艺术成长的道路上,刘新民并未局限于家乡的小舞台,他先后辗转于河南各地的豫剧团,刻苦学习生、旦、净、丑等行当的表演技艺,尤其以老生行当的钻研最为深入,他博采众长,不仅继承了豫剧传统流派的精髓,更结合自身嗓音条件(音域宽广、音色醇厚)和时代审美需求,对豫剧的唱腔、念白、表演进行了大胆革新,经过数十年的舞台实践,他逐渐形成了独具特色的“唐派”艺术风格,其唱腔兼具豫东调的奔放和豫西调的委婉,既有“大本腔”的浑厚,又有“二本腔”的高亢,表演上则注重“以情带声、声情并茂”,塑造了一系列深入人心的舞台形象。

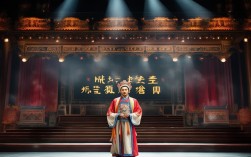

刘新民的籍贯——柘城县,不仅是他的出生地,更是他艺术灵感的源泉,他曾多次在采访中提到,家乡的方言、民歌、民间故事,都成为他创作角色的养分,他在《三哭殿》中饰演的唐太宗,既有帝王的威严,又融入了豫东农民的质朴与幽默,这种接地气的表演风格,正是家乡文化在他艺术生涯中的投射,他不仅将豫剧艺术推向了新的高度,更让柘城这座小城因“豫剧唐派故里”而为人熟知。

为了更清晰地展现刘新民的艺术生涯与籍贯文化的关联,以下表格梳理了他的关键经历与柘城文化背景的互动:

| 时间阶段 | 艺术经历 | 柘城文化影响体现 |

|---|---|---|

| 童年时期(1930s-1940s) | 受家乡戏班熏陶,模仿戏曲表演 | 柘城民间豫剧活动的耳濡目染 |

| 少年学艺(1950s初期) | 被豫剧艺人收为徒弟,系统学习基本功 | 豫东地区“高调豫剧”的唱腔启蒙 |

| 青年发展(1950s-1960s) | 加入地方剧团,广泛涉猎各行当技艺 | 柘城方言的语调特点融入念白 |

| 中年创新(1970s-1980s) | 形成唐派艺术风格,代表作问世 | 家乡民间故事元素启发角色塑造 |

| 晚年传承(2000s后) | 收徒传艺,推动豫剧进校园 | 以柘城为根基,弘扬豫东文化精神 |

刘新民的艺术成就,离不开河南这片戏曲沃土的滋养,而他的籍贯柘城县,则是他艺术生命的起点和文化根基,他用一生的实践证明,地方文化是戏曲艺术发展的源泉,而艺术家又可以通过自身的创新,让地方文化焕发新的生机。“豫剧唐派”已成为中国戏曲百花园中的一朵奇葩,而刘新民作为柘城走出的戏曲大师,其名字永远与家乡、与豫剧紧密相连。

相关问答FAQs

问:刘新民创立的“豫剧唐派”有哪些核心艺术特色?

答:豫剧唐派以“唱腔刚柔并济、表演形神兼备”为核心特色,唱腔上,刘新民融合豫东调的高亢与豫西调的婉转,创造“夹板腔”“脑后音”等技巧,音域宽广且富有张力;表演上,他注重“情、理、技”的统一,无论是帝王将相还是平民百姓,都能通过细腻的眼神、身段和念白塑造鲜活人物;剧目上,多选取历史题材和民间故事,兼具思想性与观赏性,代表作如《三哭殿》《血溅乌纱》《七品知县审诰命》等,均体现了唐派艺术的深厚底蕴。

问:刘新民对豫剧艺术的传承与发展有哪些重要贡献?

答:刘新民的贡献主要体现在三个方面:一是艺术创新,他打破传统豫剧流派的界限,创立了具有鲜明个人风格的“唐派”,丰富了豫剧的唱腔体系和表演语汇;二是人才培养,他收徒严谨,培养了李树建、贾文龙等一大批优秀演员,这些弟子如今已成为豫剧界的中坚力量;三是文化传播,他积极推动豫剧进校园、下基层,并通过现代媒体传播豫剧艺术,让更多人了解和喜爱豫剧,为这一传统艺术的传承与发展注入了新的活力。