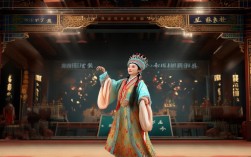

朱宝光作为京剧奚派艺术的杰出传人,其舞台艺术以“唱腔苍劲醇厚、表演细腻传神”著称,在数十年的艺术生涯中,他不仅精准继承了奚啸伯先生“以情带声、声情并茂”的表演精髓,更在传统戏与新编剧目的探索中,形成了独特的艺术风格,以“烟”为意象的京剧唱段,无论是传统戏中的边塞苍茫、隐逸情怀,还是新编历史剧中的家国忧思,都通过他极具感染力的演绎,成为京剧舞台上的经典片段,这些唱段中的“烟”,既是具象的景物描写,更是人物内心情感的外化,承载着深厚的文化内涵与艺术张力。

“烟”意象在京剧唱段中的文化意蕴与朱宝光的演绎

京剧作为综合性的舞台艺术,唱段的魅力往往离不开“意象”的运用。“烟”作为中国传统文学中的经典意象,在京剧唱词中常与“景”“情”交融,或渲染氛围,或寄托心志,在朱宝光演绎的唱段中,“烟”的意象呈现出多维度的审美内涵:

在传统戏《珠帘寨》中,他饰演的李克用(沙陀国王)有一段“昔日有个三大贤”的唱段,虽未直接提及“烟”,但通过“坐雕鞍再劝贤弟宝帐安眠”的唱词,结合朱宝光醇厚的“脑后音”,营造出边塞烽烟未息、英雄暮年犹壮的苍茫意境,这里的“烟”是历史的烽烟,暗示着乱世征伐的背景,而李克用“三晃肩”的身段配合唱腔,将“烟”的厚重感与人物豪放不羁的性格融为一体。

在新编历史剧《林则徐·虎门销烟》中,朱宝光塑造的林则徐形象则赋予“烟”全新的时代内涵,该剧“销烟台上”的核心唱段“烟锁虎门三千里,火映珠江十万重”,以“烟”开篇,既描绘了销烟时浓烟蔽日的实景,更隐喻着鸦片之毒对民族的侵蚀,朱宝光在处理这句唱词时,运用奚派“擞音”技巧,“烟”字以脑后音送出,声音如沉钟浑厚,拖腔处似断似连,既表现了“烟”的缭绕升腾,又传递出林则徐“焚尽毒瘴消民瘼”的坚定决心,当唱到“留得清白照汗青”时,他眼神陡然明亮,音色转为清越,与“烟”的厚重形成对比,凸显出人物“苟利国家生死以”的家国情怀。

朱宝光“烟”主题唱段的唱腔与表演艺术特色

朱宝光对“烟”意象的演绎,离不开对奚派唱腔的精准传承与个人创新,奚派唱腔以“简洁流畅、韵味醇厚”为特点,强调“字正腔圆、以情带声”,而朱宝光在此基础上,结合“烟”的意象特点,形成了独特的艺术处理:

在唱腔设计上,他注重“声”与“景”的呼应,例如在《四郎探母·坐宫》中,杨延辉“猜心事泪珠抛”的唱段,虽无“烟”字,但通过“脑后音”的弱收处理,如“烟”之轻渺,将杨延辉身陷番邦、思母不得的愁绪具象化,而在《野猪林·长亭》中,林冲“大雪飘扑人面”的唱段,朱宝光用“嘎调”表现“风雪交加”的凛冽,再用“滑音”模拟“烟”的流动,使听众仿佛置身于“风卷雪幕如烟舞”的意境之中。

在表演上,他通过“眼神”“身段”等手段,让“烟”可感可知。《林则徐》中,当唱到“浓烟滚滚遮天日”时,他右手猛然抬起,五指张开如拨开浓烟,眼神凝视远方,配合唱腔的起伏,将“烟”的压迫感与林则徐的愤慨融为一体;而在《珠帘寨》中,他通过“三捋髯”的动作,结合唱腔的顿挫,让“烟”的沧桑感与李克用的老练形象相得益彰,这种“声随情动、形与神合”的表演,使“烟”不再是抽象的意象,而是成为连接人物内心与舞台场景的纽带。

不同版本“烟”主题唱段的演绎对比

为更直观展现朱宝光对“烟”意象的处理,以下对比奚派创始人奚啸伯、朱宝光及当代奚派传人张克在同类唱段中的演绎差异:

| 艺术家 | 唱段出处 | “烟”意象处理特点 | 情感侧重 |

|---|---|---|---|

| 奚啸伯 | 《珠帘寨》 | 唱腔简洁,“烟”以虚指,重在历史氛围营造 | 英雄豪迈中带一丝苍凉 |

| 朱宝光 | 《林则徐·虎门销烟》 | “烟”与“火”结合,擞音模拟烟之缭绕,声情激越 | 家国大义与民族气节 |

| 张克 | 《野猪林·长亭》 | “烟”融入风雪,用滑音表现烟之流动,节奏舒缓 | 个人悲愤与命运无常 |

从对比可见,朱宝光在继承奚派“以简驭繁”的基础上,更注重“烟”的时代性与情感张力,使传统意象焕发新的生命力。

相关问答FAQs

问:朱宝光京剧唱段中的“烟”具体出自哪些剧目?这些唱段在京剧史上有何价值?

答:朱宝光演绎的以“烟”为核心的唱段,主要集中在新编历史剧《林则徐·虎门销烟》《珠帘寨》(传统戏改编版)等剧目中。《林则徐》中的“烟锁虎门”唱段,将传统“烟”意象与近代历史事件结合,突破了京剧老生唱段多以“历史传说、文人情怀”为题材的局限,为京剧表现近现代题材提供了艺术范例;而《珠帘寨》中的“烟”则通过边塞背景的渲染,强化了京剧“文戏武唱”的美学特征,丰富了传统人物形象的塑造维度,这些唱段的价值在于,既延续了京剧“意象抒情”的艺术传统,又通过“烟”的意象创新,拓展了京剧唱段的表现力与思想深度。

问:奚派唱腔在表现“烟”的意境时,有哪些独特的发声技巧?朱宝光是如何运用这些技巧的?

答:奚派唱腔表现“烟”的意境,主要依赖三大发声技巧:一是“脑后音”,通过共鸣位置后移,发出浑厚深沉的音色,模拟“烟”的厚重感与升腾感;二是“擞音”,在音符上加入细微的波动,如“烟”之缭绕变幻;三是“气口控制”,通过气息的顿挫与连贯,表现“烟”的聚散流动,朱宝光在运用这些技巧时,强调“情”的主导:在《林则徐》中,他用“脑后音”强化“烟”的压迫感,以表现民族危机;在《珠帘寨》中,则用“擞音”的轻巧处理,传递英雄的洒脱,他常说“技巧是壳,情感是核”,因此无论是何种技巧,最终都服务于人物内心与“烟”意象的融合,使唱腔既有技术含量,又有情感温度。