京剧《文昭关》是传统老生戏的经典剧目,取材于《东周列国志》,讲述伍员(伍子胥)父兄被楚平王冤杀后,逃亡吴国路经昭关,因关口盘查严密,一夜愁白头发,最终在义士东皋公、皇甫讷帮助下蒙混过关的故事。“伍员在头上”这一表述,指向的不仅是伍员头部的造型变化,更是京剧艺术通过“头”这一核心载体,集中展现人物心境、戏剧冲突与审美特质的重要手法,从逃亡时的狼狈到昭关前的绝望,再到过关后的释然,伍员的头部造型——无论是白发、面容还是头饰——都成为人物情感与剧情推进的“视觉密码”。

头部造型:从“青丝”到“白发”的悲情外化

伍员的头部造型变化,是《文昭关》中最具冲击力的视觉符号,其核心是“白发”的运用,京剧艺术不拘泥于现实逻辑,通过夸张的“一夜白头”处理,将伍员内心的悲愤、焦虑、绝望具象化为可见的“白发”,形成强烈的戏剧感染力。

白发的象征与层次

在传统京剧扮相中,伍员的白发并非简单的“全白”,而是通过“掺白”(黑发中夹杂白发)、“半顶白”(前半部白发,后半部黑发)到“满头白”的渐变过程,对应剧情发展阶段:

- 逃亡初期(如“浣纱记”情节后):伍员戴黑色软罗帽,面色微带疲惫但眼神坚毅,黑发象征其复仇意志未消,尚存希望。

- 困守昭关前:因关口悬赏捉拿,伍员躲藏荒郊,此时头戴白色高方巾(或素罗帽),鬓角已见斑白,面部用“揉脸”技法,在颧骨、眼窝处加深皱纹,眼神中充满焦虑,白发象征压力下的身心崩溃。

- 昭关唱段“一轮明月”后:核心唱段“一轮明月照窗前”中,伍员甩动白发(甩发功),白发从“掺白”变为“满头银丝”,面部油彩加重,眼窝凹陷、嘴角下垂,白发成为“愁”的极致外化——不仅是生理变化,更是对命运无常的控诉。

这种“白发渐变”的处理,超越了现实逻辑,却符合京剧“写意”美学:观众通过头发的颜色变化,直观感受到人物从“隐忍”到“崩溃”的心理转折,白发成为“悲情”的视觉锚点。

面容与眼神:头部造型的“情绪枢纽”

伍员的头部造型不仅包括头发与头饰,面容的神态与眼神更是传递情感的核心,京剧讲究“观相知心”,面部的细微变化通过“功法”放大,成为观众理解人物内心的窗口。

面容的“揉脸”与“勾脸”

伍员属老生行当,面部妆容以“本脸”(接近肤色)为基础,通过“揉脸”(手指揉搓油彩)表现憔悴感:

- 初上场的“忧容”:眉头微蹙,颧骨处略施暗红油彩,表现奔波后的疲惫,但下颌线条紧绷,隐含不屈。

- 昭关前的“愁容”:眼窝、法令纹加深,用灰色油彩勾勒“泪沟”,嘴角下垂,形成“苦瓜脸”,突出“一夜白头”后的绝望。

- 过关后的“释然”:过关后伍员脱去白色高方巾,换黑色软罗帽,面部油彩变淡,眼神从阴郁转为明亮,面容舒展,象征重获新生。

眼神的“聚焦”与“游离”

京剧表演中,“眼法”是头部造型的灵魂,伍员的眼神随剧情变化呈现三种状态:

- 逃亡时的“警惕”:眼神快速转动,瞳孔聚焦,头部微侧,时刻观察四周,体现“惊弓之鸟”的紧张。

- 昭关前的“呆滞”:唱“似猛虎困在笼中内”时,眼神失焦,直视前方,头部轻微颤抖,表现精神濒临崩溃。

- 过关后的“坚毅”:与东皋公对视时,眼神突然锐利,头部抬起,下颌微扬,暗示复仇意志的回归。

这种“以眼带头”的处理,让头部造型不再是静态的“装饰”,而是动态的“情绪载体”,观众无需台词,仅通过眼神与面容,便能读懂人物的内心波澜。

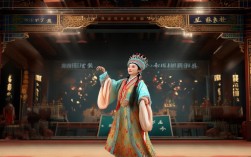

头饰与功法:头部造型的“动态美学”

京剧头饰不仅是身份标识,更是表演的“辅助工具”,伍员的头部造型通过“头饰变化”与“功法结合”,形成“静中有动”的审美效果。

头饰的“身份”与“心境”象征

伍员的头饰随身份与处境变化:

- 软罗帽:逃亡时的常用头饰,黑色绸缎制成,帽檐柔软,象征平民身份的隐匿与狼狈,演员可通过甩动帽檐表现焦虑(如“摇帽功”)。

- 高方巾:白色或素色,士人阶层常用,伍员在昭关前改戴高方巾,既暗示其“士”的身份,又通过白色强化悲情,帽顶的“折痕”象征命运的多舛。

- 甩发功:白发是甩发功的核心道具,伍员在唱“恨平王无道害忠良”时,突然甩动白发,白发如银浪般散开,配合“跪蹉”身段,将悲愤推向高潮;过关后甩发则变为“轻甩”,表现释然。

头部功法的“程式化”表达

京剧“五法”(手、眼、身、法、步)中,“眼法”与“头法”紧密结合,伍员的头部动作有严格程式:

- 点头:表现自嘲(如“我好比”唱段中,轻微点头,暗示对命运的无奈)。

- 摇头:表现抗拒(如“昭关难渡”时,左右摇头,拒绝放弃)。

- 晃头:表现眩晕(如“一夜白头”后,轻微晃头,暗示精神恍惚)。

这些头部动作与唱腔、身段同步,形成“唱做一体”的表演体系,让头部造型成为“可听可见”的艺术语言。

流派差异:头部造型的“个性诠释”

不同京剧流派在演绎伍员时,对头部造型的处理各有侧重,体现流派的审美差异。

| 流派 | 头发处理特点 | 面容神态特点 | 功法侧重 |

|---|---|---|---|

| 余派(余叔岩) | 白发“掺白”自然,层次分明 | 面部妆容清淡,以眼神传递悲愤 | 甩发功含蓄,重“眼神收放” |

| 马派(马连良) | 白发“半顶白”,突出“英气” | 面部线条硬朗,愁中带刚 | 头部转动幅度大,重“身段协调” |

| 谭派(谭鑫培) | 白发“满头白”,强调“极致悲” | 面部油彩浓重,皱纹深刻 | 甩发功夸张,重“情绪爆发” |

例如余派传人孟广禄演绎伍员时,白发处理偏“写实”,眼神内敛,头部动作幅度小,突出“文戏武唱”的含蓄;而马派传人张学津则强调“白发中的英气”,头部转动干脆利落,体现伍员“外柔内刚”的性格,这种流派的差异,让“伍员在头上”的呈现更加丰富多元。

相关问答FAQs

Q1:京剧《文昭关》中伍员“一夜白头”的情节,是否符合历史真实?

A1:历史上伍子胥过昭关确有记载(《史记·伍子胥列传》:“昭关,险厄之地,车不能方轨,马不能并驰”),但“一夜白头”是京剧的艺术夸张,史书仅记载伍子胥“愁思”,而京剧通过“白发”这一视觉符号,将抽象的“愁”具象化,既符合戏剧冲突需要,也体现了京剧“写意”的美学特征——不追求历史细节的真实,而追求情感的真实。

Q2:京剧演员在演绎伍员“一夜白头”时,如何通过头部造型表现“悲而不伤”的审美境界?

A2:京剧讲究“哀而不伤”,伍员的头部造型虽以“白发”“愁容”为核心,但通过“功法控制”避免过度悲戚,例如甩发功时,白发虽甩得有力,但眼神始终保持“坚毅”;面部妆容虽憔悴,但下颌线条紧绷,暗示“复仇未止”,这种“悲中带刚”的处理,既让观众感受到人物的痛苦,又不会陷入纯粹的消沉,符合京剧“美善相乐”的审美传统。