耿其昌作为当代京剧老生行当的代表性艺术家之一,其京剧演唱专辑不仅是传统艺术传承的重要载体,更是展现个人艺术风格与时代审美融合的典范,专辑以“守正创新”为核心,既保留了老生艺术的精髓,又在唱腔处理、情感表达上融入个人理解,为京剧爱好者提供了丰富的听觉体验,也为青年演员学习研究提供了宝贵范本。

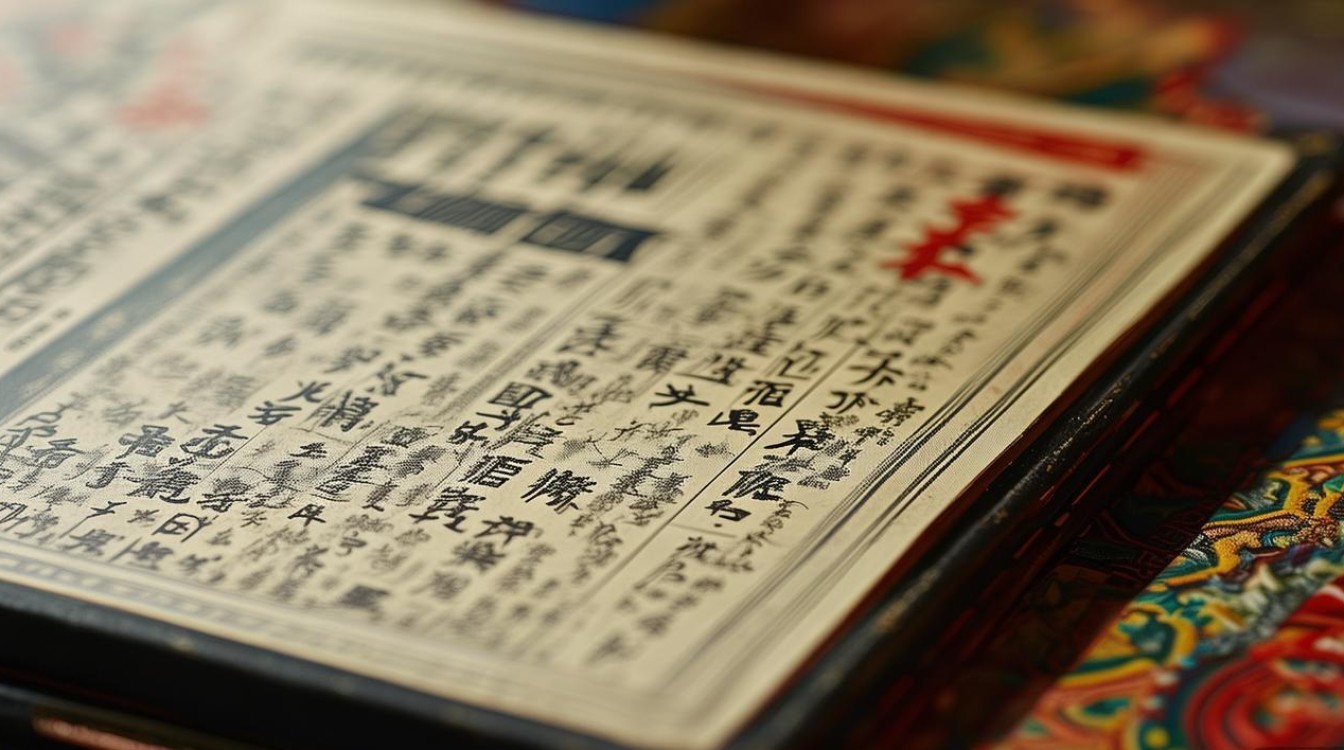

专辑收录曲目涵盖传统戏、新编历史剧及现代戏选段,时间跨度从耿其昌早年的成名作到近年舞台沉淀的精品,系统呈现了其艺术生涯的演进轨迹,传统戏部分以“老三桩”(《定军山》《阳平关》《战太平》)为代表,唱腔高亢激越,吐字铿锵有力,尽显马派(马连良)的潇洒灵动与谭派(谭鑫培)的苍劲醇厚;新编历史剧如《大唐贵妃》《梅兰芳》中的选段,则在遵循传统板式的基础上,融入交响乐伴奏,拓宽了京剧音乐的张力;现代戏《红灯记》《沙家浜》的选段则突出“以情带声”,通过细腻的气口处理与节奏变化,塑造出有血有角的英雄形象,整体而言,专辑在剧目选择上兼顾经典性与时代性,展现了对京剧艺术多维度探索的成果。

耿其昌的演唱风格以“字正腔圆、声情并茂”著称,尤其注重“唱念做打”的协调统一,在唱腔技巧上,他擅长运用“擞音”“颤音”等装饰音,增强旋律的层次感,如《四郎探母》“坐宫”选段中“叫小番”的拖腔,既保留了马派的俏皮,又通过尾音的轻收传递出杨四郎思乡的隐痛;念白方面,他坚持“湖广音中州韵”,结合角色身份调整语速与音色,如《赵氏孤儿》中程婴的念白,苍老中带着坚毅,悲愤中透着智慧,极具感染力,专辑中的伴奏设计也颇具匠心,京胡、月琴等传统乐器与钢琴、大提琴的融合,既不失京剧的“韵味”,又增添了现代审美所需的厚重感,尤其在《大登殿》选段中,板鼓的急促与弦乐的舒缓形成对比,烘托出薛平贵登基时的威严与喜悦。

为了更直观展现专辑的艺术特色,以下选取部分代表性剧目进行分析:

| 剧目名称 | 唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 《定军山》 | 西皮流水板,节奏明快,吐字如“大珠小珠落玉盘”,拖腔刚劲有力 | 表现黄忠老当益壮的豪迈气概与对刘备的赤胆忠心 |

| 《大唐贵妃》 | 二黄慢板转原板,旋律婉转,融入昆曲“水磨腔”的细腻,伴奏加入弦乐烘托 | 刻画杨贵妃与唐玄宗的深情与无奈,悲剧感中透着华美 |

| 《红灯记》 | 西皮导板回龙,高亢激越,字字铿锵,节奏由缓到急,配合锣鼓点增强张力 | 体现李玉和“临行喝妈一碗酒”的革命豪情与视死如归的坚定 |

| 《梅兰芳》 | 反二黄唱腔,低回婉转,气息绵长,尾音处理如泣如诉 | 抒发梅兰芳对京剧艺术的执着与对民族大义的坚守 |

耿其昌的京剧演唱专辑不仅是对个人艺术生涯的归纳,更是对京剧艺术当代发展的思考,他始终强调“戏比天大”,在传承中创新,在创新中坚守,这种艺术理念贯穿专辑始终,对于年轻一代而言,专辑不仅是学习的范本,更启示着京剧艺术需要在尊重传统的基础上,与时代对话,与观众共情,才能在新时代焕发持久的生命力。

FAQs

Q:耿其昌的京剧专辑与同时代老生演员(如于魁智、张建国)的专辑有何不同?

A:耿其昌的专辑更侧重“流派融合”与“情感深度”,其唱腔以马派为根基,广泛吸收谭派、麒派(周信芳)的精华,形成“刚柔并济”的独特风格;而于魁智的专辑更突出“正工老生”的规范与大气,常以“音域宽广、气势磅礴”著称;张建国的专辑则侧重“奚派”的“脑后音”与“擞音”运用,风格更为清秀婉约,耿其昌专辑中新编历史戏与现代戏的比例较高,体现其对京剧题材拓展的探索。

Q:耿其昌在演唱中如何平衡传统唱腔与现代审美的关系?

A:耿其昌主要通过“内核坚守、形式创新”来平衡二者关系,在内核上,严格遵循京剧“字正腔圆、以情带声”的传统准则,保留“湖广音”“板式规范”等核心元素;在形式上,适度调整伴奏编制(如加入交响乐),优化录音效果,并通过节奏变化增强唱腔的流动性,避免传统唱腔的“程式化”带来的疏离感,例如在《大唐贵妃》选段中,虽使用交响乐伴奏,但旋律设计仍以二黄腔为基础,确保京剧的“韵味”不被稀释,实现传统与时代的有机融合。