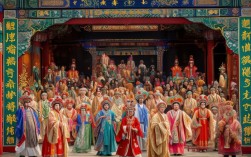

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情,塑造了无数鲜活的舞台形象。“婆母娘”这一角色尤为引人注目,她们或威严持家,或慈爱包容,或精明市井,在“喜怒哀乐”的交织中,成为传统家庭伦理与人性温度的生动载体,从《卷席筒》中刚毅果决的曹夫人,到《秦香莲》里爱恨分明的国太(虽为皇室,却具婆母之威),再到民间小戏里烟火气十足的婆婆形象,豫剧婆母娘的“喜怒”从来不是简单的情绪宣泄,而是折射出时代背景下家庭秩序、女性命运与人性复杂的多棱镜。

婆母娘形象的类型化与“喜怒”根源

豫剧中的婆母娘形象并非千人一面,根据性格与家庭地位的不同,大致可分为三类,其“喜怒”也各有其深层逻辑。

一是威严持家型,以“规矩”为喜怒标尺。 这类婆母娘往往是家庭的核心,如《卷席筒》中的曹夫人,丈夫早逝,她独自支撑家业,对儿媳的要求近乎苛刻:既要恪守妇道,又要勤俭持家,苍娃的哥哥被害后,她因误以为儿媳与人私通而雷霆震怒,甚至欲将儿媳逐出家门,此时的“怒”源于对家庭名誉的守护,对“礼崩乐坏”的恐惧,当苍娃为嫂子顶罪,真相大白时,她又喜极而泣,不仅原谅了儿媳,更对苍娃的义举深感欣慰,这份“喜”是家庭秩序恢复后的安心,是对善良的最终认可,威严型婆母的“喜怒”,本质上是传统宗法制度下“家长权威”的体现,她们用“怒”立规矩,用“喜”奖合规,在严格中维持着家庭的运转。

二是慈爱包容型,以“亲情”为喜怒底色。 与威严型相对,这类婆母娘更注重情感的联结,在一些反映民间生活的豫剧中,常有婆婆心疼儿媳的情节:儿媳因操劳家务而疲惫,婆婆会嗔怪儿子“不体贴自己媳妇”,这是“怒”;儿媳偷偷为婆婆采药治病,婆婆则会捧着药汤泪流满面,这是“喜”,朝阳沟》中栓保的母亲,虽对银环这个城里来的儿媳有过试探(担心她吃不了农村的苦),但当看到银环放下身段学农活、真心为家庭付出时,她从最初的“忧”转为“喜”,甚至像亲闺女般疼爱,慈爱型婆母的“喜怒”没有强烈的戏剧冲突,却更贴近普通人的生活,她们用“怒”表达关切,用“喜”传递温暖,在包容中构建起家庭的温情。

三是市井精明型,以“生计”为喜怒动因。 这类婆母娘多见于市井题材的剧目,她们精打细算、务实本分,情绪往往与家庭生计直接挂钩,儿媳多买了半尺布,她会“怒”其不会过日子;儿子带回一份好工钱,她会“喜”上眉梢,甚至破例做一顿好饭,在《小二黑结婚》的豫剧改编中,三仙娘作为婆婆(或类似长辈角色),反对小二黑与小芹的婚事,起初的“怒”是怕女儿嫁人后自己无人养老,是市井小民对“生存保障”的焦虑;当看到小芹与小黑真心相爱,邻里也纷纷劝说时,她才“转怒为喜”,这份“喜”源于对女儿幸福的最终妥协,更是对“现实压力”的理性妥协,市井型婆母的“喜怒”带着烟火气,她们的“怒”是柴米油盐的琐碎焦虑,“喜”是日子越过越实的踏实满足,生动展现了普通百姓的生活智慧。

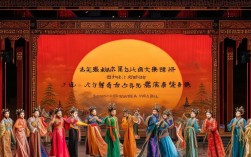

表演艺术中的“喜怒”呈现:从唱腔到身段的情感外化

豫剧婆母娘的“喜怒”不仅通过剧情展现,更通过独特的表演艺术深入人心,演员通过唱腔、身段、眼神的细节处理,让抽象的情绪变得可感可知。

在唱腔上,威严型婆母多用“大本腔”或“老旦腔”,声音苍劲有力,节奏沉稳,如曹夫人斥责儿媳时,唱词多带拖腔,尾音上扬,透着不容置疑的威严;慈爱型婆母则多用“清油腔”或“二八板”,唱腔柔和婉转,节奏舒缓,如栓保娘夸赞银环时,会加入滑音和颤音,字里行间满是疼爱;市井型婆母的唱腔更贴近口语,甚至加入方言词汇,节奏明快,如三仙娘唠叨时,唱词短促,语气词丰富,活脱脱一个“碎嘴婆婆”的形象。

在身段与表情上,威严型婆母的“怒”常通过“甩袖”“顿足”来表现,眉头紧锁,眼神凌厉,让人不敢直视;“喜”时则多为“捋髯”(戴髯口的角色)、“点头”,嘴角微扬,但威严不减,更显“慈威并施”,慈爱型婆母的“怒”多是“假装生气”,会佯装拍打儿媳,眼神却带着笑意;“喜”时则会拉着儿媳的手,轻拍她的背,眼角的皱纹里都盛着温暖,市井型婆母的“喜怒”则更夸张,“怒”时会叉腰、跺脚,声音拔高,引来邻里围观;“喜”时则会拍手、扭身,甚至哼上几句小曲,充满了生活气息。

以下表格归纳了不同类型婆母娘的艺术特征:

| 角色类型 | 代表剧目/人物 | 性格特征 | 表演特点(唱腔/身段/表情) | 经典唱段举例(情绪) |

|---|---|---|---|---|

| 威严持家型 | 《卷席筒》曹夫人 | 刚毅、果断、重规矩 | 大本腔,苍劲有力;身段沉稳,动作利落;眼神威严 | “听罢言来怒火升”(怒)、“苍娃儿做事娘知情”(喜) |

| 慈爱包容型 | 《朝阳沟》栓保娘 | 温和、体贴、重亲情 | 清油腔,柔和婉转;身段亲切,动作舒缓;眼神温和 | “银环她把心来定”(喜)、“你倒是快说话呀”(嗔怒) |

| 市井精明型 | 《小二黑结婚》三仙娘 | 精明、务实、重生计 | 口语化唱腔,节奏明快;身段灵活,动作夸张;表情生动 | “你爹死得早”(焦虑怒)、“小芹这孩子不简单”(欣慰喜) |

婆母娘“喜怒”背后的文化密码

豫剧婆母娘形象的“喜怒”,本质上是传统社会家庭伦理与女性生存状态的缩影,在封建宗法制度下,婆母娘作为家庭中的“长辈女性”,既是礼教的执行者,也是被礼教束缚的个体,她们的“怒”,往往是对“三从四德”“夫为妻纲”等礼教的维护,是传统家庭秩序对个体自由的规训;而她们的“喜”,则是对这种秩序被遵守、被认可的欣慰,是对家庭“父慈子孝”“夫唱妇随”理想状态的向往。

婆母娘的“喜怒”也反映了女性在家庭权力结构中的微妙位置,作为母亲,她们拥有对儿子的天然权威;作为婆婆,她们掌握着对儿媳的评判权,这种权力让她们在家庭中占据重要地位,但也让她们成为家庭矛盾的焦点——既要维护儿子的利益,又要调和儿媳的委屈,自身的情感需求往往被忽视,秦香莲》中的国太,虽为皇室,却因陈世英负心而愤怒,为秦香莲的遭遇而同情,她的“喜怒”既有母亲对儿子的“恨铁不成钢”,也有女性对同类遭遇的共情,这种复杂性让角色更具人性温度。

随着时代的发展,豫剧中的婆母娘形象也在不断演变,现代豫剧中,婆母娘的“怒”不再是对礼教的固守,而是对平等、尊重的呼吁;“喜”也不再是对盲从的奖赏,而是对独立人格的认可,这种变化,既是对传统家庭观念的反思,也是对女性地位提升的艺术呈现。

相关问答FAQs

问:豫剧中的婆母娘角色为何能引发观众强烈的共鸣?

答:豫剧婆母娘形象的共鸣感源于其“真实”与“复杂”,她们的性格、行为贴近普通人的生活:既有威严立规矩的“家长范”,也有心疼儿媳的“慈母心”,还有为生计发愁的“烟火气”,让观众觉得“这就是身边的婆婆”,她们的“喜怒”背后是普世的人性情感:对家庭的责任、对亲情的渴望、对公平的追求,这些情感跨越时代,能触动观众内心最柔软的部分,豫剧通过夸张的表演、接地气的唱腔,将婆母娘的情绪放大,让观众在“笑中带泪”的观剧体验中,感受到传统家庭生活的温度与张力。

问:如何看待豫剧婆母娘角色中的“封建糟粕”与“人性闪光点”?

答:对豫剧婆母娘角色中的“封建糟粕”(如重男轻女、干涉子女婚姻、强调绝对服从等),应放在特定历史背景下理性看待,认识到这是传统社会宗法制度的产物,而非角色本身的“过错”,更要挖掘其“人性闪光点”:如曹夫人对家庭的责任感、栓保娘对儿媳的包容、三仙娘对女儿的爱护,这些情感是超越时代的“人性之美”,在欣赏豫剧时,我们应“取其精华,去其糟粕”,既尊重传统艺术的历史语境,又以现代价值观审视角色,让婆母娘形象中的“真善美”为当代家庭伦理建设提供借鉴,让传统艺术在新时代焕发生机。