当“我想看河南豫剧全场戏”这个念头在脑海中盘旋时,或许是对那穿透力极强的梆子腔心生向往,或许是对戏中人的爱恨情仇感同身受,河南豫剧,这片中原大地孕育的“河南梆子”,早已不是单纯的舞台表演,而是承载着数百年民俗记忆、凝聚着中原儿女精气神的文化符号,一场完整的豫剧全场戏,从开场的“打通”(锣鼓经)到终场的“大团圆”,恰如一部流动的中原史诗,让我们得以在唱念做打中触摸历史的温度,在悲欢离合里读懂人性的复杂。

豫剧:从田间地头到舞台中央的百年回响

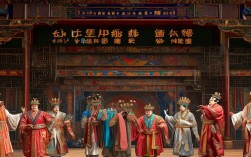

河南豫剧的起源,藏在明清时期中原农耕文明的烟火里,最初,它是农民在田间地头劳作时哼唱的“小调”,结合了陕西秦腔、山西梆子的曲调,又融入了河南方言的韵律,逐渐形成了“河南梆子”的雏形,19世纪末至20世纪初,随着漯河、周家口等商埠的兴起,梆子戏班从乡村走进城镇,在茶楼、戏园里扎下根来,吸收了昆曲、京剧的表演程式,唱腔愈发丰富,形成了豫东调、豫西调、祥符调、豫南调四大流派——豫东调高亢激越,以花旦、小生见长,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”,唱得似山涧清泉般直白爽利;豫西调浑厚深沉,适合老生、青衣,常香玉大师的《拷红》“在绣房中我奉了小姐言命”,每一个字都带着中原大地的厚重与深情;祥符调婉转细腻,阎立派传人阎立品的《秦雪梅》“吊孝》,哭得如泣如诉,让人心碎;豫南调则活泼明快,带着楚风余韵,像《打金枝》中郭子仪与公主的拌嘴,充满了生活气息。

1950年,“河南梆子”正式定名为“豫剧”,这个新名字里,藏着河南人对家乡戏曲的骄傲,从常香玉为抗美援朝捐献“香玉剧社号”飞机,到《朝阳沟》成为反映农村生活的经典现代戏;从《七品芝麻官》中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的民间智慧,到《焦裕禄》里“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的时代精神,豫剧始终扎根泥土、贴近百姓,用最朴素的语言讲述最动人的故事,豫剧已成为中国第一大地方剧种,全国专业剧团超过300个,每年演出超万场,从河南的乡村戏台到国家大剧院,从东南亚的华人社区到欧洲的舞台,豫剧的梆子腔早已响彻四方。

一场豫剧全场戏:在唱念做打中读懂中原美学

完整的豫剧全场戏,是一场融合了唱、念、做、打、音乐、舞美的综合艺术盛宴,每个环节都藏着中原文化的密码。

唱腔:梆子声里的喜怒哀乐

豫剧的唱腔以“真声为主,假声为辅,真假结合”,高音能冲上云霄,低音可沉入心底,穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”,穆桂英的唱腔如战鼓擂动,将一位巾帼英雄的重任在肩表现得淋漓尽致;而《秦香莲》中“见皇姑”一折,秦香莲的“反调”唱得如泣如诉,字字带血,将一个被丈夫抛弃的弱女子的绝望与坚韧刻画得入木三分,豫剧的唱词也极具生活气息,多用方言俚语,如“中”“恁”“恁家”,亲切得就像邻家大哥大姐在拉家常,却又能将历史典故、人生哲理讲得透彻明白。

表演:一招一式皆是故事

豫剧的表演讲究“宁紧勿松,宁拙勿巧”,每个动作都有明确的叙事功能,花木兰》中“趟马”一折,演员通过挥马鞭、跨马步、翻身等动作,无需布景,便让观众感受到花木兰驰骋沙场的英姿;《唐知县审诰命》中七品知县唐成,面对诰命夫人的威逼,用“袖子一甩、胡子一翘”的小动作,既表现出官职卑微的窘迫,又暗藏为民做主的倔强,丑角表演中带着讽刺与幽默,让人在笑声里看透官场百态,武戏更是豫剧的一大亮点,《三打祝家庄》中“扈家庄”的打出手,《对花枪》中罗成与姜桂芝的对枪,刀枪剑戟翻飞间,演员的翻扑跌打干净利落,将中原儿女的豪迈与勇猛展现得淋漓尽致。

服饰与脸谱:穿在身上的历史

豫剧的服饰讲究“宁大勿小,宁宽勿窄”,色彩鲜艳,纹样繁复,不同身份、不同性格的人物,服饰各有讲究:帝王穿黄色蟒袍,绣龙纹;皇后穿凤冠霞帔,缀珠翠;官员穿补服,补子上绣有文禽武兽;平民则穿蓝衫、布裙,朴素接地气,脸谱更是人物性格的“说明书”:包公的黑脸画月牙,象征铁面无私、日断阳夜断阴;关羽的红脸卧蚕眉,代表忠义千秋;曹操的白脸抹豆腐块,暗示奸诈多疑,就连头饰也有讲究,旦角的“大头”(古装头饰)重达三五斤,插满珠翠,走起路来摇曳生姿,既显雍容华贵,又考验演员的功力。

音乐:锣鼓经里的节奏灵魂

豫剧的乐队以“文场”和“武场”为核心,文场有板胡、二胡、笙、笛,武场有板鼓、锣、钹、梆子,梆子是豫剧的灵魂,“哒哒哒”的梆子声,如同中原大地的脉搏,时而急促如骤雨,时而舒缓如溪流,控制着整场戏的节奏,朝阳沟》中“上山”一折,明快的梆子声配合银环和拴保的欢快唱腔,让人仿佛看到年轻人走进山村的雀跃;《打金枝》中“闯宫”一折,紧张的锣鼓声烘托出郭子仪父子闯宫的惊险,让观众的心也跟着悬了起来。

经典全场剧目:从历史长河中走来的故事

想看一场精彩的豫剧全场戏,不妨从这些经典剧目入手,它们或讲述忠孝节义,或描绘市井生活,或歌颂时代精神,每一部都是中原文化的缩影。

| 剧目名称 | 剧情简介 | 核心亮点 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 北朝时期,花木兰女扮男装,替父从军,征战十二年,凯旋后辞官归家 | 常派经典唱腔,“谁说女子不如男”成女性 empowerment 之歌 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英佘太君挂帅,率杨家将出征辽国,展现巾帼英雄的家国情怀 | “辕门外三声炮”的唱腔高亢激越,大刀舞气势恢宏 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲携子上京寻夫,遭陈世美拒认,最终包公铡美伸张正义 | 悲剧张力十足,“杀庙”“见皇姑”等折子戏深入人心 |

| 《朝阳沟》 | 城市知识青年银环下乡,与恋人拴保在朝阳沟扎根农村,经历思想转变 | 现代戏经典,唱词充满生活气息,“亲家母对门坐”至今传唱 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成任七品知县,不畏权贵,审诰命为民除害 | “当官不为民做主”成民间名言,丑角表演诙谐幽默 |

| 《焦裕禄》 | 兰考县委书记焦裕禄带领群众治沙种树,积劳成疾,英年早逝 | 现实主义力作,展现共产党人的初心使命,感人至深 |

如何看一场豫剧全场戏:从“门外汉”到“戏迷”的进阶

若想真正走进豫剧的世界,不妨从以下几步入手:

选对剧目,找到“入门钥匙”

初次观看,建议从现代戏或经典折子戏入手,朝阳沟》贴近生活,语言易懂;《七品芝麻官》情节幽默,容易引发共鸣;若喜欢传统戏,《花木兰》《穆桂英挂帅》的唱腔激昂,武戏精彩,能快速感受豫剧的魅力。

提前“补课”,了解背景故事

豫剧多取材于历史演义、民间传说,提前了解剧情背景、人物关系,能更好地理解戏中情感,秦香莲》讲的是“糟糠之妻不下堂”的传统伦理,《铡美案》背后是“法理与情理”的冲突,带着这些背景去看,定能看得更投入。

走进剧场,感受“现场魔力”

豫剧的魅力,在于现场的感染力,坐在剧场里,看演员的眼神交流、身段翻转,听现场乐队伴奏的梆子声、观众的喝彩声,远比屏幕上看更有冲击力,河南豫剧院大剧院、郑州河南艺术中心小剧场、洛阳豫剧院剧场等,都是看豫剧的好去处,若有机会,不妨去乡村戏台转转,那里的演出更原汁原味,演员与观众的互动也更直接。

学会“品戏”,关注细节之美

看豫剧不只是看热闹,更要看门道:听唱腔的“气口”(换气的技巧),比如常香玉的“气口”控制,唱得字正腔圆、气息绵长;看表演的“眼神”,比如秦香莲见陈世美时的眼神,从期待到失望再到绝望,细微处见真章;赏服饰的纹样,比如皇帝蟒袍上的龙纹“五爪为尊”,官员补子上的“文禽武兽”,都藏着古人的等级观念与审美追求。

豫剧的当代传承:让梆子腔唱响新时代

在娱乐方式多元化的今天,豫剧并未老去,而是在创新中焕发新生,年轻一代的豫剧演员,如李树建、小香玉、吴素真等,既坚守传统,又勇于突破:李树建将《程婴救孤》《清风亭》等传统戏搬上现代舞台,用电影化的叙事手法增强感染力;小香玉创办“小香玉艺术学校”,培养少儿豫剧人才,让梆子腔从娃娃抓起;吴素真则在抖音、B站等平台开设账号,用年轻化的语言讲解豫剧知识,吸引百万粉丝关注。

豫剧与现代科技的结合也让演出形式更丰富:全息技术让《封神榜》中的神仙下凡,VR设备让观众“走进”古代戏台,文旅融合项目中,豫剧实景演出在开封清明上河园、洛阳龙门石窟等地上演,让游客在游玩中感受戏曲之美,从乡村大戏台到云端直播间,从传统剧本到现代题材,豫剧正以更开放的姿态,走进更多人的生活。

相关问答FAQs

问题1:豫剧和京剧在表演风格上有哪些主要区别?

解答:豫剧与京剧虽同属板式变化体戏曲,但风格差异显著,唱腔上,豫剧以“梆子腔”为核心,高亢激越、贴近方言,更强调“真声”的爆发力;京剧则以西皮、二黄为基础,唱腔婉转细腻,真假声结合更自然,且讲究“湖广音中州韵”,表演上,豫剧更生活化,动作幅度大,如趟马、甩袖等程式带有明显的民间舞蹈痕迹;京剧程式化更强,讲究“手眼身法步”的规范,如兰花手、云手等动作更为精致细腻,题材上,豫剧多取材民间故事、农村生活,如《朝阳沟》《刘胡兰》;京剧则侧重帝王将相、历史演义,如《霸王别姬》《贵妃醉酒》,豫剧乐队以板胡、梆子为主,京剧则以京胡、月琴为主,音乐风格也各有特色。

问题2:观看豫剧全场戏时,有哪些“入门”小技巧?

解答:想快速成为“豫剧入门观众”,可以从三方面入手:一是“抓唱腔”,记住几个经典板式,如【二八板】(中速,叙事性强)、【快二八】(急促,表现紧张情绪)、【慢板】(舒缓,抒情),听到不同板式能大致判断剧情走向;二是“认行当”,豫剧的生(男性)、旦(女性)、净(花脸)、丑(喜剧角色)各有特点,如生分老生(稳重)、小生(儒雅),旦分青衣(端庄)、花旦(活泼)、闺门旦(少女),看到不同扮相能快速定位人物;三是“品情感”,豫剧的情感表达直接外放,如忠臣唱腔激昂,奸臣唱腔阴险,悲剧情节多用“哭板”,喜剧多用“流水板”,跟着演员的情绪走,就能感受到戏中人的喜怒哀乐,若实在听不懂方言,不妨提前看字幕或剧情简介,重点感受“唱念做打”的节奏美与韵律美,这也是豫剧的魅力所在。