“狸猫换太子”是中国民间流传极广的传奇故事,以宫廷争斗、冤案昭雪为核心,充满了戏剧张力与伦理反思,豫剧作为河南地方戏的代表,将这一故事改编为经典剧目,以其高亢激越的唱腔、鲜活生动的人物塑造和贴近民间的叙事风格,使其在戏曲舞台上历久弥新。

豫剧《狸猫换太子》的故事源于宋代历史传说,经民间艺人口耳相传,最终在豫剧舞台上形成完整版本,剧情围绕宋真宗的两个妃子——刘妃与李妃展开,刘妃为争宠,与郭槐合谋,用剥皮狸猫替换李妃所生皇子,诬陷李妃产下妖孽,真宗震怒,李妃被打入冷宫,后被郭槐纵火灭口,幸得太监陈琳、宫女寇珠舍命相救,流放民间,多年后,包公陈州放粮,偶遇李妃,查明冤情,最终使真相大白,李妃与皇子(后来的仁宗)相认,奸佞受到惩处,豫剧在改编中强化了“善恶有报”的主题,通过李妃的悲苦命运、寇珠的忠烈牺牲、包公的刚正不阿,传递了民间对正义与道德的坚守。

豫剧版本的独特之处在于其对人物情感的细腻刻画和唱腔艺术的巧妙运用,在唱腔设计上,豫剧充分发挥了“梆子腔”高亢、奔放的特点,不同角色根据身份与情感选择不同板式,李妃作为核心人物,其唱段以“慢板”“二八板”为主,如《受折磨》一折中,用低回婉转的哭腔表现其被诬陷后的悲愤与绝望,“恨刘妃设毒计心肠太狠,害得我母子们两地离分”,字字泣血,感染力极强,刘妃则多用“快板”“流水板”,唱腔尖细刻薄,凸显其阴险毒辣,如《定巧计》一折中,节奏明快的唱腔配合身段,将阴谋者的得意忘形展现得淋漓尽致,包公的唱腔则以“黑头”特有的炸音和浑厚气势,如《见皇姑》一折中,“包拯打坐开封府”一句,如洪钟震响,彰显其铁面无私的品格。

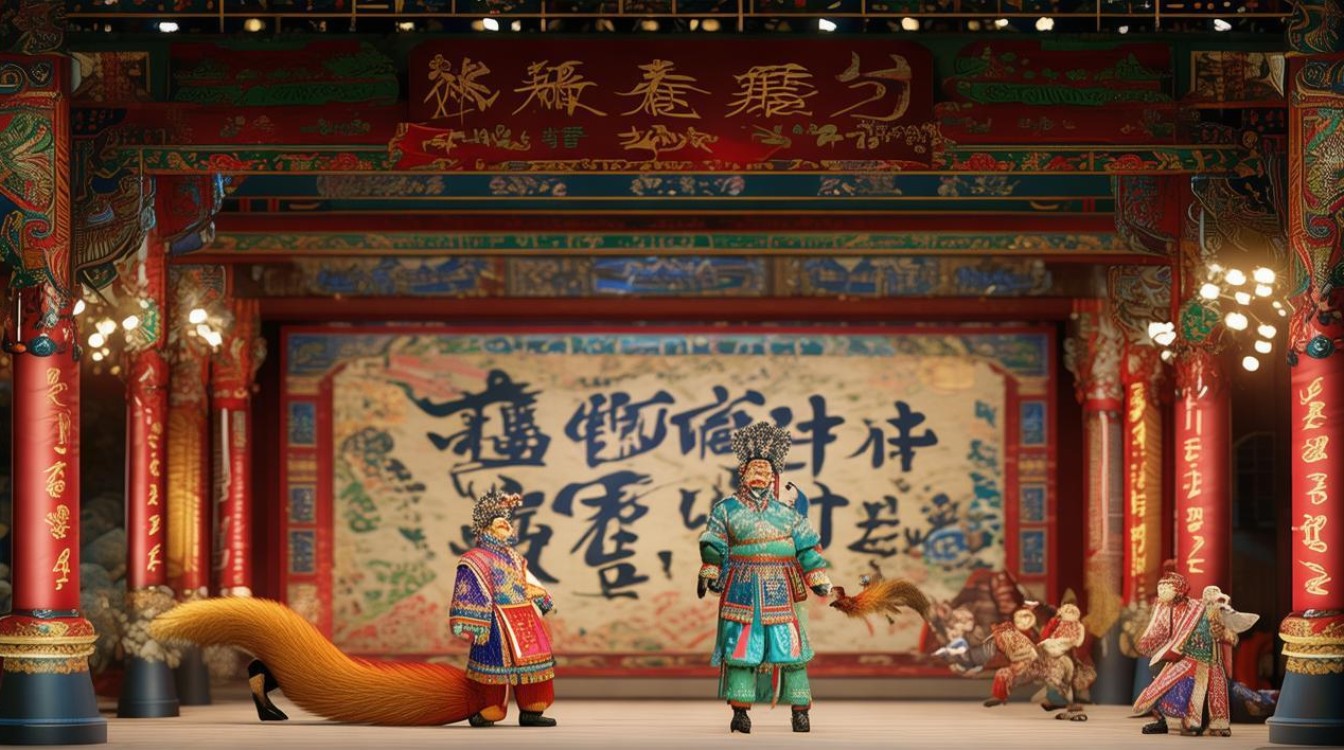

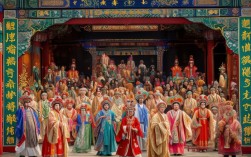

在表演上,豫剧注重程式化动作与生活化细节的结合,李妃流落民间时,青衣的水袖功运用极为讲究,时而掩面悲泣,时而甩袖控诉,通过水舞动的幅度与速度,外化内心的痛苦与挣扎;寇珠舍命救主时,以“抢背”“僵尸”等跌扑技巧,表现其忠勇无畏;包公断案时的“髯口功”和“台步”,沉稳有力,塑造出威严正气的形象,豫剧在舞台美术上虽不追求华丽,但通过简洁的布景(如冷宫的牢笼、开封府的公案)和鲜明的服饰(李妃素衣、刘妃华服、包官黑袍),让观众快速进入情境,聚焦于人物命运与戏剧冲突。

豫剧《狸猫换太子》之所以能成为经典,不仅因其故事本身的传奇性,更因豫剧艺术将宫廷权斗转化为平民视角的情感共鸣,它以“家国同构”的叙事,将个人命运与伦理道德紧密相连,既满足了观众对“善恶终有报”的心理期待,又通过唱腔与表演的独特魅力,展现了豫剧艺术的深厚底蕴,这部剧目仍是豫剧舞台上的常演剧目,新一代演员的演绎更让其焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《狸猫换太子》与其他剧种(如京剧)的版本相比,有哪些独特之处?

A1:豫剧版本更侧重民间叙事与情感直抒,唱腔以梆子腔的高亢激越见长,如李妃的悲苦唱段多用“慢板”拖腔,情感浓烈外放;而京剧版本更偏重程式化表演与宫廷气韵,唱腔以西皮、二黄为主,风格相对婉约,豫剧中寇珠、陈琳等小人物的戏份更重,通过其忠义行为强化民间伦理色彩,京剧则更突出包公的“清官”形象与皇家威严。

Q2:《狸猫换太子》在豫剧中为何能经久不衰?其现实意义是什么?

A2:该剧经久不衰,首先源于其强烈的戏剧冲突与“善恶有报”的普世主题,契合观众的心理期待;豫剧唱腔的感染力与表演的生活化,让故事更易引发共鸣,现实意义上,它传递了“正义必胜”“忠义可贵”的价值观,在当代仍具有道德教化意义,同时作为传统文化载体,展现了豫剧艺术的独特魅力,助力非遗文化的传承与传播。