杨再兴是京剧传统戏中重要的历史人物形象,其故事主要源于南宋抗金名将杨再兴的生平事迹,在京剧舞台上通过《镇潭州》《八大锤》等经典剧目被生动演绎,成为展现忠勇精神与家国情怀的经典角色,杨再兴原为南宋初年农民起义军首领,后归顺岳飞,成为岳家军名将,以骁勇善战著称,最终在小商桥之战中率三百骑金军交战,壮烈牺牲,京剧在历史原型基础上进行艺术加工,通过程式化的表演、丰富的唱腔与武打设计,塑造了一位智勇双全、忠义千秋的英雄形象。

在京剧剧目中,杨再兴的核心故事集中在《镇潭州》与《八大锤》两部作品中,两部剧目分别展现了他不同人生阶段的重要事迹,共同构成其英雄形象的完整脉络。《镇潭州》以杨再兴镇守潭州(今长沙)为背景,金国大将金兀术率军南侵,杨再兴凭借智谋与武艺,以少胜多击退金兵,最终在力战后殉国,剧中“闹帐”“败金兵”“战死”等场次,通过武生的“起霸”“翻跌”“对枪”等技巧,展现其武将风采,而“城头观敌”“自刎明志”等情节则凸显其忠烈气节。《八大锤》则聚焦杨再兴的归宋经历,原为金将的他在与岳家军交战后感念岳飞仁德,主动归顺,剧中“说书”“归宋”等场次以老生的唱功与念白表现其内心的转变,从金将到宋将的身份转变中,强调“识时务”“明大义”的价值取向,两部剧目在情节上既有独立性,又通过杨再兴的人物命运形成呼应,共同传递“精忠报国”的主题。

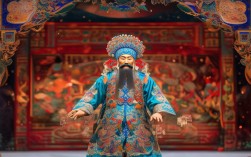

京剧对杨再兴形象的塑造,离不开行当、唱腔与表演程式的精妙结合,其角色行当以武生为主,兼具老生的沉稳与武将的英武,扮相为“扎巾靠”,手持长枪,通过“翎子功”“髯口功”等细节增强表现力,在《镇潭州》中,杨再兴的唱腔以“西皮导板”“西皮流水”为主,节奏明快、高亢激昂,如“金兀术兴人马来势汹涌”一段,通过唱腔展现战局紧张与英雄豪情;武打设计则融入“枪架子”“对枪”“档子”等传统套路,尤其在“战死”一场中,通过“僵尸倒”“抢背”等高难度动作,直观呈现其壮烈牺牲的震撼场面。《八大锤》中,杨再兴归宋后的唱腔转为“二黄慢板”“二黄原板”,旋律舒缓深沉,如“背转身来我好悔”一段,通过低回婉转的唱腔表达其归顺后的释然与决心,与武生戏的火爆形成对比,体现人物性格的多面性,剧中脸谱的运用也颇具深意,杨再兴的脸谱为“十字门脸”,红黑主色调象征忠勇正直,眉间的“月牙纹”暗含其刚毅果决,这些视觉符号与表演程式共同强化了人物的英雄气质。

杨再兴形象在京剧中的传承与传播,不仅是对历史人物的致敬,更承载了传统文化中的忠义价值观,自清代京剧形成以来,《镇潭州》《八大锤》等剧目就成为武行演员的必修戏码,通过一代代艺术家的演绎,杨再兴的故事深入人心,近代表演艺术家盖叫天、厉慧良等均以擅演杨再兴著称,其中盖叫天在《镇潭州》中“战死”一场的“僵尸”绝技,被誉为“形神兼备”,将杨再兴“马革裹尸”的悲壮感推向极致,在当代,这些剧目仍是京剧舞台上的常演剧目,年轻演员通过学习杨再兴的表演,不仅传承了传统武戏技艺,更理解了“忠义”精神在新时代的意义,杨再兴的形象超越了单纯的“武将”符号,成为中华民族面对外敌入侵时不屈精神的象征,其“舍生取义”的品格与京剧艺术形式的结合,实现了历史真实与艺术真实的统一。

相关问答FAQs

Q1:杨再兴在京剧中的行当是什么?他的扮相有何特点?

A1:杨再兴在京剧中的行当以武生为主,部分情节(如归宋后的内心戏)会融入老生的表演元素,其扮相为“扎巾靠”:头戴“紫金冠”(扎巾),身穿“靠”(铠甲),手持“长枪”,足蹬“厚底靴”,脸谱为“十字门脸”,以红、黑为主色,额间勾“月牙纹”,眉眼间画“胆纹”,象征忠勇刚毅、威武果断,靠旗为红底绣金,既突出武将身份,又暗合其“火德星君”转世的民间传说,整体扮相威风凛凛,兼具英气与悲壮感。

Q2:京剧《镇潭州》的核心情节是什么?如何通过表演展现杨再兴的忠烈?

A2:《镇潭州》的核心情节是杨再兴奉命镇守潭州,抵御金兀术率领的大军,面对十倍于己的敌军,他先以“空城计”迷惑金兵,后亲率骑兵突围,最终在力战后自刎殉国,剧中通过三处表演展现其忠烈:一是“观敌”一场,通过“望门”的身段与凝重的眼神,展现战局危急与决心死守;二是“战金兀术”的武打戏,以密集的“枪花”“档子”展现武艺高强,最后因寡不敌众被围;三是“自刎”一场,用“甩发”“僵尸倒”等动作,配合“导板”唱腔“为国家尽忠死无怨”,将“宁死不屈”的忠烈精神推向高潮,让观众在视觉与听觉的双重冲击中感受到英雄的悲壮。