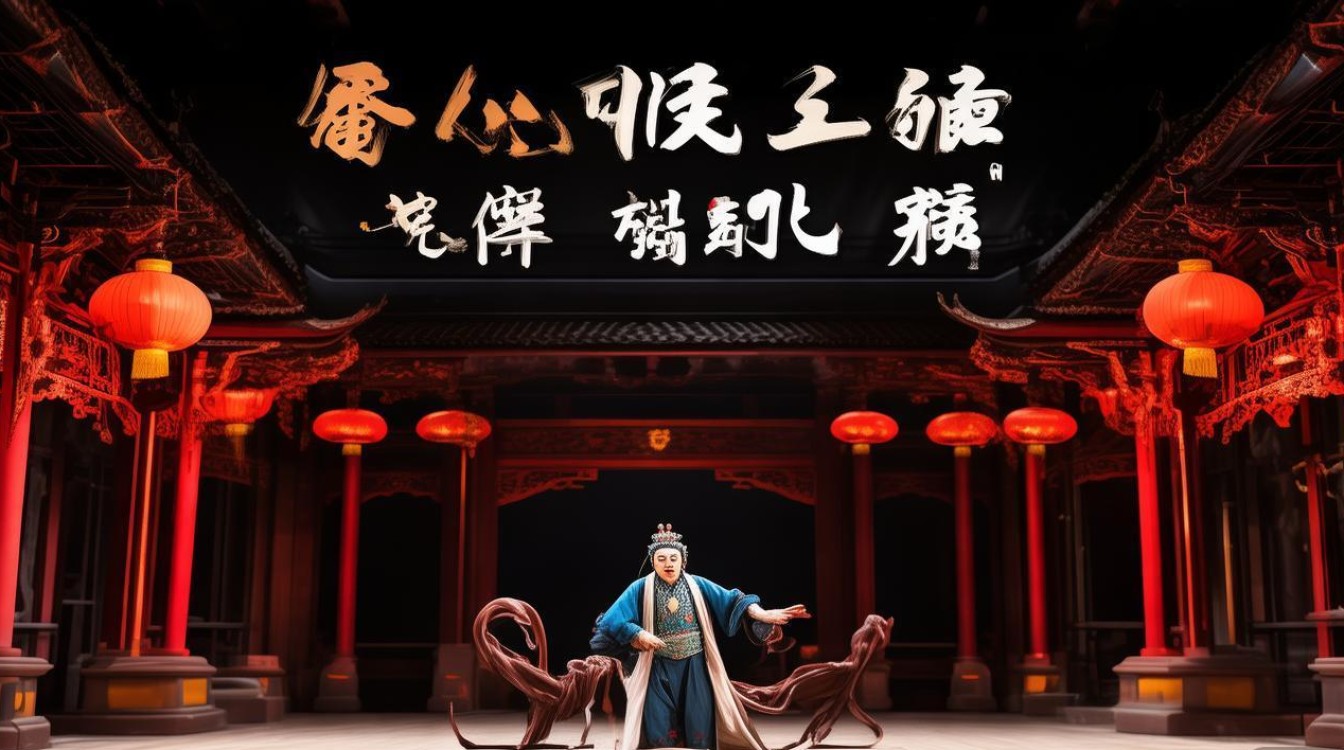

《辕门斩子》是豫剧传统经典剧目,取材于北宋杨家将故事,以杨六郎杨延昭镇守边关、严惩子嗣的冲突为主线,展现了家国情怀与伦理亲情的深刻碰撞,被誉为豫剧“生角戏”的代表作之一,该剧自清代以来久演不衰,以其跌宕的剧情、鲜明的人物和独特的唱腔艺术,成为中原戏曲文化的璀璨明珠。

剧情梗概:忠孝两难的边关风云

故事背景设定在北宋年间,辽国犯边,边关战事吃紧,杨六郎杨延昭奉命镇守三关,其子杨宗保身为少帅,却私自前往穆柯寨盗取降龙木,与寨主穆桂英交战后心生爱慕,两人私自定下婚约,此举违反了杨家“军中无戏言”的铁律,杨六郎得知后勃然大怒,以“临阵招亲、违抗军令”为由,下令将杨宗保绑在辕门外,拟以军法处置。

消息传至天波府,佘太君(杨六郎之母)星夜赶至辕门,跪地求情;八贤王赵德芳亦奉旨前来调解,杨六郎面对母亲与皇上的双重压力,内心陷入“忠君”与“慈父”的激烈挣扎:一边是军令如山的元帅职责,一边是血脉相连的骨肉亲情,在佘太君“留得青山在,不怕没柴烧”的劝诫下,杨六郎同意给杨宗保戴罪立功的机会,命其戴罪出征,破敌赎罪,一场危机方得以化解。

人物形象:刚柔并济的戏剧灵魂

《辕门斩子》的成功,离不开对人物性格的精准刻画,每个角色都承载着鲜明的时代特质与人性温度。

-

杨六郎:作为边关元帅,杨六郎的性格刚正不阿、执法如山,他怒斩亲子,并非冷酷无情,而是深知“军纪废则军队败”,唯有以严明军纪凝聚军心,才能抵御外敌,剧中“辕门外三声炮如同雷震”的经典唱段,以高亢的豫东调展现了他内心的愤怒与决绝,而当面对母亲跪求时,唱腔转为低沉婉转,又流露出对儿子的隐忍之爱,刚柔并济的形象深入人心。

-

佘太君:作为杨家将的“定海神针”,佘太君深明大义,既有母亲的慈爱,又有家国大局的胸怀,她“手托孙儿泪满腮”的唱段,将一位白发人送黑发人的悲恸与“为保杨家世代忠良”的理智融为一体,水袖翻飞间尽显传统女性的坚韧与智慧。

-

杨宗保:少年英雄的典型代表,他既有初生牛犊的勇猛,又有冲动的鲁莽,被绑辕门时,从最初的倔强不服到最终认错悔悟,展现了年轻人的成长轨迹,为剧情增添了青春张力。

艺术特色:唱念做打的豫剧精髓

《辕门斩子》集中体现了豫剧“以唱为主、唱做结合”的艺术特色,其唱腔、表演与程式设计均堪称典范。

唱腔:激越与深沉的交响

豫剧唱腔分“豫东调”“豫西调”两大流派,该剧巧妙融合二者之长:杨六郎的唱段以豫东调为主,音调高亢激越,节奏明快,如“提起来把人愁闷坏俺的杨六郎”,用“炸音”表现愤怒,用“滑音”流露矛盾;佘太君的唱段则以豫西调为主,音色醇厚,如见孙儿时的“小奴才你好大胆”,通过“慢板”“哭腔”抒发悲情,字字含泪,声声入心。

表演:程式化动作的情感外化

剧中“斩子”的核心冲突,通过程式化动作层层递进:杨六郎“甩发”“抖髯”表现怒不可遏;佘太君“跪步”“揉肩”展现苍老与哀求;杨宗保“挣扎”“昂首”凸显少年意气,尤其是杨六郎“提剑”“顿足”的舞台调度,配合鼓点由缓至急,将紧张气氛推向高潮,形成“静场无声,惊心动魄”的艺术效果。

经典唱段与行当搭配

| 角色 | 行当 | 经典唱段选句 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 杨六郎 | 文生 | “辕门外的三声炮如同雷震” | 威严愤怒、军纪如山 |

| 佘太君 | 老旦 | “见孙儿绑在辕门首” | 悲痛欲绝、母爱深沉 |

| 八贤王 | 红生 | “千岁爷在银安把话讲明” | 正直劝解、体恤忠臣 |

文化意蕴:家国同构的伦理密码

《辕门斩子》超越了简单的“忠孝对立”,展现了传统“家国同构”的文化内核,杨六郎“斩子”是“小家”服从“大家”的抉择,佘太君“求情”是“亲情”让位于“大义”,二者看似矛盾,实则统一于“忠君报国”的共同理想,剧中“杨家将满门忠烈”的精神内核,与中原文化“重名节、轻生死”的价值观念一脉相承,至今仍对观众产生着道德教化与精神激励的作用。

相关问答FAQs

Q1:《辕门斩子》中杨六郎为何不顾亲情坚持斩子?

A:杨六郎坚持斩子并非冷酷,而是出于“军纪如山”的考量,作为边关元帅,他深知军队的战斗力源于严明的纪律,杨宗保“临阵招亲”违反了军中铁律,若不严惩,难以服众,更会动摇军心,导致边关失守,他的选择是“大家”利益高于“小家”亲情的体现,展现了杨家将“舍小家为大家”的家国情怀。

Q2:佘太君在剧中如何平衡“母爱”与“军纪”?

A:佘太君并非一味袒护儿子,而是在“母爱”与“军纪”间寻求平衡,她理解杨六郎执法的苦衷,更明白“杨家将”世代忠良的责任,求情时,她以“宗保年幼无知”“留得性命为国家”为由劝说,既表达了母亲的慈爱,又强调了“戴罪立功”的可能性,既维护了军纪的严肃性,又为儿子争取了改过自新的机会,体现了传统女性“外柔内刚”的智慧。