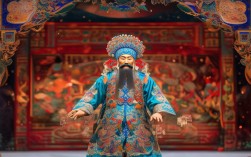

京剧作为中国戏曲艺术的瑰宝,其录音承载着百年梨园的精华与记忆,在众多经典京剧录音中,“青霞丹雪”以其独特的艺术魅力和文化内涵,成为戏迷与研究者关注的焦点,这组录音不仅记录了一段动人的戏曲故事,更凝聚了几代京剧艺术家的心血,堪称京剧录音史上的典范之作。

“青霞丹雪”并非传统京剧的经典剧目名称,而是一组以“忠贞”与“丹心”为主题的新编京剧录音的统称,其名称取自“青霞喻高洁,丹雪表赤诚”的诗意象征,剧目取材于明清传奇《节义廉明》,讲述了女主角沈青霞在丈夫被奸臣陷害后,女扮男装、隐姓埋名,最终手刃仇人、为夫昭雪的故事,改编过程中,创作者在保留传统京剧“唱念做打”精髓的基础上,融入了更丰富的戏剧冲突和人物情感,使故事兼具历史的厚重感与艺术的感染力。

“青霞丹雪”京剧录音最具权威的版本当属1962年中国唱片总公司录制的“音配像”版本,由京剧表演艺术家张君秋(张派创始人)领衔主演,配以叶盛兰、马连良等名家的念白与表演支持,录音历时三个月,在中央人民广播电台录音棚完成,采用当时最先进的单声道录音技术,尽管设备有限,但团队通过精准的麦克风摆位和后期混音,成功捕捉到了演员的嗓音细节与乐器的音色层次,使录音至今仍保持着“原汁原味”的艺术质感,张君秋先生在剧中饰演女主角沈青霞,其“张派”唱腔的华丽婉转、细腻多变,将人物的悲愤与坚忍展现得淋漓尽致,例如剧中的核心唱段“青霜剑起风云骤”,以西皮导板开篇,转快板时节奏紧凑,字字铿锵,慢板处则如泣如诉,尽显“张腔”的“以情带声、声情并茂”之妙。

《青霞丹雪》京剧录音主要版本对比表

| 版本名称 | 录制时间 | 主演 | 流派 | 唱段特点 | 录音质量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1962年音配像版 | 1962年 | 张君秋 | 张派 | 刚柔并济,情感饱满,传统韵味浓 | 单声道,音色温暖 |

| 1985年立体声版 | 1985年 | 李维康 | 张派再传 | 清新明快,融入时代审美 | 立体声,层次分明 |

| 2020年数字修复版 | 2020年 | 王蓉蓉 | 张派 | 保留原味,优化细节 | 数字修复,动态范围广 |

在艺术特色上,“青霞丹雪”的唱腔设计堪称传统与创新的完美融合,以西皮二黄为基础,创作者根据人物情感变化,创新性地融入了“反二黄”“南梆子”等板式,使唱腔更具表现力,丹心一片化碧雪”唱段,以反二黄慢板铺陈,旋律低回婉转,配合张君秋先生标志性的“擞音”和“颤音”,将人物临终前的复杂情感——对家国的眷恋、对奸佞的痛恨、对信念的坚守——层层递进地展现出来,令人动容,表演方面,录音虽无影像,但通过演员的念白与身段提示(如鼓板的节奏变化),听众仍能想象出“剑舞丹青”的经典场面:剑锋流转如笔走龙蛇,水袖翻飞似泼墨写意,文武场的配合恰到好处,京胡的急促与板鼓的铿锵将戏剧张力推向高潮。

“青霞丹雪”京剧录音的文化价值不仅在于艺术上的精湛,更在于其对京剧传承的推动作用,作为“音配像”工程的早期成果,它为后世保留了张派艺术的珍贵声像资料,成为青年演员学习、模仿的范本,录音的广泛传播让更多戏迷有机会近距离感受京剧的魅力,推动了京剧艺术的普及,在数字时代,2020年的数字修复版更是让这组经典录音焕发新生,通过降噪、均衡等技术处理,使音质更加清晰,吸引了年轻一代听众的关注,实现了传统艺术的“破圈”传播。“青霞丹雪”不仅是一组录音,更成为连接过去与未来的文化桥梁,让京剧艺术在新时代焕发出蓬勃生机。

相关问答FAQs

问题1:《青霞丹雪》是传统京剧剧目还是新编剧目?

解答:《青霞丹雪》并非传统京剧经典剧目,而是在传统京剧基础上融合改编的新编历史剧,其故事取材于明清传奇文学《节义廉明》,借鉴了传统京剧的表演程式与唱腔体系,同时结合现代戏剧创作手法,在人物塑造与情节编排上进行了创新,既保留了京剧的“韵味”,又注入了新的时代内涵。

问题2:如何通过录音欣赏《青霞丹雪》的“做打”艺术?

解答:京剧的“做打”虽属视觉艺术,但通过录音仍能捕捉其神韵,欣赏时可重点关注:①鼓板节奏:“做打”的身段动作常与鼓点同步,如快板时动作利落,慢板时姿态舒展,鼓板的轻重缓急暗示着动作的力度与节奏;②武场乐器:“锣鼓经”是“做打”的“语言”,如“急急风”表现紧张追逐,“四击头”亮相动作,通过乐器的组合可想象动作的幅度与气势;③演员念白与气口:“做打”中的“亮相”“趟马”等动作,常伴随演员的念白或呼吸声,如“啊!”的亮相呐喊,“哈!”的武打气口,这些细节能帮助听众在脑海中构建动态画面,感受“做打”艺术的张力。