云南滇剧是中国戏曲宝库中独具特色的地方剧种,是云南省传统戏曲艺术的杰出代表,以其多元融合的艺术风格、浓郁的民族风情和深厚的历史底蕴,成为云南文化的重要标识,作为国家级非物质文化遗产,滇剧不仅承载着中原戏曲的基因,更深深植根于云南多民族文化的土壤,形成了“滇味”浓郁的艺术体系。

起源与形成:多民族文化交融的产物

滇剧诞生于清代中后期的云南,其形成与云南独特的地理环境和多民族聚居的文化生态密不可分,明清时期,随着内地移民的涌入,湖广、江浙、陕西等地的戏曲形式(如昆曲、秦腔、弋阳腔等)传入云南,与当地彝族、白族、傣族等少数民族的民间歌舞、说唱艺术(如彝族“跳乐”、白族“吹腔”、傣族“赞哈”)相互交融,道光年间,滇剧班社已在昆明、大理等地活跃,形成了“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主的早期形态;至清末民初,艺术日臻成熟,涌现出“福寿班”“长乐班”等知名班社,诞生了邱云荪、李桂兰等一代名角,奠定了其在云南戏曲领域的核心地位。

艺术特色:唱腔、音乐与表演的多元共生

唱腔体系:三大腔调各领风骚

唱腔是滇剧的灵魂,其核心由“襄阳腔”“胡琴腔”“丝弦腔”三大腔调构成,既有中原戏曲的影子,又充满边疆民族韵味。

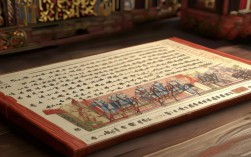

| 腔调名称 | 音乐来源 | 主要板式 | 情感表现 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 襄阳腔 | 湖北襄阳民间小调 | 【导板】【慢板】【原板】 | 抒情、叙事,婉转流畅 | 《荷花配》 |

| 胡琴腔 | 类似京剧二黄腔 | 【二流】【快二流】 | 悲愤、激昂,苍劲深沉 | 《血手印》 |

| 丝弦腔 | 吸收秦腔元素 | 【流水】【紧打慢唱】 | 明快、高亢,节奏鲜明 | 《牛皋扯旨》 |

三大腔调通过“调式转换”“板式变化”灵活组合,如《烤火下山》中用胡琴腔表现女子的娇羞,丝弦腔展现书生的急切,形成“一曲多变、戏以腔立”的独特魅力。

音乐伴奏:文武场融合民族乐器

滇剧乐队分“文场”(管弦乐)与“武场”(打击乐),文场以“滇胡”(形似京胡但琴筒更大,音色醇厚)为主奏,辅以月琴、三弦、小三弦,间或加入笛子、唢呐,旋律兼具中原丝竹的细腻与彝族“月琴舞”、白族“唢呐吹打”的野性;武场沿用戏曲传统打击乐,以板鼓、大锣、铰子、梆子为主,节奏明快,配合身段动作强化戏剧张力,如《闹天宫》中武打场面的锣鼓点,融入傣族“象脚鼓”的节奏韵律。

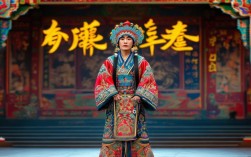

表演形式:行当丰富且民族特色鲜明

滇剧角色行当分为“生、旦、净、丑”四大类,但表演中融入了大量民族艺术元素,生行中的“小生”身段吸收白族“霸王鞭”的轻盈;旦角的“彩旦”带有彝族“哑神舞”的诙谐;净角的“大花脸”脸谱不仅借鉴京剧谱式,还加入傣族“孔雀纹”图案,色彩浓烈象征人物性格;武打动作结合云南民间武术的“棍术”“刀术”,如《三岔口》的“摸黑打”,兼具戏曲程式与边疆武戏的刚劲。

剧目与传承:从传统到创新的坚守

滇剧剧目丰富,传统戏多取材于历史演义、民间传说,如《白蛇传》(移植改编并融入白族“望夫云”元素)、《穆桂英挂帅》(吸收彝族“火把节”场景);现代戏则立足本土,如《黛诺》(以景颇族姑娘反抗压迫为背景)、《蝴蝶泉》(改编自白族爱情传说),彰显“立足云南、辐射边疆”的创作理念。

2008年,滇剧列入国家级非物质文化遗产名录,近年来,云南省通过建立滇剧传习所、开展“滇剧进校园”、举办“滇剧艺术节”等措施推动传承:老艺人带徒传艺,复排《荷花配》《血手印》等经典剧目;青年演员尝试融合流行音乐、舞台技术,创作如《茶马古道》等新戏,让古老剧种在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:滇剧与京剧在艺术风格上有何主要区别?

A1:滇剧与京剧虽同属板式变化体戏曲,但风格差异显著:唱腔上,滇剧以“襄阳、胡琴、丝弦”三大腔调为核心,京剧以“西皮、二黄”为主,滇剧丝弦腔的激越高亢与京剧西皮流明的快板形成对比;音乐上,滇文场以“滇胡”为主,音色更贴近云南民间音乐,京剧以京胡为主,音色清亮;表演上,滇剧融入白族、彝族等民族舞蹈元素,京剧更多继承中原戏曲程式化表演,如“水袖功”更为规范。

Q2:当前滇剧传承面临哪些挑战?如何应对?

A2:挑战主要有三:一是观众老龄化,年轻群体关注度不足;二是传统剧目创新乏力,与现代审美存在差距;三是基层表演团体萎缩,人才断层,应对措施:加强数字化保护,建立音视频数据库并通过短视频传播;推动剧目创新,融入现代题材和舞台技术;完善人才培养,通过校企合作开设滇剧专业,给予青年演员政策扶持,吸引年轻人投身传承。