包公戏曲是中国传统戏曲中公案戏的重要分支,以北宋名臣包拯(包公)为主角,通过演绎其断案故事,塑造了“铁面无私、执法如山”的清官形象。“告状”作为推动剧情发展的核心情节,不仅是平民百姓伸冤诉苦的途径,更折射出古代社会的司法生态与民间对正义的渴望,这类戏曲融合了公案戏的严谨与伦理戏的深情,在舞台上久演不衰,成为展现中国传统司法文化与道德观念的重要载体。

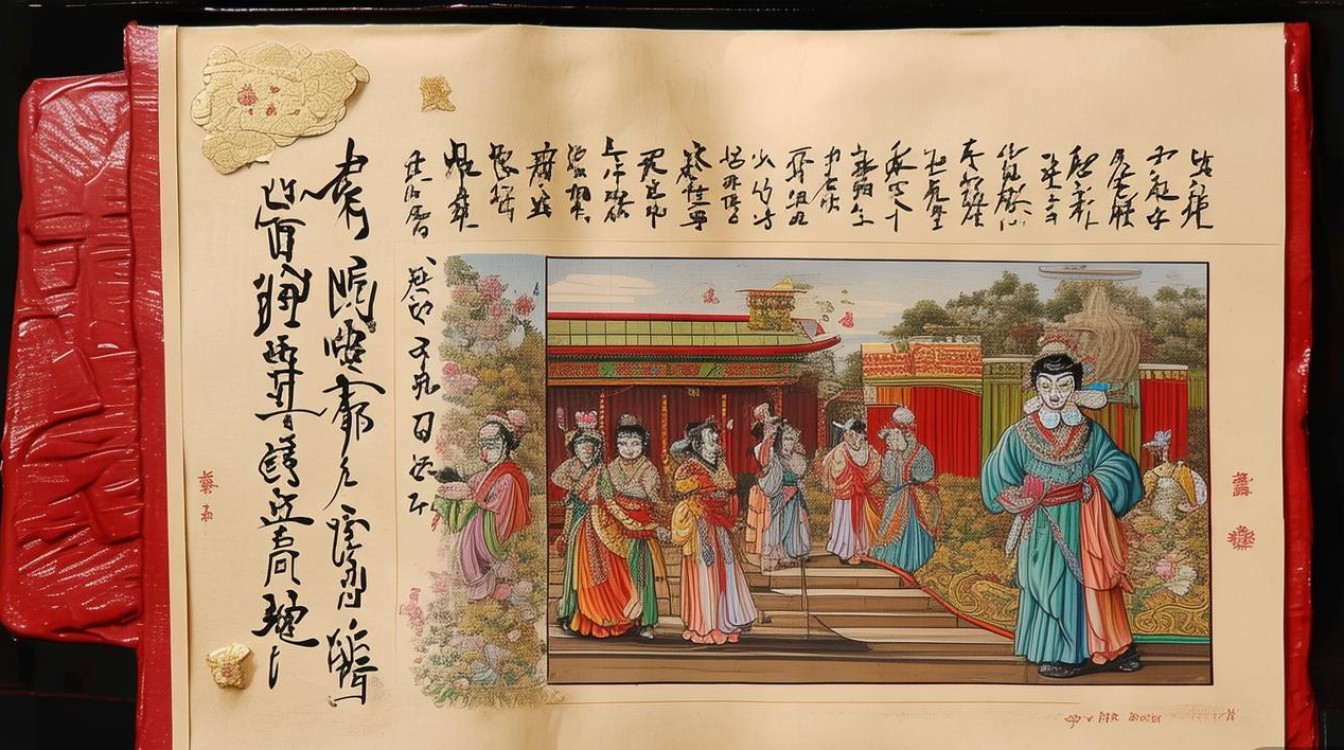

包公在戏曲中的形象并非历史人物的简单复刻,而是经过民间艺术加工的“清官符号”,他面如黑枣,额间月牙,象征“日断阳、夜断阴”的明辨;性格刚正不阿,不畏权贵,甚至对皇亲国戚(如陈世美)也依法严办,这一形象的形成,源于宋代以来民间对“清官政治”的向往,是百姓对公平正义的具象化寄托,在“告状”情节中,包公的“明镜高悬”不仅体现在智破奇案,更在于他倾听弱势群体(如受冤妇女、贫苦百姓)的诉求,将“告状”视为实现司法公正的起点。

在传统戏曲中,“告状”是连接个体苦难与社会秩序的纽带,原告多为底层民众,因冤屈无处申诉而不得不告状,他们的遭遇往往反映了封建社会的制度性压迫——如《秦香莲》中香莲被丈夫抛弃、子女流离;《包公审乌盆记》中李浩被财主害死却无人知晓,而被告则多为权贵、恶霸,他们利用权势颠倒黑白,使得“告状”成为弱者与强权的对抗,包公通过审理告状案件,不仅平反冤狱,更以“法大于情”的决断,打破“刑不上大夫”的潜规则,让百姓看到“正义虽迟但到”的希望。

以下为经典包公告状戏曲剧目分析:

| 剧目名称 | 告状主体 | 核心冲突 | 包公处理方式 | 社会意义 |

|---|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 秦香莲(民妇) | 丈夫陈世美中状元后抛妻弃子,企图灭口 | 铡陈世美以正国法 | 维护伦理纲常,批判权贵负义 |

| 《包公错断乌盆记》 | 李浩(鬼魂托乌盆) | 财主赵大谋财害命,抛尸荒野 | 通过“审物”“托梦”线索破案 | 体现“人鬼共愤,天理昭彰” |

| 《包公智斩鲁斋郎》 | 平民女子 | 鲁斋郎仗势欺男霸女,强抢民女 | 以“鱼换了书”之计智斩恶霸 | 展现“智断”与“勇断”结合 |

告状情节的艺术性体现在“情与法”的张力,原告的哭诉、冤屈(如秦香莲的“夫在东京为官,妻在东京受苦”)充满情感冲击,引发观众共情;包公的“依法断案”又强调规则的严肃性,二者结合形成“动情入理”的戏剧效果,告状情节中常融入“神鬼显灵”“梦境提示”等超现实元素,既增强了故事的传奇性,也暗合了“天理循环”的传统观念,从社会价值看,这类戏曲通过“告状—断案”的叙事,传递了“善恶有报”“法理昭彰”的价值观,成为古代民间进行法治教育的重要方式,至今仍对现代司法文化有启示意义。

相关问答FAQs

问:包公戏曲中的“告状”情节为何能引发观众共鸣?

答:包公戏曲中的“告状”情节之所以能引发观众共鸣,核心在于它精准捕捉了普通人对“公平正义”的朴素渴望,在封建社会,底层百姓常因权势压迫而冤屈难申,告状是他们唯一的希望,戏曲通过塑造秦香莲等弱势群体的形象,将个体苦难升华为集体情感记忆,让观众在“代入感”中感受到“弱者反抗不公”的力量,包公“不畏强权、为民做主”的形象,满足了人们对“清官政治”的幻想,这种“正义必胜”的结局,为现实中受压迫的人们提供了心理慰藉,因此能跨越时代,持续引发共鸣。

问:传统包公戏曲中的“告状”与现代法治理念有何异同?

答:传统包公戏曲中的“告状”与现代法治理念既有相通之处,也存在本质差异,相通之处在于两者都强调“冤屈必伸”“正义实现”,都希望通过法律(或准法律)手段维护个体权利,本质差异在于:传统戏曲中的“告状”依赖“清官”的个人品德(如包公的“铁面无私”),司法公正系于一人之身,具有“人治”色彩;而现代法治理念强调“程序正义”“法律面前人人平等”,通过制度设计(如独立司法、律师制度、证据规则)保障公正,而非依赖个别官员,传统戏曲中“告状”常伴随“神鬼显灵”等超自然元素,而现代法治严格遵循“证据裁判”原则,以客观事实为依据。