京剧服饰体系中,“披”与“褶子”是两类常见却易混淆的服饰,二者在形制、功能、纹饰及穿戴场合上均有显著差异,准确区分对理解京剧人物身份与情境至关重要。

褶子:日常便服的“生活化”表达

褶子是京剧服装中用途最广泛的便服之一,男女老少均可穿着,核心特征为“宽松舒适、便于活动”,多表现人物的日常状态或平民身份,其形制为对襟或斜领,大袖,衣长及足或及膝,两侧开衩至胯部,袖口与下摆无装饰性镶边,整体线条简洁,材质上多选用绉绸、绫罗或素缎,颜色与纹饰随身份、性别、年龄变化:男性褶子以素色为主(如青、蓝、灰),穷书生常穿“青褶子”,富贵者则用绸缎材质,纹饰多为回纹、暗云等低调图案;女性褶子色彩鲜艳,少女多用粉、绿、红等明快颜色,纹饰以花鸟、几何纹为主,老年女性则穿“老旦褶子”,多黑、紫等深色,纹饰简朴,褶子的穿戴场景极为生活化,如文人居家、平民劳作、小姐闺中等,无需刻意强调身份地位,更贴近日常穿着,玉堂春》中的苏三,初入洪洞县时即穿素色褶子,表现其落魄却清白的身份;《红娘》中的红娘则穿色彩活泼的褶子,凸显丫鬟的灵动俏皮。

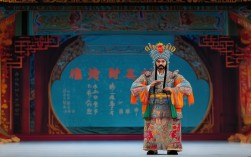

披:身份标识的“仪式感”外套

京剧中的“披”实为“帔”(又称“斗篷”的误称,但与御寒斗篷不同),是身份与地位的象征,属于正式场合的外套类服饰,需穿在褶子或其他上衣之外,其形制为对襟,直领或如意领,宽袖(袖口略收),衣长及足,两侧不开衩,下摆平直呈圆弧状,整体庄重规整,无褶子的灵动感,材质以锦缎为主,织造工艺复杂,纹饰极具等级性:帝王、后妃穿“龙帔”“凤帔”,纹饰为金线盘绣的五爪龙、凤穿牡丹;文官穿“文帔”,多用青、蓝、紫等素色,纹饰为仙鹤、荷花、祥云等寓意清雅的图案;武官穿“武帔”,纹饰为虎、豹、鹰等猛兽,色彩对比强烈(如红、黑、金);贵族夫人小姐则穿“花帔”,纹饰为凤凰、牡丹、蝴蝶等,色彩华丽(如红、粉、金),帔的穿戴场景多为正式社交,如会客、宴饮、出行、拜见等,通过纹饰与颜色直接标示人物的社会地位,霸王别姬》中项羽穿黑底金线龙帔,凸显西楚霸王的威严;《贵妃醉酒》中杨玉环穿红底凤凰帔,展现贵妃的尊贵。

帔与褶子的核心区别对比

以下表格从形制、功能、材质等维度清晰呈现二者的差异:

| 对比维度 | 褶子 | 帔 |

|---|---|---|

| 形制特点 | 对襟/斜领,大袖,两侧开衩,衣长及足/膝 | 对襟,直领/如意领,宽袖,无开衩,下摆平直 |

| 核心功能 | 日常便服,体现生活化状态 | 身份标识的外套,强调等级与场合 |

| 主要材质 | 绉绸、绫罗、素缎,偏柔软亲肤 | 锦缎,织造工艺复杂,质地厚重 |

| 纹饰特征 | 简朴素雅(男性素色/暗纹,女性花鸟) | 等级分明(龙凤、仙鹤、猛兽等华丽纹饰) |

| 穿戴场合 | 居家、劳作、闺中等日常场景 | 会客、宴饮、出行等正式社交场合 |

| 内外搭配 | 可单独穿着,也可作为内搭 | 必须穿在褶子或上衣之外,属于“外套” |

| 性别适配 | 男女通用,形制随身份调整 | 男女通用,但纹饰有严格性别区分(如龙/凤) |

简单而言,褶子是京剧人物的“日常装”,注重舒适与生活感,形制灵活,纹饰朴素;帔则是“礼服外套”,专为正式场合设计,通过纹饰、材质与颜色直接标示身份,形制庄重,无开衩设计更显规整,二者一“内”一“外”、一“活”一“静”,共同构成了京剧服饰中“便服”与“礼服”的完整体系,是京剧艺术“以服饰塑人物”理念的重要体现。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“帔”和冬天御寒的“斗篷”有什么区别?

A1:帔与斗虽形似,但功能与形制完全不同,斗篷以御寒为目的,材质多为棉、绒,领口有系带可收紧,下摆及膝或过膝,纹饰极少;帔则以标识身份为核心,材质为锦缎,无系带,下摆及足且纹饰华丽(如龙凤、仙鹤),仅用于正式场合,不注重保暖,野猪林》中林冲发配时穿的“素斗篷”是御寒用的,而《铡美案》中包拯穿的“黑底獬豸纹帔”则是身份象征。

Q2:为什么京剧人物穿帔时里面一定要套褶子?

A2:这既符合传统礼仪规制,也体现了京剧服饰的层次美学,帔作为“外套”,需内搭“中衣”(褶子是最常见的内搭),形成“外庄内雅”的搭配:帔的纹饰与颜色彰显身份,褶子的素净与柔软则中和了帔的厚重感,避免视觉上的单调,这种搭配符合古代“上衣下裳”“外袍中衣”的穿着传统,通过内外服饰的呼应,让人物形象更具真实感与仪式感,梁祝》中祝英台外出赴会时,外穿粉色花帔,内穿淡绿褶子,既显尊贵又不失少女的清新灵动。