早期京剧电影《赵氏孤儿》是中国戏曲与早期电影艺术结合的重要实践,它承载着传统戏曲现代化传播的探索,也见证了20世纪上半叶中国电影从默片到有声的转型历程,京剧《赵氏孤儿》本身作为经典悲剧剧目,以“搜孤救孤”为核心,通过程婴、公孙杵臼等人物的忠义精神,展现了人性光辉与权力黑暗的对抗,其跌宕的剧情、鲜明的人物形象和程式化的表演艺术,为电影改编提供了丰富的素材。

传统京剧《赵氏孤儿》的艺术内核

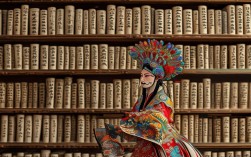

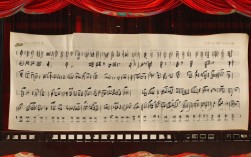

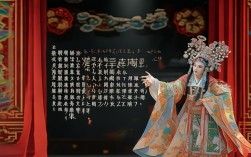

京剧《赵氏孤儿》的故事源于《左传》《史记》及元代杂剧,经京剧艺人不断打磨,形成“唱、念、做、打”高度融合的艺术形态,剧中程婴的“老生”唱腔苍劲悲怆,如“白虎堂”一场的二黄导板、回龙,将忍痛献子的煎熬与救孤的决心层层递进;公孙杵臼的“净角”表演则刚烈如火,尤其是法场一场的甩髯、蹉步,将义士赴死的决绝展现得淋漓尽致,舞台呈现上,京剧以虚拟布景(如“一桌二椅”)象征空间,通过演员的身段调度(如程婴背“孤儿”的圆场戏)完成叙事,这种“以形写神”的美学,为电影改编既带来挑战也提供灵感。

早期电影改编的探索与突破

20世纪20至30年代,随着电影技术传入中国,京剧电影成为戏曲传播的新途径,早期《赵氏孤儿》电影版本多为默片(如1925年上海明星影片公司的尝试),虽受限于技术条件,却在“戏曲电影化”上做出重要探索:电影突破了舞台的“第四堵墙”,通过镜头语言强化戏剧冲突——如用特写镜头捕捉程婴跪地求饶时的颤抖眼神,用远景镜头展现屠岸贾府邸的森严,以光影对比凸显忠奸对立;电影对舞台程式进行了“写实化”调整,例如将京剧中的“虚拟骑马”改为实景马匹奔跑,将“脸谱化”的屠岸贾妆容改为更贴近历史人物的真实妆容,试图在传统与现代间寻找平衡,1938年,新华影业公司有声版《赵氏孤儿》上映,首次尝试将京剧唱段与电影声效结合,程婴的“白虎堂”唱段通过留声机技术还原,让观众既能听唱腔韵味,又见人物表情,标志着戏曲电影进入有声时代。

艺术转化与文化意义

早期京剧电影《赵氏孤儿》的改编,本质是传统艺术与现代媒介的对话,电影保留了京剧的核心情节与精神内核,同时通过镜头剪辑、场景调度等电影手法,扩大了叙事容量——如增加“孤儿成长”的蒙太奇段落,使“复仇”主题更具张力;在表演上,演员既需遵循京剧的“程式规范”(如程婴的“甩袖”“跪步”),又需适应电影镜头的“近景要求”,这种“戏曲表演电影化”的训练,为后来的戏曲演员跨界电影提供了经验,从文化传播看,早期京剧电影让《赵氏孤儿》的故事突破戏园子的地域限制,走向全国观众,尤其在抗战时期,“忠义救孤”的主题被赋予民族大义的解读,成为凝聚人心的精神符号。

早期京剧电影《赵氏孤儿》改编对比表

| 元素 | 传统京剧舞台版 | 早期电影改编版 |

|---|---|---|

| 叙事空间 | 虚拟布景(一桌二椅),靠程式调度 | 实景搭建(公堂、法场),镜头切换时空 |

| 表演重点 | 唱念做打并重,强调“神似” | 唱段保留,增加面部特写,强化情绪表达 |

| 视觉呈现 | 脸谱化妆容、夸张身段 | 写实妆容、生活化动作调整 |

| 技术手段 | 无声,靠锣鼓节奏控制节奏 | 默片(字幕配乐)→ 有声(唱段还原) |

相关问答FAQs

Q:早期京剧电影《赵氏孤儿》为何选择默片形式?受哪些技术限制?

A:20世纪20至30年代,中国电影技术尚处萌芽期,有声电影技术(如光学录音)尚未普及,成本高昂,默片成为主流选择,通过字幕交代剧情、锣鼓配乐烘托气氛,虽无法还原京剧唱腔,但保留了戏曲的“节奏感”,默片拍摄无需考虑收音问题,演员表演更自由,但也导致观众无法直接感受唱腔韵味,这也是早期京剧电影的重要局限。

Q:早期京剧电影《赵氏孤儿》的改编是否削弱了京剧的艺术特色?

A:早期改编在“写实化”尝试中确实对京剧程式有所简化,如减少虚拟身段、弱化脸谱,但核心艺术特色并未丢失,电影通过镜头放大了京剧的“细节美”——如程婴的“水袖功”在特写镜头下更显悲怆,公孙杵臼的“髯口功”通过光影凸显刚毅,电影扩大了京剧的传播半径,让更多观众通过影像认识戏曲,反而为京剧的现代化传播打开了新路径。