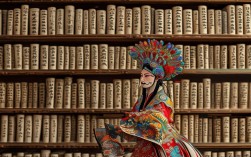

京剧《玉堂春》作为传统骨子老戏,自清代以来久演不衰,其曲折的剧情、鲜明的人物和经典的唱腔,使其成为京剧青衣行当的“试金石”,全剧以明代传奇故事为蓝本,通过“苏三起解”“三堂会审”等核心场次,讲述了名妓苏三蒙冤、与官宦子弟王金龙相认、最终沉冤得雪的故事,而《玉堂春》的全剧录音,不仅是艺术表演的固化载体,更是京剧艺术传承与传播的重要媒介,承载着不同时代艺术家的心血与观众的情感记忆。

剧情与角色:全剧的艺术骨架

《玉堂春》的故事围绕苏三的命运展开:苏三本名周玉洁,是被卖至妓院的官宦之女,与礼部尚书之子王金龙(化名王景龙)相恋并赠银助其赶考,后苏三被鸨儿逼迫嫁予富商沈燕林,沈妻皮氏与赵监生私通,毒杀沈燕林后反诬苏三,洪洞县官贪赃枉法,将苏三判成死罪,解差押解苏三途经太原,恰逢王金龙任八府巡按,三堂会审中揭露真相,苏三沉冤得雪。

全剧核心角色中,苏三以青衣应工,唱念做并重,尤其在“起解”中的“苏三离了洪洞县”西皮导板原板,以及“会审”中的“崇老伯他说是冤枉能辩”流水板,成为展示青衣唱腔功力的经典段王金龙则以小生或老生应工(早期老生为主,后小生更常见),需表现其身份的隐秘与重逢时的复杂情感;潘必正(红脸老生)饰巡按,需展现威严与公正;皮氏为彩旦,则以泼辣的念白与身态制造戏剧冲突,这些角色的塑造,构成了全剧艺术张力的核心。

全剧录音:流派传承的“活化石”

《玉堂春》的全剧录音,自20世纪以来留下了多个珍贵版本,成为研究不同流派艺术特色的“活教材”,这些录音不仅记录了唱腔旋律,更保留了艺术家在吐字、气口、润腔上的独特处理,是京剧表演艺术的“声音档案”。

重要录音版本概览

以下表格梳理了《玉堂春》全剧录音中的代表性版本,涵盖不同时期与流派:

| 版本年代 | 主演(苏三/王金龙) | 流派 | 艺术特色 | 录音意义 |

|---|---|---|---|---|

| 1930年代 | 荀慧生/叶盛兰 | 荀派/小生 | 荀派唱腔俏丽灵动,念白口语化,苏三的“起解”唱段轻盈中带凄苦;叶盛兰小生文武兼备,王金龙形象儒雅英武。 | 早期商业录音的代表,荀派“玉堂春”的定型之作,影响深远。 |

| 1950年代 | 张君秋/叶少兰 | 张派/小生 | 张派唱腔刚柔并济,“会审”中的慢板、流水板字正腔圆,情感饱满;叶少兰小生台风潇洒,唱念清脆。 | 新中国成立后“戏改”背景下的经典版本,张派艺术成熟的标志。 |

| 1960年代 | 赵燕侠/谭孝曾 | 张派(赵)/谭派老生 | 赵燕侠嗓音宽亮,表演质朴,苏三的“起解”中解差崇公道的对手戏自然生动;谭孝曾老生唱腔苍劲,王金龙身份感强。 | 地方剧院录音的代表,展现京剧在基层的传播与本土化处理。 |

| 1980年代 | 李炳淑/计镇华 | 梅派/昆曲老生(跨剧种) | 李炳淑梅派唱腔圆润醇厚,继承梅兰芳“中正平和”风格;计镇华老生念白抑扬顿挫,借鉴昆曲念白功底。 | 跨剧种合作录音,展现京剧与昆曲在念白、表演上的交融。 |

| 2000年代至今 | 王珮瑜/李宏图 | 余派/叶派小生 | 王珮瑜余派老生扮相清俊,唱腔古朴典雅,反串王金龙别具韵味;李宏图叶派小生唱腔高亢激越,身段利落。 | 现代录音技术的结晶,音质清晰,注重细节还原,吸引年轻观众。 |

录音的艺术价值与传播意义

《玉堂春》全剧录音的价值,远不止于“声音留存”,更在于其对京剧艺术的多维传承。

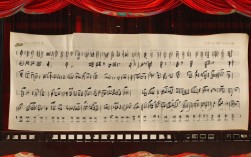

其一,流派特色的“活态传承”,不同流派的艺术家在处理同一唱段时,会融入流派的独特审美:如荀慧生的“娇俏”,张君秋的“华丽”,李炳淑的“端庄”,这些细微差异通过录音得以固定,为后学者提供了精准的范本,苏三起解”中的“洪洞县内无好人”一句,荀派会加重“无好人”的尾音,带出苏三的愤懑;梅派则通过“气口”的停顿,表现人物的压抑与隐忍,这些细节仅凭文字谱难以捕捉,录音却让“流派之魂”可感可学。

其二,舞台艺术的“跨时空传播”,京剧作为舞台艺术,受限于时空,而录音打破了这一限制,20世纪30年代的荀慧生录音,让当代听众能听到百年前“四大名旦”之一的现场风采;1950年代的张君秋录音,成为戏校学生必修的“声音教材”;甚至偏远地区的戏迷,也能通过录音领略“京朝派”的艺术精髓,这种传播不仅扩大了京剧的受众范围,更让不同地域的表演风格得以交流融合。

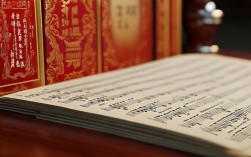

其三,技术进步下的“艺术再生产”,从早期的钢丝录音、黑胶唱片,到后来的磁带、CD,再到如今的数字音频、流媒体平台,《玉堂春》录音的技术载体不断升级,现代录音技术能精准捕捉唱腔的细微变化,乐队的伴奏层次也更加清晰,甚至出现了“沉浸式录音”版本,让听众仿佛置身剧场,技术不仅提升了录音质量,更推动了艺术形式的创新——例如将“起解”“会审”唱段制作成短视频,配合录音播放,吸引了大量年轻观众。

相关问答FAQs

Q1:京剧《玉堂春》全剧录音中,不同流派的唱腔有哪些典型差异?

A1:不同流派的《玉堂春》唱腔差异主要体现在“润腔”与“情感表达”上,以“苏三起解”核心唱段“苏三离了洪洞县”为例:荀慧生(荀派)唱腔俏丽灵动,尾音常带“擞音”,表现苏三的柔弱与不甘,如“洪洞县内无好人”一句,“好人”的“人”字会先抑后扬,带出委屈;张君秋(张派)唱腔刚柔并济,注重“字正腔圆”,“离了洪洞县”的“离了”二字会拉长,通过“气口”变化表现步履沉重;李炳淑(梅派)则继承梅兰芳“中正平和”的风格,唱腔圆润醇厚,情感含蓄,如“将身来在大街前”一句,通过“脑后音”的运用,表现苏三的迷茫与无助,念白差异也很显著:荀派念白口语化,贴近生活;梅派念白字头清晰,如“苏三”二字,会强调“苏”字的“唇齿音”,更显端庄,这些差异共同构成了流派的独特标识。

Q2:普通戏迷如何通过《玉堂春》全剧录音学习京剧表演?

A2:普通戏迷可通过“三步法”利用录音学习:第一步“分段精听”,将全剧拆分为“起解”“会审”等核心场次,逐句听唱腔的“字头、字腹、字尾”,崇老伯他说是冤枉能辩”(流水板),注意“冤枉”的“冤”字上扬,“辩”字下沉,体会“板眼”节奏;第二步“对比分析”,听不同流派版本,如荀慧生与张君秋的“三堂会审”,对比同一唱句的处理差异,理解流派特色;第三步“模仿实践”,先跟录音哼唱,再用手机录下自己的声音,对比原录音找差距,重点练习“气口”(如“苏三离了洪洞县”的“县”字后换气)和“共鸣”(如“会审”中的高腔,用“头腔共鸣”提升音色),可结合视频观看演员的身段表演,比如苏三“起解”中的跪步、王金龙“会审”中的眼神,做到“声情并茂”。