观看戏曲《雷雨》的过程,像是一场被暴雨裹挟的窒息之旅,舞台上的灯光时而昏暗如旧宅的深院,时而惨白如命运的冷笑,鼓点与锣声交织成一张无形的大网,将周公馆里每个人的命运紧紧缚住,当大幕落下,耳边似乎还回荡着繁漪那句“命,不公平的命指使我来的”,胸腔里堵着的不仅是戏里的悲怆,更是对人性与时代的深沉叩问。

人物命运的悲歌:在封建牢笼中挣扎的魂灵

《雷雨》中的人物,没有谁是纯粹的受害者或加害者,他们更像是一株株被扭曲的植物,在封建土壤的贫瘠与毒素中,长出了畸形却真实的枝叶,周朴园,这个周公馆的“大家长”,表面道貌岸然,内里却早已被权力与虚伪蛀空,他对鲁侍萍的“怀念”,不过是精心布置的道德展品;对繁漪的冷酷,是男权社会对女性意志的粗暴碾轧,当他在雷雨夜对着侍萍的照片失态时,我看到的不是深情,而是一个被自己编织的谎言囚禁的可怜虫——他既是封建秩序的维护者,也是它的牺牲品。

繁漪则是最令人心碎的存在,她像一团燃烧的野火,明知会被暴雨浇灭,却依然要照亮这黑暗的公馆,她的“疯狂”不是病态,而是被压抑到极致的反抗:对爱情的渴望,对自由的向往,对命运的质问,戏曲中演员用高亢的唱腔和凌厉的身段,将她的挣扎演绎得淋漓尽致——时而如泣如诉,时而声嘶力竭,那声音里既有对周萍的痴恋,更有对“吃人”礼教的控诉,最终她的毁灭,不是个体的失败,而是整个时代对反抗者的必然绞杀。

而鲁侍萍,则是沉默的悲剧化身,她隐忍了一生,用自己的卑微守护着子女,却始终逃不出命运的漩涡,当她与周朴园对峙,说出“我是你的——你打的那个人的妈”时,语气平静却字字泣血,戏曲中她低沉的唱腔,像是从岁月深处传来的叹息,道尽了一个底层女性在封建阶级与男权双重压迫下的无力与悲哀,她的悲剧,不仅在于被抛弃的过往,更在于眼睁睁看着子女重蹈覆辙却无法拯救的绝望。

以下为剧中主要人物性格与悲剧根源对照表:

| 人物 | 性格特点 | 悲剧根源 | 关键情节体现 |

|---|---|---|---|

| 周朴园 | 伪善专制、自私冷酷 | 封建家长制的化身与阶级局限性 | 对侍萍的虚伪怀念、对繁漪的压制 |

| 繁漪 | 热烈叛逆、偏执绝望 | 封建礼教对女性天性的扼杀 | 雨夜争吵、服毒未遂 |

| 鲁侍萍 | 隐忍坚韧、悲苦无奈 | 底层女性的阶级压迫与命运无常 | 与周朴园重逢、目睹儿女悲剧 |

| 周萍 | 软弱自私、矛盾挣扎 | 封建教育的扭曲与道德的沦丧 | 爱情纠葛、最终自杀 |

| 四凤 | 纯洁善良、懵懂无辜 | 阶级对立与乱伦伦理的牺牲品 | 不知身世、触电身亡 |

主题的深层挖掘:时代与人性的双重悲剧

《雷雨》的悲剧,从来不只是家庭的悲剧,更是一个时代的缩影,周公馆就像一个微缩的封建王国,阶级壁垒森严,周家的“体面”建立在鲁家的血泪之上;伦理纲常吃人,个人的情感与意志必须服从于家族利益,周萍与四凤的爱情,从一开始就埋下了毁灭的种子——他们是同母异父的兄妹,是阶级对立的牺牲品,当真相在雷雨夜揭开时,闪电不仅照亮了周公馆的罪恶,也照见了封建伦理的荒诞与残忍。

而“雷雨”这一意象,本身就是对时代氛围的精准隐喻,雷雨前的压抑,是人物内心的煎熬,也是社会矛盾的激化;雷雨中的爆发,是命运的终极审判,也是人性最真实的袒露,周朴园的权威在雷声中动摇,繁漪的反抗在雨中燃烧,侍萍的苦难在电闪中显现,这场雨,洗刷不掉罪恶,却让一切虚伪与残酷无所遁形,它告诉我们:当人性被压抑、被扭曲,当时代陷入黑暗与腐朽,悲剧便注定无法避免。

戏曲艺术的独特魅力:程式化中的情感冲击

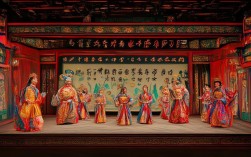

作为戏曲改编的《雷雨》,在保留原著精神的同时,也融入了中国传统戏曲的艺术精髓,唱腔设计上,不同角色各具特色:繁漪的唱腔高亢激越,如惊涛拍岸,展现她内心的汹涌;周朴园的唱腔低沉缓慢,似深潭暗流,暴露他的伪善与沉重;鲁侍萍的唱腔则哀婉凄楚,如秋风落叶,道尽她的悲苦与无奈,这些唱腔不仅是情感的宣泄,更是人物性格的外化,让抽象的性格变得可感可触。

舞台美术同样令人称道,周公馆的场景设计,既写实又写意:深宅大院的高墙、雕花木窗、昏暗的灯光,营造出一种压抑窒息的氛围;而雷雨场景的切换,则通过灯光的明暗变化、音效的配合(如雷声、雨声、风声)实现,无需复杂布景,却让观众身临其境,演员的身段表演也极具张力,如繁漪在争吵时的甩袖、跺脚,侍萍在回忆时的颤抖、掩面,每一个动作都精准传递了人物的情感,让戏曲的“程式化”成为了塑造人物的利器。

与传统话剧相比,戏曲版《雷雨》更强调“写意”与“抒情”,它不追求对现实的完全复刻,而是通过夸张的唱腔、身段和舞台符号,将人物内心的风暴外化,让观众在艺术化的表达中,更深刻地感受到悲剧的力量,这种“以形传神”的表演方式,正是中国戏曲的独特魅力所在。

尾声:悲剧的回响与现实的叩问

走出剧场,雨后的空气带着一丝清凉,但心中的震撼却久久无法平息。《雷雨》像一面镜子,照见了封建社会的罪恶,也照见了人性深处的复杂,它让我们看到:当权力失去制约,当欲望吞噬良知,当个体被时代裹挟,悲剧便会以最残酷的方式上演,而繁漪的反抗、侍萍的隐忍、周萍的软弱,这些看似遥远的人物形象,其实也映照着我们每个人内心的挣扎——在命运与时代面前,我们该如何坚守自我,如何寻找光明?

或许,《雷雨》的意义,正在于它用一场惊心动魄的悲剧,唤醒我们对人性、对自由的思考,它告诉我们:唯有打破束缚人性的枷锁,唯有追求平等与尊严,才能避免“雷雨”再次降临。

FAQs

问题1:《雷雨》中繁漪这一角色为何被称为“雷雨”性格?这种性格最终导致了怎样的悲剧?

解答:繁漪被称为“雷雨”性格,是因为她具有极端的爆发性与毁灭性,如同雷雨般猛烈、不可阻挡,她热情、叛逆,渴望挣脱封建家庭的束缚,追求自由的爱情与人格;但同时她偏执、绝望,一旦认定目标便不计后果,甚至不惜毁灭他人与自己,这种性格的根源在于封建礼教对女性天性的长期压抑——她的反抗是本能的,也是无力的,她的反抗不仅没能摧毁周朴园的权威,反而加速了悲剧的发生:她的疯狂与挣扎间接导致了周萍、四凤的死亡,自己也走向了毁灭,这既是个人性格的悲剧,也是时代对反抗者的必然反噬。

问题2:戏曲版《雷雨》与话剧版在艺术表现上有何显著不同?戏曲改编如何强化了作品的悲剧色彩?

解答:戏曲版与话剧版的核心差异在于艺术载体的不同:话剧更侧重写实,通过对话、动作、布景等贴近现实生活;戏曲则强调写意与程式化,通过唱腔、身段、脸谱等传统艺术手段塑造人物,在悲剧色彩的强化上,戏曲版主要有三方面优势:一是唱腔的情感放大,如繁漪的高亢唱腔将内心的痛苦与愤怒直接传递给观众,比话剧的台词更具冲击力;二是身段表演的象征性,如侍萍颤抖的双手、繁漪凌乱的舞步,通过夸张的肢体语言外化人物的精神状态;三是舞台意象的营造,如雷雨场景中灯光与音效的配合,用“写意”的暴雨代替写实的布景,让悲剧氛围更加浓烈,这些戏曲手法的运用,使《雷雨》的悲剧不再是“故事”的悲剧,更是“艺术”的悲剧,让观众在审美体验中更深刻地感受到命运的残酷与人性的复杂。