中国戏曲学院作为新中国成立后第一所培养戏曲专业人才的高等艺术院校,始终肩负着传承中华优秀传统文化、推动戏曲艺术创新发展的使命,学院始建于1950年,最初名为中央文化部戏曲改进局戏曲实验学校,历经中国戏曲学校、中国戏曲学院等阶段,1978年升格为本科院校,2018年入选国家“双一流”建设高校,其戏剧与影视学学科为“双一流”建设学科,被誉为“中国戏曲教育的最高学府”。

学院以“德艺双馨,继往开来”为校训,坚持“传统为根、创新为魂”的办学理念,构建了涵盖戏曲表演、导演、编剧、音乐、舞台美术、新媒体艺术等多学科的人才培养体系,在70余年的办学历程中,学院始终扎根戏曲沃土,既坚守京剧、昆曲、地方戏等传统艺术的传承,又积极探索戏曲与现代艺术、科技融合的新路径,形成了鲜明的办学特色。

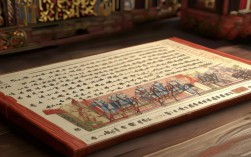

学科建设方面,学院设有表演系、导演系、音乐系、戏剧影视文学系、舞台美术系、新媒体艺术系、国际文化交流系等8个教学单位,形成了以戏曲为核心,多学科交叉融合的专业布局,京剧表演专业是全国重点学科,昆曲、戏曲导演、戏曲音乐等专业在国内处于领先地位,学院注重实践教学,构建了“课堂教学—舞台实践—创作研究”三位一体的培养模式,学生通过参与校内外演出、国家级非遗保护项目、国际文化交流等活动,全面提升专业素养和创新能力。

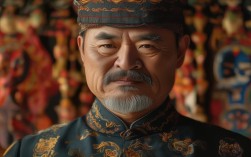

师资力量是学院发展的核心支撑,学院汇聚了一批戏曲名家、教育专家和青年骨干教师,其中包括梅葆玖、叶少兰、刘长瑜等国家级非遗传承人,以及“文华奖”“梅花奖”“白玉兰奖”获得者,教师团队既坚守传统艺术精髓,又具备现代教育理念,通过“传帮带”机制,确保了戏曲艺术的薪火相传,学院聘请国内外知名艺术家、学者担任客座教授,为学生提供多元化的学术视野。

人才培养成果丰硕,学院培养了于魁智、李胜素、王立军、史依弘等一大批戏曲名家,以及活跃在戏曲教育、创作、管理一线的中青年骨干,他们成为传承戏曲艺术的中坚力量,学院学生多次在全国青年京剧演员电视大赛、中国戏曲“红梅杯”大赛等赛事中斩获金奖,并在央视春晚、全国戏曲晚会等重大舞台展现风采,充分体现了“国戏学子的专业水准。

校园文化建设独具特色,学院建有仿古戏楼、戏曲博物馆、数字艺术实验室等教学实践设施,为学生提供了沉浸式的学习环境,每年举办的“国戏杯”学生戏曲大赛、新年戏曲晚会、国际戏曲学术论坛等活动,既丰富了校园文化生活,也为师生搭建了展示交流的平台,学院还积极开展戏曲进校园、非遗展演等社会服务项目,推动戏曲艺术走进大众、走向世界。

相关问答FAQs

问:中国戏曲学院的报考条件是什么?

答:报考者需为高中阶段学校毕业或同等学力,身体健康且符合专业要求(如表演专业需五官端正、嗓音条件佳,器乐专业需具备一定演奏基础);专业考试包括初试(基本功测试)、复试(剧目片段展示),部分专业加试视唱练耳;文化课成绩需达到各省艺术类本科录取控制线,按专业成绩排名择优录取。

问:毕业生主要就业方向有哪些?

答:毕业生主要面向戏曲院团(如国家京剧院、地方戏曲剧院)、教育机构(戏曲院校、中小学艺术教师)、文化管理部门(文旅部非遗司、地方文化馆)、新媒体与文创产业(戏曲短视频制作、数字戏曲内容开发)等,部分学生选择继续攻读硕士、博士学位,或赴海外从事戏曲文化传播工作。